«Confermiamo dunque: la guerra è un atto di forza, all’impiego della quale non esistono limiti: i belligeranti si impongono legge mutualmente; ne risulta un’azione reciproca che logicamente deve condurre all’estremo».

C. von Clausewitz, Della guerra, Milano 2017, Mondadori, p. 15 e 17.

Il numero 4 di Limes ci ha accompagnato per tutto il mese insieme ai video del suo Festival di Genova, tenutosi a Palazzo Ducale dal 10 al 12 maggio scorsi ed è venuto il momento di recensirlo. Lettura impegnativa, come sempre, ma molto istruttiva.

Come è possibile che la massima potenza militare della storia non abbia più vinto una vera guerra dal secondo conflitto mondiale? La risposta a questa domanda è indispensabile per capire il periodo che stiamo attraversando: le guerre in cui gli Stati Uniti sono direttamente o indirettamente coinvolti, e che negli ultimi anni hanno chiamato in causa anche i Paesi europei, sono conflitti in cui non c’è un fine definito e, proprio perché non c’è un fine definito, queste guerre sono potenzialmente senza fine. Sul duplice significato della parola “fine”, al maschile e al femminile, gioca il titolo di Limes di maggio, che si divide in 3 sezioni: Occidenti senza fine, Fini non occidentali e Finire le guerre, continuando a giocare con i termini lessicali. I conflitti in cui siamo coinvolti/e, anche se ci raccontiamo di non esserlo, sono guerre per la transizione egemonica che porteranno, non si sa quando e come, al ritiro della potenza egemone (gli Usa) dal controllo del mondo e alla sua sostituzione con una configurazione planetaria, al momento difficile da immaginare se non come “caos”.

La globalizzazione che avrebbe dovuto unire in un unico villaggio globale il mondo si sta disgregando. Fabrizio Maronta ne L’Incidente dell’Occidente ne approfondisce il concetto parlando di deglobalizzazione, che definisce come «una globalizzazione sempre più frammentata, in cui i vincoli economico-finanziari si scontrano con logiche strategiche divergenti e aumentano le variabili. Pechino e Mosca fanno sponda contro Washington, l’India si vede ago della bilancia tra Usa e Cina ma mantiene un’importante relazione con la Russia, Ankara gioca a tutto campo con un piede nella Nato e uno fuori, l’Iran combatte l’accerchiamento arabo-statunitense-israeliano facendo leva sull’«asse della resistenza». Intanto Brasile, Argentina e Messico flirtano con la Cina sfidando apertamente la dottrina Monroe, mentre la fu Françafrique si volge a Mosca per scrollarsi di dosso la tutela francese». Di decoupling (o disaccoppiamento dai rapporti con potenze come la Russia e la Cina), di rilocalizzazione e di molto altra tratta questo saggio, che riflette anche sul tema della politica industriale degli Stati, sulle difficoltà di attuarla da parte di alcune Nazioni come la nostra, a cui i sussidi alle industrie sono vietati dalla situazione del debito pubblico. Tema fondamentale nell’epoca della transizione energetica che in Italia non fa ancora parte del dibattito pubblico.

Che cosa resta dell’equilibrio della Guerra fredda che, vedendo due nemici contrapposti, Usa e Urss, e l’Europa e la Germania divise in due, aveva consentito a noi europei un periodo di pace? I due nemici erano portatori di due ideologie universalistiche contrapposte ma quando, nel 1991, l’Urss si disgregò, gli Usa furono costretti a sentirsi, loro malgrado, i padroni del mondo. L’Onu riconosce 193 Stati nel mondo e gli Usa, da quando esistono, hanno preso parte a 170 conflitti armati, pur non essendo una potenza coloniale, se si esclude la conquista delle Filippine. Un Impero non imperialista, come lo definisce Caracciolo. Ma oggi, come abbiamo raccontato nella recensione a Mal d’America, gli Stati Uniti sono in crisi (una crisi che parte dal 2008) e noi, che avevamo appaltato a loro la nostra sicurezza (da ultimo lo ha ricordato anche il Ministro della Difesa Crosetto, ribadendo che l’Italia non è in grado di difendersi da sola) dobbiamo prenderne atto e assumerci le nostre responsabilità sullo scenario internazionale.

Saremo in grado di capire dove e come prenderci queste responsabilità? Per comprendere come abbiamo ragionato in tema di Guerra Grande e conflitto Israele-Hamas, viene in soccorso l’acuta analisi di Giuseppe De Ruvo, La guerra postmoderna e il principio d’irrealtà. Provo a riportarne alcuni passaggi:

«Se, pistola alla tempia, qualcuno ci chiedesse di fare il nome del primo grande sconfitto della Guerra Grande, risponderemmo senza esitazioni: “Il principio di realtà”. Non la realtà tout court. Ma il nostro modo di approcciarci a essa. Non abbiamo semplicemente “smesso di capire il mondo”, (come recita il titolo di un libro di Labatut del 2020 n.d.r.). Ci siamo privati degli strumenti necessari per farlo…. Torniamo sulla Terra. Il principio di realtà imporrebbe di considerare la Guerra Grande potenziale guerra di successione americana. Combattuta oggi in Ucraina, in Terrasanta e nel Mar Rosso. Domani forse a Taiwan. Coup de théâtre sarebbe l’apertura di un fronte statunitense, qualora il «Mal d’America» dovesse virare in malattia autoimmune. Così realizzando le previsioni del (distopico?) film Civil War, uscito nelle sale americane il 12 aprile.

Se valesse il principio di realtà, la Guerra Grande obbligherebbe gli Stati Uniti e quel che resta dell’Occidente a ragionare strategicamente, ovvero a confrontarsi con siffatta congiuntura per comprendere come riorganizzarsi. Si tratterebbe di ripensare il proprio posto nel mondo, ora che – per usare l’espressione di un profetico libro apparso nel 2008 – «i sogni sono finiti».

Ma il principio di realtà non vale. E dunque fare strategia diventa impossibile. Piuttosto, nella teoria e nella pratica, si preferiscono le manichee semplificazioni politologiche (democrazie vs autocrazie) o le speculazioni sulla follia dei leader nemici. E questo nel migliore dei casi. Perché, nel peggiore, l’esistenza della Guerra Grande viene addirittura negata o rimossa. È il caso dell’Italia, che ama pensarsi in pace mentre arma gli ucraini, mette a disposizione degli americani basi per compiere operazioni contro i russi e combatte gli ḥūṯī nel Mar Nero, peraltro con discreto successo». Ed ecco qualche esempio portato da De Ruvo a sostegno di questo ragionamento:

«Principio di realtà: la Guerra Grande è guerra di transizione egemonica. Posta in palio: l’egemonia americana. Casus belli profondo: la debolezza degli Usa, percepita (e sfruttata) per adesso da russi e iraniani. Domani forse dai cinesi. Principio d’irrealtà: la Guerra Grande non è un conflitto sistemico. Posta in palio: la tenuta delle democrazie e dei valori occidentali. Casus belli: la follia di leader autoritari come Putin (ma anche Netanyahu), l’antisemitismo e la recrudescenza del terrorismo islamico (Ḥamās), oltre all’ontologica violenza del regime iraniano. Soluzione secondo il principio d’irrealtà: sconfitta totale della Russia in Ucraina (ritiro dal Donbas) senza intervento diretto della Nato e ingresso di Kiev nella famiglia democratica europea; liberare Gaza da Ḥamās, rimuovere Netanyahu dal governo di Israele e procedere con la soluzione dei due Stati; cambio di regime a Teheran, con rovesciamento degli ayatollah a opera dei movimenti di protesta (primavera iraniana).

Questo breve schema illustra lo iato tra le parole e le cose. Derivante da un fondamentale errore metodologico, ovvero dall’incapacità di mettersi nei panni del nemico e di comprendere il punto di vista altrui. Senza tale operazione non si dà strategia».

In questa prima parte sono da segnalare, per quanto riguarda i rapporti tra Usa e Cina, Contro la sindrome di Rommel: la guerra non è un wargame e l’articolo di Marco Follini sulla crisi della politica, Se il potere si mangia la politica in cui si ribadisce ciò che da tempo scrivono autrici e autori italiani e stranieri: «La politica come l’abbiamo conosciuta, intesa cioè come progetto, prospettiva, elaborazione, diffusione e coinvolgimento, non regge l’accelerazione delle cose. Meglio: fatica a reggere tale accelerazione laddove ci si esprime in forme democratiche; dunque, dove è dovuto il consenso e il tempo per conseguirlo, per consolidarlo. Mentre sembra trovarsi più a suo agio dove diventa semplice, scarna, povera. Essa fatica dove si esprime per geometrie complesse, fatica meno dove procede lungo la scorciatoia della verticalizzazione del potere». Triste realtà, che però dobbiamo contrastare con ogni mezzo.

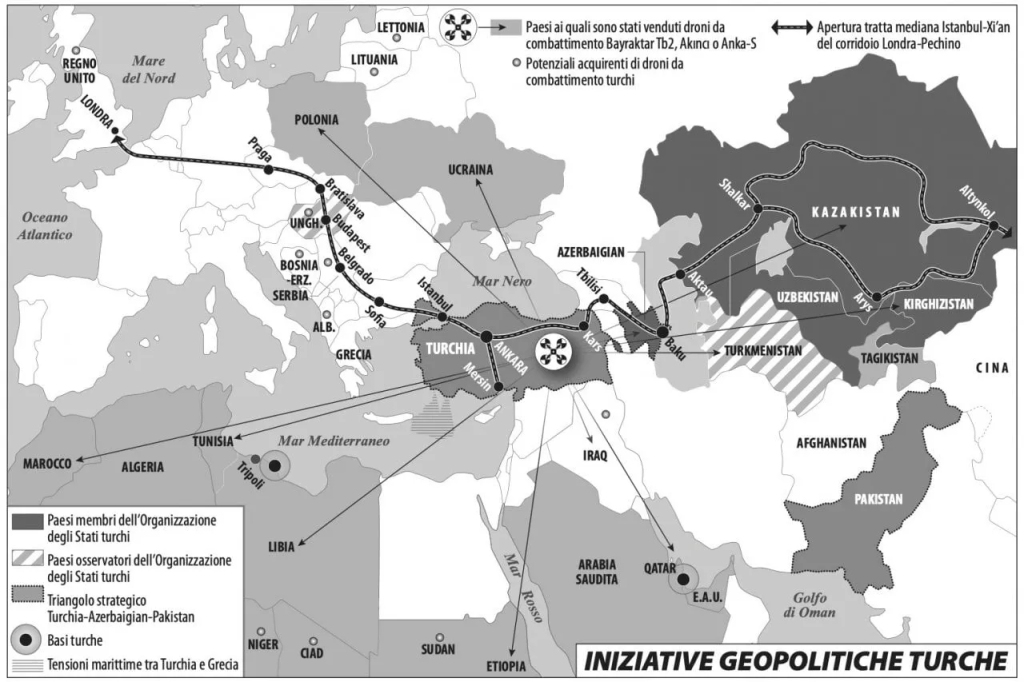

La seconda parte è una carrellata tra le varie potenze coinvolte nella guerra egemonica: la Turchia che, pur essendo nella Nato, a volte sta con gli Usa e a volte con la Russia, a seconda delle proprie convenienze; la Russia, raccontata da Andrej Sušencov, decano della facoltà di Relazioni internazionali dell’Università Mgimo di Mosca, intervistato da Orietta Moscatelli, che offre uno sguardo sull’Europa, sugli Usa e sul caso della distruzione dei gasdotti Nord Stream completamente diverso dal nostro. Sguardo assolutamente necessario perché racconta una realtà del tutto diversa dalla narrazione occidentale. Basti per tutti questo passaggio dell’intervista: «la Russia resiste alle pressioni dell’intero fronte occidentale, con cui intendo la coalizione di circa 60 paesi che gli Stati Uniti hanno messo assieme per sostenere l’Ucraina. Con il resto del mondo fuori da questa coalizione c’è invece attiva interazione: costruiamo partenariati e alleanze con Paesi del Sud del mondo, in Oriente, in America Latina. Questo dovrebbe far capire che la Russia non è contro nessuno, ma vuole che si arrivi a un nuovo sistema internazionale equilibrato, regolato da un principio di realismo e dalla consapevolezza di nuove condizioni che impediranno il dominio e l’egemonia di un unico Paese. Il sistema internazionale tornerà stabile solo una volta arrivati a questo nuovo equilibrio, che sarà tale perché determinato da Paesi con le necessarie capacità di potenza e con un adeguato potenziale economico. La Russia, ovviamente, è tra questi. La crisi in atto è stata generata in sostanza dalla sottovalutazione degli interessi e delle legittime richieste dei russi. Gli Stati Uniti non sono ancora in grado di rinunciare a una postura di dominio unilaterale dell’ordine internazionale. Assistiamo a concitati tentativi di formare coalizioni, una volta per contrastare gli interessi russi, un’altra contro quelli cinesi e così via, con risultati vieppiù deludenti. Anche grazie all’azione russa, molti paesi si stanno convincendo della necessità di un nuovo equilibrio globale che rispetti tutti i principali attori internazionali. Questa idea è pienamente condivisa dalla leadership e dal popolo russi. La Federazione Russa non ha piani espansionistici. Vuole prosperare, vuole svilupparsi, mira a una svolta nel livello di potenziamento tecnologico. La Russia persegue obiettivi costruttivi, aspira a cambiamenti che portino a un migliore livello di vita e a maggiore stabilità nel sistema globale. Non vedo invece questa aspirazione negli Stati Uniti. Oggi l’America agisce per disorganizzare, provoca crisi, acuisce le contrapposizioni. E così procede su una strada senza via d’uscita». Proprio tutto un altro mondo, che con le nostre lenti criticheremmo e saremmo spinti a rifiutare puntando il dito sulla mancanza di libertà in cui è costretto il popolo russo. Verità assoluta, ma che non può oscurare tutte le altre argomentazioni dello studioso di relazioni internazionali.

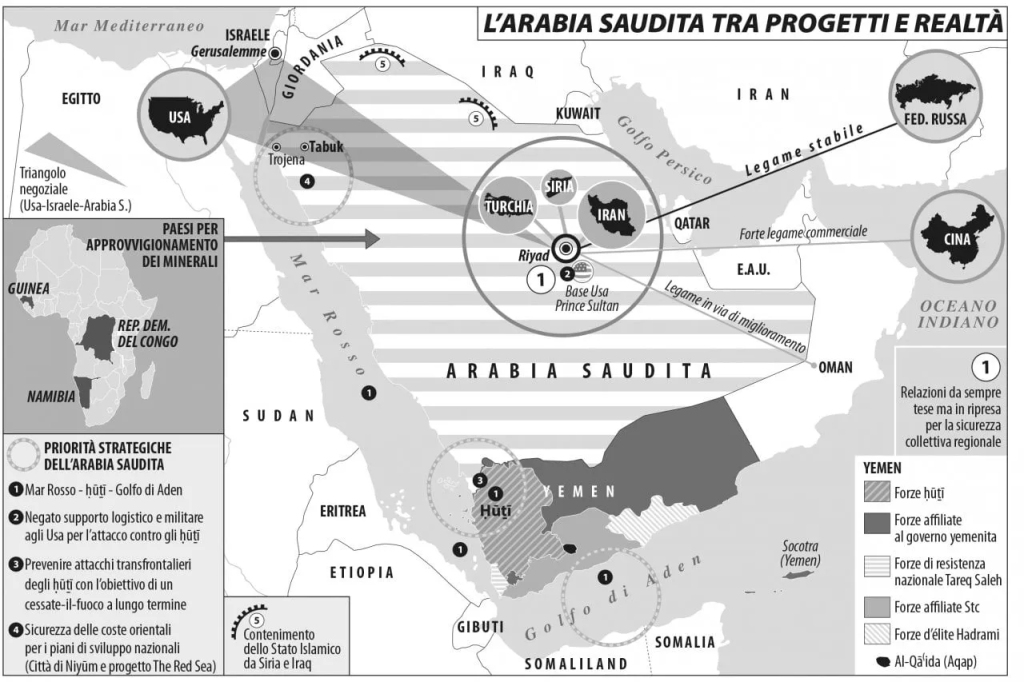

In questa sezione si parla di Cina dal punto di vista dei cinesi, di Taiwan in cui è appena avvenuto un cambio di governo, di ruolo del Giappone nel contenimento della Cina nell’Indopacifico, di Arabia Saudita, alleata degli Usa ma dialogante, in questa fase di transizione egemonica, con Cina, Russia, Iran, Israele, Africa, Brics; di India, perno dei Brics e alleata degli Usa con il Quad (Quadrilateral Security Dialogue), alleanza strategica informale tra Australia, Giappone, India e Stati Uniti con lo scopo di contenere l’espansionismo cinese nella regione dell’Indo-Pacifico.

Tutti gli articoli della terza parte meritano di essere letti con attenzione, in particolare La faida Iran-Israele esce dall’ombra, che riflette sull’attacco alla sede diplomatica iraniana da parte di Israele e sulla risposta di Teheran e La pace in Yemen comincia da Mahra, che aiuta a capire quanto accade nel Paese che sta mettendo in crisi le grandi potenze nel Mar Rosso e suggerisce una via di pace.

Ritorniamo all’editoriale di Lucio Caracciolo, Il segreto di Clausewitz, da cui è tratta la citazione che apre questa recensione, meno nota di quella che tutti conoscono: «La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi». Molti sono gli autori e i personaggi storici richiamati, tra cui René Girard, Napoleone e Goethe, in una passeggiata culturale e storica che delizierà le persone più esigenti. Nella parte finale c’è un’analisi della posizione italiana nella transizione egemonica, con alcuni suggerimenti che non riporterò, ma che potranno essere ascoltati nei video tratti dal Festival di Genova reperibili sull’app di Limes e su YouTube.

Un ausilio prezioso sono, come sempre, le bellissime Carte di Laura Canali, spiegate anche nella nuova rubrica Mappe. Un numero ricco e stimolante, quello di maggio, che indaga sui fini delle guerre per cercare il modo di realizzare la pace.

***

Articolo di Sara Marsico

Giornalista pubblicista, si definisce una escursionista con la e minuscola e una Camminatrice con la maiuscola. Eterna apprendente, le piace divulgare quello che sa. Docente per passione, da poco a riposo, scrive di donne, Costituzione, geopolitica e cammini.