Angelica De Palo, astrofisica di formazione, insegna matematica e scrive fantascienza perlopiù. Ha pubblicato come Vanessa West Lesbismo & meccanica quantistica (StreetLib 2018) e La Natura corregge i propri errori (Delos Digital 2023). Per Machina (Derive e Approdi) ha curato la rassegna Le Guardiane della Galassia; sempre per Machina è uscito tra agosto e settembre 2023 il racconto Strobosfere. Con il racconto Asse inclinato è stata finalista del premio Kipple 2023.

Femminismo/femminismi: è possibile l’unità nella pluralità?

E ancora, è possibile, a tuo parere, accomunare donne (e persone non binarie) di diverse comunità, culture, classi sociali sulla base di una piattaforma comune? Per intenderci, dall’Iran all’Afghanistan, dagli Stati Uniti all’Italia?

Infine, per mia parte, mi chiedo se sia opportuno (e strategico) privilegiare ciò che divide e distingue (che pure non nego e a cui riconosco legittimità) rispetto a ciò che unisce e accomuna. Che ne pensi?

Queste tre domande sono correlate, declinano in modo differente quella che in fondo è una sola domanda.

Il singolare, ovvero l’unità nella pluralità, non mi piace, perché per me non può esistere un pensiero unico in relazione a un problema che pure viene individuato come comune. Qual è il problema comune? L’oppressione del maschile sul femminile, ma non è sensato né realistico pensare che possa esserci un’unica risposta. Quindi no, l’unità nella pluralità ha lo stesso senso che dire che un dio è uno e trino, non a caso un dogma cioè ― traduco per come la vedo io ― un insieme di parole prive di vero contenuto che tutt’al più fanno rima: unità… pluralità…

Poi è chiaro che sarebbe strategico privilegiare ciò che ci unisce rispetto a ciò che ci divide, ma già ci perdiamo anche solo a definire chi siamo. Pensiamo, per esempio alla parola ‘donna’: non è più quella con cui siamo cresciute, ora per ‘donna’ non si intende più, per essere chiare, chi nasce con l’utero e la definizione finisce per essere divisiva. La tensione sta in questo, nel cercare di trovare una piattaforma in cui riuscire tutte a identificarci, che è un po’ come svuotare il mare con un mestolo da caserma.

Il problema è complesso, non può esistere non solo una risposta semplice, ma proprio anche solo una risposta quando è il linguaggio stesso a rappresentare una difficoltà. Forse bisognerebbe cercare di intenderci non sulle definizioni ma sui valori, cercare ― che ne so ― di costruirne una tassonomia.

In fondo le donne sono dappertutto, sono la metà, o più, del genere umano, ma finché non troveremo un accordo, anche soltanto su cosa significa ‘donna’ non andremo da nessuna parte.

Viviamo tempi folli in cui tra femmina e donna c’è una totale confusione, di fatto siamo in cima alla torre di Babele e il solito dio maschio e barbuto approfitta della confusione per esacerbare e ispirare i revanchismi del patriarcato. Che in genere, mi sembra, il patriarcato, individua sempre con molta chiarezza il nemico da colpire mentre il nemico cosiddetto non riesce a trovare nemmeno un nome per sé mentre si guarda allo specchio. Le culture poi, anche loro, non solo sono differenti ma spesso persino antitetiche per quanto riguarda proprio le donne. Se in alcune di queste nemmeno viene loro riconosciuto lo status di essere umano, di quale accordo mai potremmo essere capaci? Al traino di chi? Di un Occidente che non è più il faro della civiltà, anche se forse lo è stato davvero solo in parte ampia della letteratura, ovviamente occidentale? Una liberazione che provenga dall’Iran potrebbe ispirare qualcosa di analogo in Afghanistan per tacere di quello che succede in molte parti dell’Africa?

Nemmeno la fantascienza più sfrenata si è mai spinta così in là. Scherzo, naturalmente.

Seriamente, invece, credo che l’unica cosa che potrebbe accomunare tutti sulla Terra sia uno sbarco alieno. La possibilità di farlo con la pandemia del 2020 l’abbiamo mancata, girava l’idea che noi esseri umani dovessimo risolvere un problema che riguardava tutti — anche se poi sono state attuate politiche dissennate —, ma l’idea era quella di avere un nemico comune da fronteggiare tutti insieme, perché si rischiava lo stile di vita che avevamo avuto fino ad allora, si rischiava la salute, la vita stessa. Dopo la pandemia, invece, il mondo è peggio di prima.

Un altro modo per unirci sarebbe quello di affrontare il cambiamento climatico, problema planetario: siamo ancora troppo miopi, finché vi saranno parti di umanità privilegiate che pensano che in ogni caso se la caveranno il problema non verrà mai risolto. Viceversa, di fronte a un’astronave aliena e a uno sbarco di civiltà differente, quello potrebbe essere il momento in cui l’umanità forse riuscirebbe a individuare qualcosa di comune. Ma questa è una utopia fantascientifica. Se penso adesso a quello che ho appena detto ti chiedo: «L’umanità ma quale?». Quella maschile di sicuro, l’altra metà vattelapesca, potrebbe cercare di conquistare gli alieni cucinando manicaretti… se hanno uno stomaco sennò boh.

Insomma, l’ideo dello sbarco alieno chiaro che mi deriva dalla fantascienza… ma siccome io credo che la realtà superi sempre la fantasia… chi lo sa cosa potrebbe capitare.

Negli anni Novanta è parso che l’essere femministe fosse diventato un disvalore. Perché? Al contrario, a partire dagli anni Dieci del Duemila si assiste a un ritorno del femminismo tra le giovani donne. Quali le ragioni?

Questa è una domanda impegnativa, sulla quale ho riflettuto e mi sono fatta un’idea. Negli anni Novanta probabilmente c’erano priorità sociali e politiche che hanno spostato l’attenzione rispetto al femminismo: la globalizzazione, la liberalizzazione dei mercati, la crescita del commercio internazionale, insieme alla rivoluzione digitale e tecnologica. E poi la geopolitica mondiale: nel 1989 c’è stata la caduta del muro di Berlino, la guerra fredda era appena finita, bisognava capire come affrontare le nuove relazioni internazionali, il disarmo nucleare, il terrorismo internazionale, tutto questo ha spostato l’attenzione su altro, anche se gli anni Novanta (può sembrare un paradosso ma non lo è) sono stati il periodo in cui sono nati i movimenti di liberazione individuale. Cosa significa? Alcune cose potrebbero essere viste in modo complementare al femminismo, altre in modo contrario. Per esempio, parliamo dell’empowerment e della libertà delle persone: per il femminismo la liberazione delle donne è anche liberazione dalle strutture patriarcali che le opprimono, però questo concetto di libertà può entrare in conflitto con il concetto di liberazione personale che può essere interpretato veramente in maniera individualistica; la crescita personale può diventare molto consumistica, correlata al capitalismo, strutture queste che dal femminismo vengono viste come fonte di disuguaglianza di genere. «Ma come, ― si potrebbe dire ― io voglio fare soldi, voglio essere libera, voglio cercare la mia soddisfazione personale e tu femminista mi dici che non lo posso fare?». In sintesi: «Io mi occupo della mia libertà individuale e non riesco a concentrarmi sulle questioni strutturali o sistemiche». I movimenti di liberazione individuale, dunque, hanno dato luogo a contraccolpi (in inglese si usa a questo riguardo la parola backslash).

Un’altra rivoluzione importante, quella digitale, ha permesso alle donne di connettersi in rete, ma il risultato immediato non è stato il potenziamento del femminismo. Le donne hanno avuto più accesso all’istruzione e all’informazione, si sono connesse, e questo ha permesso loro di acquisire maggiore coscienza della disuguaglianza di genere. E anche l’attivismo è rifiorito con la rete. Quanto al femminismo, per la sua riemersione è stata importante anche la cultura pop: negli anni Duemila alcune celebrità hanno parlato di femminismo e questo ha contribuito a rimetterlo in circolo. Dagli anni Novanta (gli anni del berlusconismo, nei quali quello che veniva passato dalle televisioni era spazzatura) agli anni Dieci la rete è cresciuta, e con essa la consapevolezza della disuguaglianza tra uomini e donne. Anch’io, del resto, sono passata da una forma di affermazione individuale alla consapevolezza che il problema era strutturale.

Si afferma ora il cosiddetto ‘femminismo neoliberale’, che si traduce in un trionfo dell’individualismo, nell’affermazione di diritti e opportunità per sé sola, non per tutte… Che ne pensi?

Il femminismo neoliberale non presenta solo svantaggi: nel momento in cui una donna entra nel sistema del mercato crea per sé maggiori opportunità economiche, questo permette di non generalizzare le esperienze, di comprendere che non tutte le donne hanno lo stesso destino, di essere più tolleranti nei confronti delle differenze tra sé e le altre donne.

Il problema, piuttosto, è il femminismo commercializzato, è quando il femminismo diventa un brand e le questioni di genere che stanno sotto non vengono affrontate, con la conseguente distorsione delle tematiche femministe e l’ulteriore marginalizzazione delle donne che già sono marginalizzate. Anche il femminismo neoliberale è una specie di necessità storica: la liberazione passa per la strada che si ha davanti, quando ci si vuole appropriare di un determinato mondo… L’opportunità di studiare, di accedere a professioni considerate maschili, si deve al femminismo neoliberale, che tuttavia va rivisto criticamente, si deve essere critiche sul fatto che il mercato prima ti fagocita, poi ti risputa. Il fenomeno, però, non è soltanto negativo. Il femminismo della differenza, invece, per esempio, e parlo per come l’ho inteso e io e sperimentato controvoglia, segnando un’appropriazione di ciò che sarebbe “femminile”, rinforza la separazione. Io penso che una donna che si riappropria di elementi tradizionalmente maschili lo fa non perché voglia essere un maschio, ma perché ritiene che quegli elementi le siano stati sottratti. Tutti quelli che sono ruoli “tradizionalmente” femminili non vanno essenzializzati perché altrimenti si naturalizza ciò che la cultura ha imposto. Alle donne serve essere soggetti e serve acquisire le conoscenze e le competenze per governare la scienza e la tecnica, per mandare avanti il mondo, insomma. Poi le conoscenze le puoi innovare, rivoluzionare, rifondare, ma per farlo ― prima ― le devi avere.

Quali sono state le ragioni profonde e quale l’occasione spinta che ti hanno portato al femminismo?

Io credo ora che, pur non rendendomene conto subito, sono nata femminista. Perché mia madre era femminista e lo era in maniera molto forte, nella maniera degli anni Settanta. Lei era una persona molto intelligente, ha lottato per non essere discriminata, per lavorare, per poter parlare con la gente e con gli uomini senza che mio padre fosse geloso. Voleva che noi figlie studiassimo, perché attraverso lo studio lei vedeva la possibilità di raggiungere la parità. Il valore era quello della cultura; grazie a lei io sono quello che sono. Mia madre, Mirella, era stata abbandonata dalla madre, è cresciuta in brefotrofio affidata alla carità delle suore. Ci raccontava che quando a Natale arrivavano le arance, lei e le altre bambine che non pagavano la retta potevano mangiarne solo le bucce. Ma quando io, più avanti, le chiedevo come fosse stato crescere senza una madre (mia nonna si è fatta viva ma io ero già grande), lei rispondeva con un’osservazione che mi torna spesso in mente, ricordandoci che a Sparta i bimbi venivano tolti alle famiglie e che forse sarebbe stato meglio per il mondo continuare a fare così perché con una pluralità di persone di riferimento c’è la possibilità di trovare qualcuno migliore. Se ti tocca una sola famiglia, e orribile, non hai scampo. Nella sua esperienza aveva incontrato suore crudeli ma anche suore buone che l’avevano aiutata e l’avevano fatta studiare. Insomma, col linguaggio di oggi diremmo che nella famiglia mononucleare lei vedeva la causa non solo dell’oppressione delle donne ma anche dei molti problemi di bambine e bambini. Se sono femminista penso proprio che sì, lo devo a lei. Il femminismo sui testi l’ho scoperto dopo i vent’anni e molto spesso mi è sembrato che sulla discriminazione sessuale fosse l’ovvio a essere ribadito, si vede che ce n’era bisogno. Peraltro ce ne è bisogno ancora oggi.

Quale istanza vorresti fosse prioritaria nel femminismo, nei femminismi?

Questa è una domanda importantissima e difficilissima. La prima cosa è la consapevolezza. Porto questo esempio: un’amica maestra mi ha raccontato che una madre islamica e velata era venuta a fare il colloquio con le maestre per sentire come andava la figlia, il padre era presente in videoconferenza per sentire lui pure, non poteva la moglie raccontargli a casa quello che le era stato detto? No, doveva stare lì nel telefono della moglie, la quale era, evidentemente, ritenuta incapace o inaffidabile quanto meno. La mia amica avrebbe voluto rifiutare il collegamento, ma le colleghe hanno interpretato il fatto come se il padre desse valore all’istruzione della figlia femmina e quindi era una cosa buona e giusta che lui pretendesse di assistere in questo modo. Questo è solo un piccolo esempio che parla di assenza di consapevolezza sui meccanismi che quotidianamente, microsecondo dopo microsecondo, vengono continuamente agiti per opprimere le donne e vengono agiti con l’alleato più formidabile che c’è: le donne stesse, accecate e pronte a ribaltare il senso di ciò a cui assistono per non mettere in discussione il ruolo così prezioso di schiave o ancelle del patriarcato quando gli va bene.

L’istanza prioritaria è la consapevolezza e la cultura necessaria a raggiungerla.

Un’altra cosa che io trovo angosciante è il determinismo: siccome sei oppressa, siccome appartieni a un gruppo oppresso, cresci di necessità modellata da questa cosa. C’è anche, a volte lo vedo in certi femminismi, una sorta di vincolo ineludibile che ti lega alla tua condizione di vittima o di persona ‘discriminata’: questo vale per le donne, per le persone non binarie, per le persone di colore e anche per le persone che hanno limiti per i quali subiscono grosse discriminazioni. E mi sembra che troppo spesso la postura da persona debole o marginalizzata con cui vai nel mondo ti si ritorce contro. È chiaro che un po’ è inevitabile, però forse si potrebbe cercare di limitare i danni. Dico questo perché mi è capitato di conoscere donne nate negli anni Ottanta, donne femministe dico, che però non si portavano dietro questo feretro della discriminazione ― perché non l’avevano direttamente vissuta, è ovvio ― e quindi il loro incedere nel mondo era più leggero, più aperto, più ottimista senza che questo comportasse per forza un ingenuo ottimismo.

Come vedi il futuro per i diritti delle donne e delle persone non binarie?

Il futuro in questo momento è nero. Non mi sembra si possa parlare di sorti progressive e lineari: ci sono momenti e momenti. Questo è un momento di riflusso: il clima di guerra, le notizie sui social fanno sì che i diritti delle donne vengano posti in secondo piano e negli Stati Uniti si rischia di avere di nuovo come presidente Trump che vuole vietare l’aborto.

Ma restiamo in Italia, ora portano nei consultori gli antiabortisti, ma questo tipo di cose funziona se le donne sono deboli, culturalmente fragili. Le donne devono diventare potenti e devono controllare il proprio potere di autodeterminarsi. Occorre da parte delle donne un’opposizione muta ma ferma, che non accolga il marcio che viene loro buttato addosso.

Quanto alle persone non binarie, come per ogni persona che non sia conforme, la strada è in salita, ma sulla specificità della non binarietà non saprei che dire, visto che per me lo siamo tutte e tutti e tutt*. Io stessa lo sono stata moltissimo, ma anche da mia madre ho imparato che lo sguardo altrui non ha potere su di me se io non glielo lascio.

In copertina: Angelica De Palo, Rimini, fine anni Dieci (archivio Angelica De Palo).

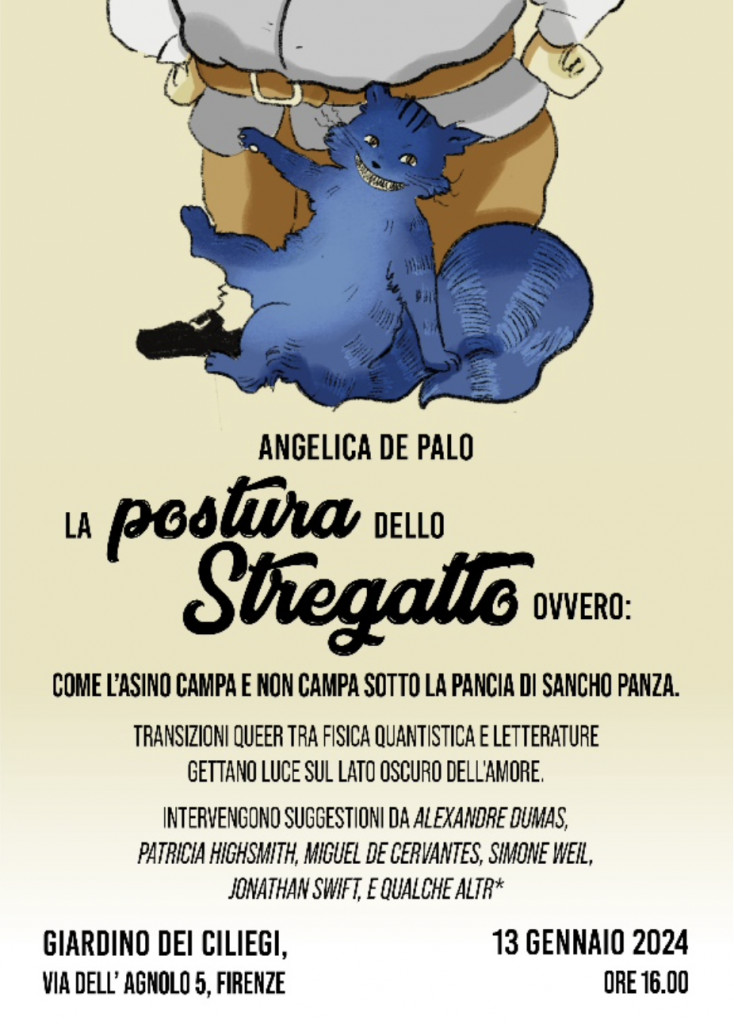

La galleria fotografica qui presentata comprende testi ed eventi che hanno come autrice e protagonista Angelica De Palo, nonché figure e simboli che ne hanno determinato la formazione.

***

Articolo di Laura Coci

Fino a metà della vita è stata filologa e studiosa del romanzo del Seicento veneziano. Negli anni della lunga guerra balcanica, ha promosso azioni di sostegno alla società civile e di accoglienza di rifugiati e minori. Dopo aver insegnato letteratura italiana e storia nei licei, è ora presidente dell’Istituto lodigiano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.