«Sto seduta nella mia casa, e ho mille cose nella mente,

guardo l’orologio e non riesco neppure a leggere l’ora.

Vado alla finestra e guardo fuori dalla porta,

vorrei che il mio uomo tornasse di nuovo a casa sua.

Non riesco a mangiare, non riesco a dormire,

son così debole che non riesco ad attraversare la stanza

mi sento di gridare all’assassinio, di farmi prendere ancora dalla squadra della polizia.

Mi hanno svegliata prima dell’alba, e avevo la mente sconvolta,

mi torcevo le mani e gridavo, camminavo per la stanza, urlavo e piangevo.

Prendeteli, non lasciate che i blues entrino qui dentro

mi scuotono nel mio letto, non riesco a sedermi sulla sedia.

Oh, i blues mi hanno messo la frenesia addosso

hanno girato intorno alla mia casa, entrando e uscendo dalla porta principale».

(da In the House Blues, registrato a New York l’11 giugno1931, disco Columbia 14611-D, traduzione di Luciano Federighi).

(autore non noto)

«Con tutta probabilità Bessie non sarebbe stata una così grande cantante se non avesse avuto una vita così drammatica e amara». Così scrive il grande studioso di blues e folklore afroamericano Paul Oliver nella biografia Bessie Smith (Cassell & Co., London 1959).

Una ragazza di colore nata nel 1894 (il 15 aprile), a Chattanooga, Tennessee, da una famiglia poverissima, la cui casa è costituita da una baracca di legno con un’unica stanza. I genitori e una sorella muoiono prima che lei compia i nove anni e la sorella maggiore Viola cerca, come può, di provvedere a quel che rimane della famiglia e di tenerla unita.

Proprio a nove anni Bessie esordisce all’Ivory Theatre della sua città, contribuendo, grazie alla sua particolarissima voce, a rimpolpare le magre entrate familiari; quando i Rabbit Foot Minstrels, guidati da Will ‘Pa’ Rainey e dalla sua giovanissima moglie Gertrude ‘Ma’ Rainey, arrivano in città, ascoltano la piccola Bessie e non esitano a ingaggiarla come cantante bambina: è l’inizio della tumultuosa carriera della più grande cantante di blues di tutti i tempi.

Racconta Gian Carlo Roncaglia nel suo splendido libro Il jazz e il suo mondo (Einaudi, Torino 1979): «[…] quando la Columbia, grazie al fiuto di Frank Walker, la ingaggiò, ottenne tali utili dalla vendita dei suoi dischi da risollevare le sorti economiche del suo bilancio, messe in pericolo, proprio in quegli anni, da non brillanti decisioni manageriali. E Bessie, con la sua parte di guadagno, poté trasferire la sua famiglia da Chattanooga a Philadelphia, acquistando contemporaneamente una fattoria nel New Jersey, nella quale si sarebbe per un non breve periodo stabilita». E ancora Paul Oliver: «… solo dieci anni prima era una ragazza-prodigio che ballava in uno spettacolo di minstrels per un dollaro al giorno: ora poteva chiedere mille, millecinquecento dollari per ogni spettacolo. Quando veniva pubblicato uno dei suoi dischi riceveva un pagamento anticipato di mille dollari e il cinque per cento sulle vendite dopo il superamento della cifra di mille dollari».

Il denaro non le concede la felicità: una testimonianza attendibile racconta, per esempio, che nel solo anno 1926, in sei mesi, Bessie riuscì a spendere 16.000 dollari in gin, abiti e pellicce; ma anche in beneficenza, compiendo gesti leggendari: celebre l’interruzione di una tournée per correre dalla moglie del suo impresario per aiutarla ad accudire il figlio gravemente ammalato, facendole da cameriera e nurse fino a quando il bambino non guarisce.

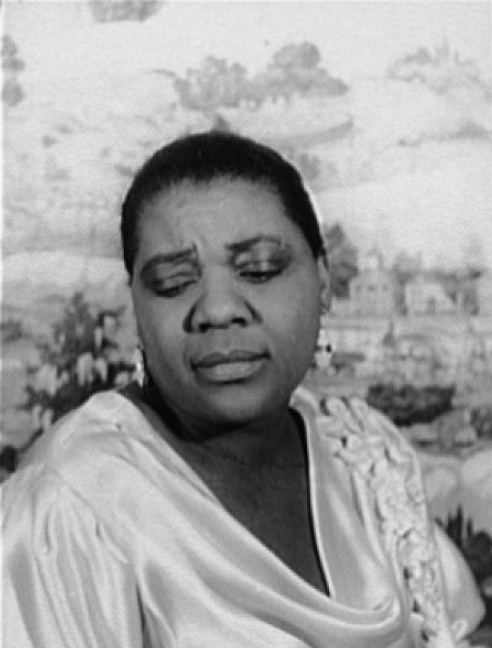

Così, invece, la descrive il clarinettista Milton ‘Mezz’ Mezzrow (il cui vero cognome era Mesirov), nato a Chicago da una coppia di ebrei russi immigrati, curiosa figura di musicista ma anche spacciatore di stupefacenti che, bianco per nascita, cercò in tutti i modi, senza riuscirci, di far riportare sui propri documenti che era di razza “negra”: «Bessie era una vera donna dalla testa ai piedi: tutta la femminilità del mondo riunita in un dolce involucro. Alta, la pelle scura, con due grandi fossette che le solcavano le guance: una bellezza voluttuosa, massiccia e formosa, ma solenne, con un magnete ad alta tensione per personalità. Quando era nel suo camerino era come se la sua vitalità si addensasse in una spessa nube che tutto riempiva fino a far scoppiare i muri. Non aveva nessuna posa, nessuna affettazione: quelle sue note d’oro uscivano luminose dalla sua bocca senza nessuno sforzo. Essa non faceva altro che mettersi a cantare, e allora tutto l’amore, tutta l’allegria, tutta la tristezza del mondo uscivano dal suo cuore con violenza». (da Milton ‘Mezz’ Mezzrow/Bernard Wolfe, Really the Blues, JazzBookClub, New York 1946).

Della sua ben nota dipendenza dall’alcol Bessie Smith cantò più volte, come nella celebre Me and My Gin (registrato a New York il 25 agosto 1928, disco Columbia 14384-D, qui nella bella traduzione di Walter Mauro):

«Sta’ alla larga da me, perché son tutta un peccato,

se questo posto crolla è tutta colpa del gin che ho in corpo.

Che nessuno mi provochi, perché tanto non la spunterebbe,

posso fronteggiare l’esercito e la marina con il gin che ho in corpo.

Ogni contrabbandiere è amico mio,

perché una vecchia, buona bottiglia di gin può fare miracoli.

Quando sono su di giri non c’è niente che non farei,

riempimi di alcol e sarò certo molto carina con te.

Non voglio vestiti, non ho bisogno di un letto,

non voglio braciole di maiale, dammi solo del gin.

In Gimmie a Pigfoot (registrato a New York il 24 novembre 1933, disco Okeh 8945, traduzione di Gian Carlo Roncaglia), in uno dei quattro brani dell’ultima seduta di registrazione della cantante, la trasgressione, non solo quella dell’alcol, diviene collettiva:

«In Harlem ogni sabato sera

quando i negri si riuniscono

succede un pandemonio.

Vengono da ogni dove per ballare tutta la notte

e ce la mettono tutta.

[…]

Mi va di spassarmela come dico io,

date da bere al pianista, che mi sta stendendo.

Eccolo che ha preso il ritmo, ah sì,

quando batte i piedi mi sento stordire.

Mettete via coltelli e pistole

sennò va a finire che facciamo a botte e vengono le madame.

Voglio un boccale e una bottiglia di birra,

su, che vuoi che m’importi?

Suona, tanto che m’importa?»

Nei suoi blues Bessie Smith parla spesso di amore e di sesso, anche al limite della pornografia come in Empty Bed Blues (registrato a New York il 20 marzo 1928, disco Columbia 14312-D, traduzione di Walter Mauro):

«Mi sono svegliata stamattina con un terribile mal di testa,

mi sono accorta che il mio nuovo amore mi aveva lasciata,

con camera e letto vuoto.

Eppure lui sapeva come eccitarmi, lo faceva notte e giorno,

faceva l’amore in un modo così diverso che quasi mi levava il fiato.

Mi aveva insegnato cose che non avevo mai appreso da nessuno,

questo mio nuovo amore mi aveva insegnato tante cose nuove;

pensate un po’, quando ebbe finito di insegnarmi tutto,

io mi iscrissi di nuovo a scuola».

In altre occasioni Bessie utilizza un frasario zeppo di doppi sensi, come in You’ve Been an Old Good Wagon (con l’accompagnamento di un giovane Louis Armstrong, registrato a New York il 14 gennaio 1925, disco Columbia 14079-D, nella traduzione, ancora una volta, di Walter Mauro):

«Senti un po’, tesoro, bisogna proprio che te lo dica,

per favore levati di torno,

siamo pari, me ne vado stanotte;

hai fatto il tuo tempo, non mettere su il muso,

sei stato una splendida fuori serie, tesoro, ma adesso hai chiuso.

Ora faresti bene ad andare in officina a farti mettere in sesto,

non hai più nulla che possa far crollare una donna in gamba;

vedi, nessuno vuole un moccioso quando può avere un uomo come si deve,

sei stato una splendida fuori serie, tesoro, ma adesso hai chiuso.

Bisogna battere il ferro finché è caldo,

l’automobile funziona, ma non ce la fai più a correre come prima;

quando eri in forma ti piaceva scorrazzare in su e in giù,

sei stato una splendida fuori serie, amore, ma adesso hai chiuso».

Il celebre critico musicale Joachim E. Berendt, nella sua fondamentale opera Il libro del jazz. Dal New Orleans al free jazz (traduzione italiana di L. Luzzatto, Garzanti, Milano 1973) nota: «È difficile stabilire in che cosa consista il fascino della sua voce. Forse sta nel fatto che la sua voce aspra e rauca sembra essere velata da una profonda tristezza, anche nelle melodie più scatenate e allegre. Bessie cantava come la rappresentante di un popolo che per secoli aveva vissuto in schiavitù e che dopo l’abolizione della schiavitù doveva subire peggiori discriminazioni di quanto fosse accaduto nel periodo più nero della schiavitù. Il fatto che la sua tristezza si esprima senza un’ombra di sentimentalismo proprio nell’asprezza e nella maestosità della sua voce, è un suo segreto».

Sei anni di grande successo, dal 1923 al 1929, poi un rapido declino, concomitante con il periodo drammatico della Grande depressione statunitense: il pubblico, quello ancora in grado di comprare dischi e andare ai concerti, vuole solo musica disimpegnata e divertente e così finisce la carriera di tanti musicisti e cantanti che fino a quel momento erano stati gli idoli delle folle. L’ultima seduta di incisione, dopo oltre due anni di silenzio, è del 1933 e viene organizzata per il mercato britannico; tra i musicisti che accompagnano Bessie Smith anche un giovane clarinettista bianco, Benny Goodman: di fatto un passaggio di consegne tra due epoche musicali lontanissime tra loro.

Sulla morte prematura della cantante, a quarantatré anni, è circolata a lungo una storia molto drammatica, rivelatasi poi lontana dalla realtà: non è vero che le rifiutarono i soccorsi perché di colore, quando restò mortalmente ferita in un incidente stradale a Clarksdale, Mississippi; è vero, però, che l’ambulanza che avrebbe dovuto portarla all’Afro american hospital, un ospedale riservato alla gente di colore (e basterebbe questo particolare per descrivere l’oscenità della società statunitense dell’epoca, appena attenuatasi nei decenni successivi), giunse con un certo ritardo: Bessie non si sarebbe salvata in ogni caso.

È il 26 settembre 1937: cala, definitivamente, il sipario.

Qui le traduzioni in inglese, francese, spagnolo.

***

Articolo di Laura Coci

Fino a metà della vita è stata filologa e studiosa del romanzo del Seicento veneziano. Negli anni della lunga guerra balcanica, ha promosso azioni di sostegno alla società civile e di accoglienza di rifugiati e minori. Dopo aver insegnato letteratura italiana e storia nei licei, è ora presidente dell’Istituto lodigiano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.