«Lo svizzero gode del vantaggio dialettico di essere al contempo prigioniero e secondino. (…) La Svizzera, una prigione: il carcere non ha bisogno di mura, poiché i suoi carcerati sono guardie che sorvegliano sé stessi. I secondini sono persone libere e perciò fanno affari tra di loro e con il resto del mondo, e quanti! Essendo tuttavia prigionieri non possono aderire alle Nazioni Unite e l’Unione Europea procura loro un forte mal di testa»

Friedrich Dürrenmatt

Per me la Svizzera ha sempre rappresentato un Paese invidiabile: da bambina ci andavo col nonno materno a comprare Toblerone e Moretto (una leccornia speciale fatta di un miscuglio dolcissimo simile alla panna ricoperto di cioccolato), incantata dal fatto che vi si parlassero tre lingue (per poi scoprire che sono quattro e che la lingua svizzera-tedesca è diversa da quella tedesca). Da giovane, innamorata della neve copiosa, delle piste da sci di fondo e dei borghi alpini con gli alberghi dalle luci soffuse, mi consolavo dal traffico e dalla nebbia della “Padania” in cui ero costretta a vivere. Ma quello che più mi impressionava, quando da ragazza studiavo la guerra sui libri di storia, era la sua neutralità. Ragionando in modo un po’ schematico mi chiedevo: «Se la Svizzera, sotto shock dopo la battaglia di Marignano del 1515 ‒ la famosa Battaglia dei Giganti combattuta a due chilometri circa da Melegnano che segnò la sconfitta definitiva del suo esercito a opera di francesi e veneziani ‒ aveva deciso di essere neutrale, perché non avevamo potuto dichiararci neutrali anche noi, evitando le morti di tanti uomini al fronte e i numerosissimi feriti e mutilati di guerra? Perché dal 1815 alla Svizzera era stato consentito di non combattere più? E chi erano quelle Guardie svizzere inquadrate sempre quando il Papa si mostrava in pubblico?» Domande ingenue, inconsapevoli delle dinamiche geopolitiche e delle vicende storiche di quello Stato “così vicino, così lontano”, rivolte spesso a docenti che non avevano risposte, invocando giustamente la complessità della questione “neutralità”.

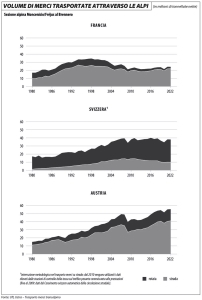

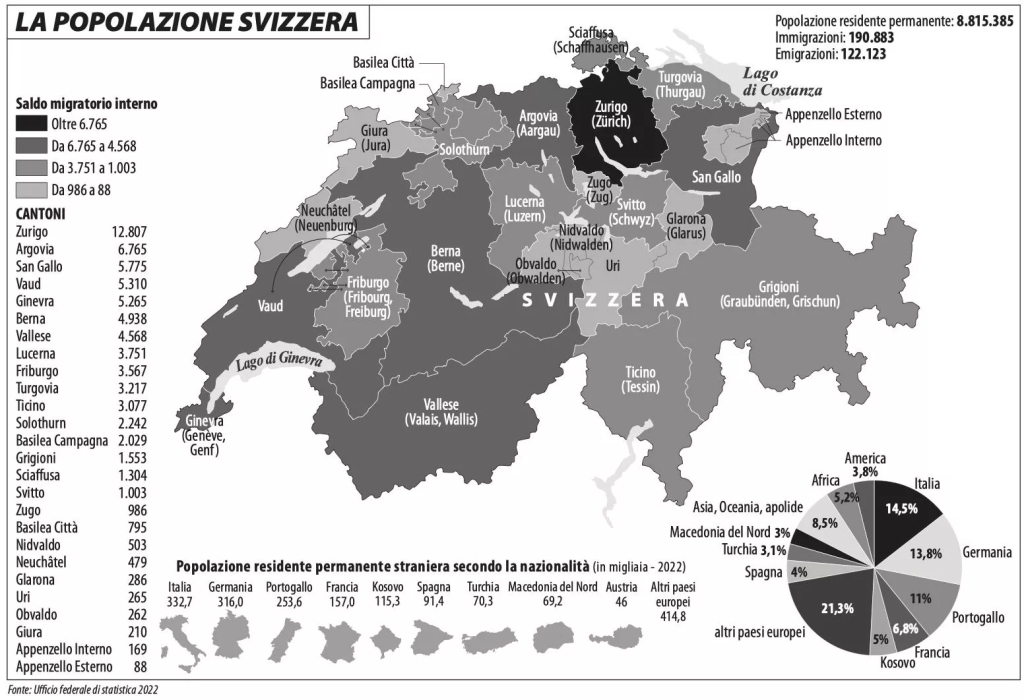

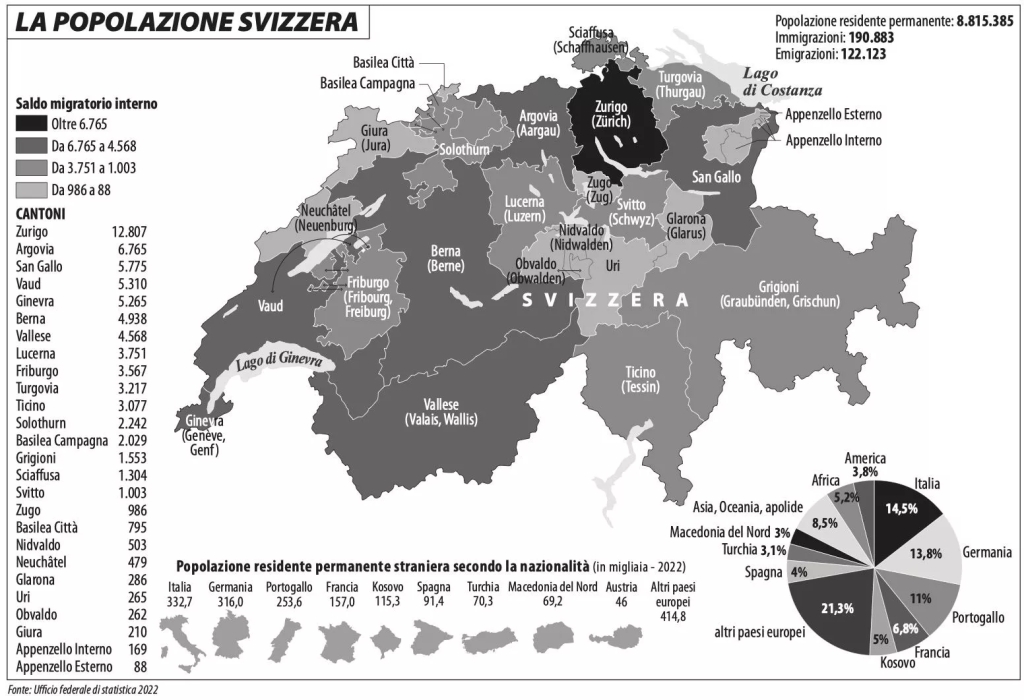

Ben venga dunque questo volume di Limes sul nostro Paese confinante per arricchire la nostra conoscenza. Svizzera, la potenza nascosta prova a smontare alcuni luoghi comuni che anch’io avevo fatto miei, da brava “italiana media” su questa realtà plurinazionale, federale, e antesignana della democrazia diretta e dell’istituto del referendum, un impero di fatto che non ostenta il suo potere. Pur essendo un minuscolo Stato di 41 mila chilometri quadrati nel mezzo dell’Europa — come ricorda l’autore di Odi et amo, La Svizzera e i suoi italiani — durante il Novecento il Paese che “lava più bianco” (come titola un saggio del sociologo Jean Ziegler), ha conosciuto il tasso d’immigrazione più alto del continente europeo – superiore addirittura a quello degli Stati Uniti– assorbendo quasi metà dell’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra. Negli anni Novanta un quinto dei suoi cittadini era straniero, negli ultimi settant’anni ha raddoppiato la sua popolazione, passando da poco più di quattro milioni di persone ai quasi nove odierni. Ha uno dei prodotti interni lordi pro capite più alti al mondo ed è ai primi posti nelle classifiche sulla competitività e sull’innovazione; le sue Università e i suoi Politecnici sono eccellenti, le sue tecnologie sono tra le più avanzate al mondo. Nonostante la morfologia derisa da Hemingway, come ricorda Andrea Borla («La Svizzera è un piccolo paese accidentato dove si procede quasi sempre in salita o in discesa», Toronto Star Weekly,1922), la rete delle comunicazioni è storicamente all’avanguardia.

Leggendo questo numero di Limes scopriremo che il Paese famoso per orologi, cioccolato, formaggio coi buchi e banche, è ricco di contraddizioni, apprenderemo che il coinvolgimento della Svizzera nella corsa alla luna è stato fondamentale e che dal 1965 tutti gli astronauti delle missioni Apollo sono stati equipaggiati con cronografi Omega Speedmaster, il gioiello della storica fabbrica nel Canton Giura. Durante la missione Apollo 11, come ricorda Marcello Spagnulo in Dalle Alpi allo spazio, prima di scendere dalla scaletta del Lem e pronunciare la sua storica frase sul piccolo-grande passo, Neil Armstrong si tolse il suo Speedmaster e lo lasciò a bordo del modulo di atterraggio perché il cronografo elettrico di bordo si era guastato. La passeggiata di Buzz Aldrin sulla superficie lunare con al polso il Moonwatch è stata immortalata in una storica foto, ma il prestigio elvetico nel settore spaziale è molto più grande e si deve agli orologi atomici, alle vele solari e alle ogive per satelliti. Sempre a proposito di orologi dovremo rassegnarci a sfatare un luogo comune e cioè che l’orologio a cucù non è nato in Svizzera, ma nella Germania meridionale; leggeremo la storia dello Swatch, che nel 2023 ha compiuto 40 anni, e del suo inventore, un libanese che riuscì a risollevare l’economia del Paese d’oltralpe nel momento del massimo attacco degli orologi al quarzo da parte di Seiko, Citizen e Casio. I metodi utilizzati da questo outsider, venerato a Beirut quando era ancora chiamata «la Svizzera d’Oriente», per sfondare con un prodotto del segmento low-cost indossato da star del calibro di Jack Nicholson e Ivan Lendl, rappresentano un caso di studio singolare da suggerire agli/alle studenti di economia. Oggi, peraltro, il produttore numero uno al mondo di orologi da polso non si trova più in Svizzera: è Apple Watch che, come lo Swatch, è diventato uno status symbol.

La Confederazione elvetica è Ancora la cassaforte del mondo, come ci ricorda Lino Terlizzi: le sue banche, che hanno rinunciato al sinistro segreto bancario fin dal 2014, su pressione degli Stati Uniti e di molti Paesi occidentali e dopo la crisi di Credit Suisse salvata da Ubs, godono di ottima salute. La piazza elvetica però non è solo delle banche, piccole medie e grandi, recentemente diminuite di numero grazie a fusioni e acquisizioni, ma anche di altri operatori: i fiduciari e i gestori di patrimoni indipendenti, i servizi informatici dedicati alla finanza, le assicurazioni. Senza dimenticare la credibilità di una valuta come il franco svizzero.

L’articolo che ho letto per primo in questo numero della rivista è quello che ha attratto la mia attenzione per i motivi che chi legge vitaminevaganti può ben intuire: Una nazione di fratelli. E sorelle, scritto da Monika Schmutz Kirgöz, Ambasciatrice di Svizzera in Italia. Su questo articolo mi soffermerò perché il più in linea con lo sguardo di genere che informa la nostra rivista online e perché, una volta tanto su una rivista di geopolitica, dalla forte impronta maschile, si parla di parità di genere.

«Nel 1968 l’uomo non era ancora stato sulla Luna e la Svizzera restava governata da quello che mezzo secolo dopo sarebbe stato il soggetto del brillante film di Petra Volpe: L’ordine divino. Le donne non avevano diritti politici, non potevano lavorare senza il consenso del marito e dovevano attenersi alle famose tre K Kinder, Küche, Kirche (bambini, cucina, chiesa)». Così inizia il contributo di un’ambasciatrice “undiplomatically diplomatic”, capace di esercitare il suo ruolo con passione e dedizione (https://www.gaeta.it/eccellenza-diplomatica-il-riconoscimento-a-monika-schmutz-kirgoz-dallanno-2023/), che ce ne farà scoprire delle belle (alcune delle quali in parte già conosciute). Qui ci basti ricordare che, come riporta Kirgoz, «Vélez, in Colombia, è stata la prima provincia al mondo a introdurre il suffragio femminile nel 1853. Le donne della Nuova Zelanda ottennero il diritto di voto nel 1893, seguite dalla Finlandia nel 1906, dalla Norvegia nel 1913, dalla Danimarca e dall’Islanda nel 1915, dalla Russia nel 1917 e dalla Germania nel 1918. Negli Stati Uniti il suffragio femminile fu introdotto nel 1920, nella Repubblica di Turchia (per onorare il mio secondo cognome) nel 1930, in Francia nel 1944 e in Italia nel 1946. In Svizzera, il «vuoto» sulla mappa europea (i paralleli con le circostanze attuali sono puramente casuali), il dopoguerra fu improntato al conservatorismo nonostante la ripresa economica. L’introduzione del suffragio femminile fu sottoposta a votazione a livello federale per la prima volta nel 1959. Con un’affluenza del 66,7%, gli uomini svizzeri respinsero la proposta con il 67% dei voti. Appena un uomo su tre si espresse a favore. La proposta fu accolta solo nei tre Cantoni francofoni di Vaud, Ginevra e Neuchâtel. L’ordine sarà rovesciato solo il 7 febbraio 1971». E per la parità di genere la strada, in Svizzera, è ancora molto lunga e piena di ostacoli, in primis il maschilismo dominante degli uomini svizzeri, che quando sentono la parola “femminista” rabbrividiscono.

Ma chi è l’homo helveticus? Ne scrive in modo spiritoso ma profondo Reza Rafi, figlio di un iraniano e di una svizzera di origini italiane, mettendone in luce tutte le contraddizioni: «valligiano ma urbano, campanilista ma cooperativo, polemico ma dialogante, conservatore ma innovatore». Pacifista in teoria, ma convinto delle sanzioni contro la Russia, ostile all’ingresso nell’Unione Europea, xenofobo ma nello stesso tempo inserito in una società multiculturale, che ospita moltissimi lavoratori e lavoratrici straniere, offrendo stipendi che garantiscono un’esistenza molto più libera e dignitosa di quella offerta dai salari italiani. E chi frequenta la Valle d’Aosta ne sa qualcosa, perché i medici e le mediche italiane fuggono dall’ospedale Parini per andare in Svizzera attratti da retribuzioni molto più alte.

Cambiando argomento, un articolo che interesserà soprattutto le lettrici e i lettori, sensibili ai temi di diritto pubblico e costituzionale comparato, ha il titolo Democratico e consociativo, il rebus del sistema svizzero che si presta, anche per la semplicità del linguaggio, a essere approfondito nelle scuole, insieme a Eppur si muove. La politica elvetica cambia per restare sé stessa.

Le istituzioni sono stabili e la normativa è semplice. La Svizzera è una Confederazione di Stati (Cantoni) che si basa sul principio di sussidiarietà: tutto ciò che può essere deciso a livello locale non si delega al livello più alto e in questo modo la popolazione è fortemente coinvolta. Secondo Monica Dell’Anna, consigliera d’amministrazione, imprenditrice e presidente della Camera di commercio italiana per la Svizzera, «l’elettore-tipo prende questa responsabilità molto seriamente, informandosi in modo approfondito: la Svizzera è il quinto paese al mondo per diffusione pro capite di quotidiani (si spende più tempo leggendo giornali che guardando la tv o ascoltando la radio). Questo coinvolgimento diretto genera un senso civico che porta il cittadino a sentirsi parte della comunità e non vittima di essa…». Inoltre la politica è sempre più amministrazione e non conosce le perorazioni verbose e ideologiche che connotano l’immobile politica politicante italiana.

Da molti articoli della prima parte, Le Svizzere nella Svizzera, quella che Limes definisce “potenza nascosta” appare come un misto di idealità e pragmatismo, caratteristiche che emergono dalla sua storia, che meriterebbe davvero di essere studiata meglio e di più nelle nostre scuole. Diffidente nei confronti dell’Unione Europea, con cui secondo André Holestein, un tempo professore di storia svizzera, avrebbe peraltro molto in comune (ma in un’intervista il direttore Lucio Caracciolo si dissocia da questa posizione), la Svizzera è neutrale grazie a forti compromessi e compromissioni. Una Willensnation, nazione volontaristica, in cui il dialogo e la volontà popolare, attraverso i referendum e la democrazia diretta, ricoprono un ruolo molto importante e rappresentano un esempio, pur con fortissime contraddizioni, come ricorda Irene Kalin deputata dei Verdi.

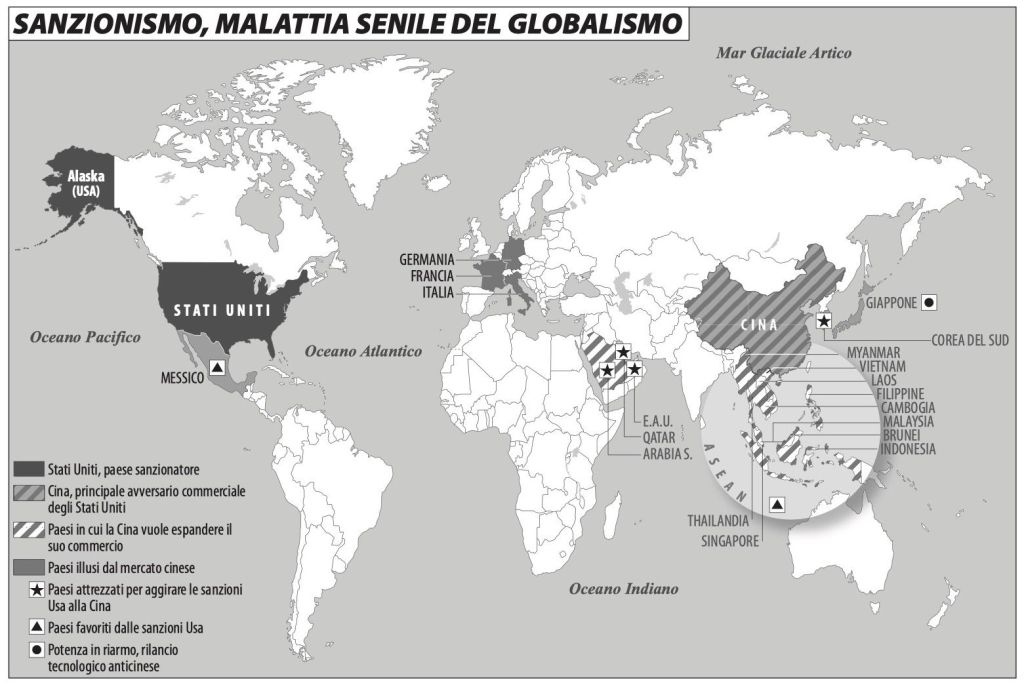

Della seconda parte, la Svizzera mondiale, merita di essere segnalato l’approfondimento di Pälvi Pulli, Capo della Politica di sicurezza al dipartimento federale della Difesa, della Protezione della popolazione e dello Sport. Il senso della Svizzera per la Nato fa emergere un aspetto della neutralità della Svizzera molto diverso da quello che si immagina: i suoi timori per il mutato ordine internazionale spingono le Forze armate ad attrezzarsi per la guerra ibrida nei suoi diversi aspetti, «dal conflitto armato ai ciberattacchi, dalle attività d’influenza alla disinformazione». L’ambiguità della neutralità svizzera, che sembra funzionare a intermittenza e in modo differenziato, è ben sviscerata anche nell’approfondimento di Bernardino Regazzoni che ne ricorda le origini e gli aspetti giuridici nel suo saggio Neutrali per vocazione e per scelta. La tesi è che «In materia di sanzioni, (la Svizzera n.d.r.) a partire dall’inizio degli anni Cinquanta (su pressione americana) adottò le sanzioni della Nato verso il blocco comunista. Alla fine della guerra fredda e anche prima della sua adesione all’Onu, Berna adottò quelle contro l’Iraq, la ex Jugoslavia e la Libia. Dall’adesione, avvenuta recentemente, essa è ovviamente tenuta ad applicare le sanzioni decretate dal Consiglio di Sicurezza. Ha anche adottato diversi regimi sanzionatori dell’Unione Europea, in primo luogo quelli contro la Russia dopo l’aggressione all’Ucraina […] Durante la Seconda guerra mondiale il commercio di materiale bellico con le potenze dell’Asse fu dieci volte superiore rispetto a quello con gli Alleati, anche se quantitativamente modesto»; per non parlare poi dei beni del popolo ebreo conservati nelle banche svizzere e restituiti loro solo grazie a un accordo recente, su cui gravano ancora problemi. La Svizzera ostenta spesso i «buoni uffici» (promozione della pace) e l’azione umanitaria per dare credibilità alla propria neutralità, ma i buoni uffici possono essere messi in pratica anche da Stati non neutrali. Lo dimostra il caso della Norvegia, membro fondatore della Nato che, pur non essendo un Paese neutrale, da anni conduce con successo una politica di promozione della pace. La scelta di Ginevra quale sede delle Nazioni Unite nel 1945 (e prima, nel 1920, della Società delle Nazioni) è messa sul conto della neutralità svizzera. Proprio in questa parte della Svizzera francese nel giugno 2021, Joe Biden e Vladimir Putin si erano incontrati di persona, unica volta da quando Biden è presidente. Ginevra ospita 23 organizzazioni internazionali e 250 ong, ma, nonostante il Comitato internazionale della Croce Rossa sia stato fondato da uno svizzero, Henri Dunant, e abbia sede a Ginevra, nel 2022 il comitato d’iniziativa Pro Svizzera, vicino alla destra nazionalista, ha lanciato una raccolta di firme per richiedere un voto popolare e modificare la Costituzione rendendo «la neutralità un fine in sé, assoluto e a-temporale».

Di scuola e delle specificità dei corsi duali di formazione professionale si occupa l’appendice a un articolo di questa sezione della rivista, dal titolo significativo La fucina dei lavoratori.

La terza parte del volume si intitola La Svizzera e noi. Cavour il ginevrino è un gustoso approfondimento storico sul politico che aveva ascendenze ginevrine da parte materna e parlava francese. Gli altri saggi non si limitano ad approfondire la relazione Ticino-Lombardia, peraltro fondamentale dato il numero di persone residenti, emigrate e transfrontaliere, ma si soffermano sulle potenzialità inespresse dei rapporti tra Svizzera e Italia. Segnalo in particolare Defensores libertatis ecclesiae: le Guardie svizzere tra passato e presente, che ha ampiamente soddisfatto la mia curiosità su questo corpo militare speciale e che, insieme ad altri articoli, si sofferma sulla storia della Confederazione e su quella del Papato.

Mi piace chiudere ancora con la parità di genere, riportando una parte dell’articolo di Monica dell’Anna: «La carenza di personale è tra le sfide principali dell’economia svizzera. Una soluzione potrebbe essere l’aumento della incomprensibilmente bassa partecipazione femminile al mondo del lavoro. Se è vero che circa il 62% delle donne ha un lavoro fuori casa contro il 57% della media europea, quasi il 60% lavora a tempo parziale e con orari di lavoro molto ridotti. Questo dato riflette la situazione della parità di genere, che pone la Svizzera in fondo alle graduatorie globali sul tema. La Svizzera liberale, progressista e altamente sviluppata che ha visto a fine Ottocento una donna laurearsi in ingegneria presso il Politecnico Federale di Zurigo (straniera, s’intende!), si rivela molto conservatrice per quel che riguarda la divisione dei ruoli di genere. Il contributo delle donne è fondamentale in un mondo che richiede sempre più talenti e competenze, la diversità rappresenta un fattore di sviluppo essenziale. È doveroso, in questo contesto, accennare al fatto che nonostante questa posizione conservatrice, la Svizzera non è afflitta dal dramma dei femminicidi che si verifica in maniera tragica altrove… E mi scopro a pensare che forse il mondo sarebbe diverso se avessero più potere le donne. Sarebbe il power meno hard».

Sempre di donna e di una donna svizzera di 95 anni è la poesia Epiderma, molto più efficace di tanti saggi per comunicarci la Svizzera di oggi, manovrata, come molti altri Stati in questa area del pianeta, da «mediocri marionette sopra i troni».

Ci voleva la Svizzera per parlare di parità di genere sulla rivista di geopolitica che, purtroppo, ancora definisce al maschile i ruoli ricoperti da donne, indicando “gli autori”, alla fine di ogni numero. Le firme femminili sono sei, oltre a quella di Laura Canali che realizza le bellissime carte in ogni numero. Speriamo che il 2024 possa portare, tra i tanti cambiamenti annunciati nel sito e nella rivista, anche quella sessualizzazione del linguaggio che Treccani e l’Accademia della Crusca e prima ancora, nel 1987, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri guidato da Tina Anselmi, con pazienza democratica provano ad attuare in base al principio di parità sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

***

Articolo di Sara Marsico

Giornalista pubblicista, si definisce una escursionista con la e minuscola e una Camminatrice con la maiuscola. Eterna apprendente, le piace divulgare quello che sa. Docente per passione, da poco a riposo, scrive di donne, Costituzione, geopolitica e cammini.