Nella mia esperienza universitaria ho avuto la possibilità di approfondire le conoscenze sul carcere e, soprattutto, quelle riguardo la detenzione al femminile. All’interno dell’insegnamento di Film e media education ho potuto ideare un progetto volto alla popolazione detenuta femminile, con il solo scopo di studio: si indagano i possibili utilizzi dei social media in un contesto chiuso come quello carcerario. Per media education, o educazione ai media, s’intende un’attività educativa finalizzata alla comprensione critica dei mezzi di comunicazione in quanto strumenti e linguaggi. Questo tipo di istruzione renderebbe l’utente non solo più consapevole del loro utilizzo, ma migliorerebbe anche la qualità dei media stessi. Tale disciplina sarebbe certamente di aiuto alle nuove e vecchie generazioni per un uso più responsabile di questi mezzi. Nell’ottica di poter interfacciare più realtà, il progetto d’esame ha previsto la possibilità di creare una comunicazione tra il mondo chiuso del carcere e quello esterno.

Gli istituti penitenziari sono sempre un argomento impopolare e spinoso. È molto difficile portare alla luce questo quadro complesso ed è ancora più complicato esporlo al femminile. Il carcere, in generale, nasce come luogo di recupero per chi ha commesso dei reati; la reclusione per un determinato periodo di tempo serve alla persona detenuta per seguire dei percorsi trattamentali che favoriscano il suo reinserimento nella società. Le carceri in Italia vivono condizioni molto varie; in generale ciò che accomuna tutti gli istituti è il sovraffollamento: a fronte di 51.167 posti regolamentari, distribuiti in 189 strutture presenti nel territorio italiano, l’occupazione totale è pari a 61.297 individui di cui donne 2649 (dati dall’ultimo rapporto sulla popolazione detenuta aggiornato al 30 aprile 2024 confrontabile sul sito del Ministero della Giustizia del Governo Italiano).

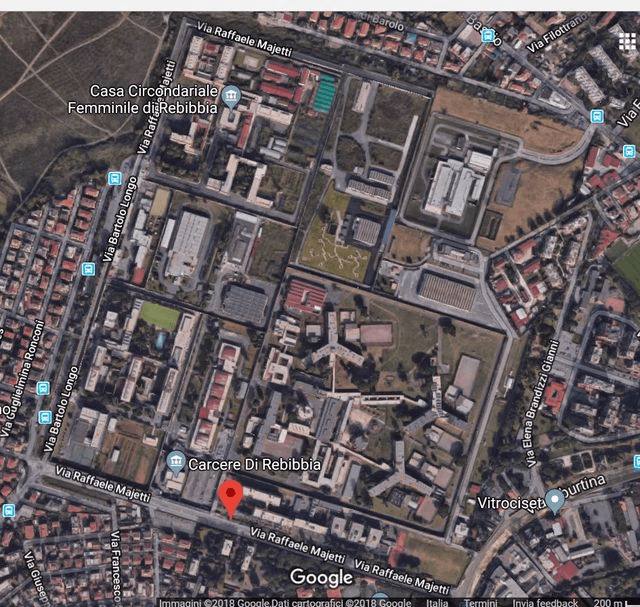

Nella capitale il carcere più grande è quello di Rebibbia con la possibilità di contenere 2070 persone, ma che, all’atto pratico, ne ospita 2203. È doveroso fare una precisazione: parlare di Rebibbia vuol dire parlare di quattro istituti penitenziari diversi. Si tratta infatti di un complesso formato dalle seguenti strutture detentive:

– La casa circondariale femminile Germana Stefanini;

– La casa circondariale maschile Raffaele Cinotti (Rebibbia Nuovo Complesso);

– La casa di reclusione maschile;

– L’istituto di custodia attenuata per il trattamento di tossicodipendenti (Icatt, Rebibbia III Casa). Ai fini del progetto verranno analizzati alcuni dati riguardanti la casa circondariale femminile Germana Stefanini. Quest’ultima è la più grande fra gli istituti femminili presenti in Italia, nonché una delle più grandi strutture in Europa. È divisa in otto sezioni di cui una per le detenute con prole al seguito e una per le recluse in regime di Alta Sicurezza (As2 e As3); inoltre è stata prevista una nuova articolazione per la tutela della salute mentale con una disponibilità di otto posti.

Nonostante una capienza regolamentare di 260 posti, al momento della visita da parte delle/degli osservatori dell’associazione Antigone, in data 10 giugno 2023, l’istituto ospitava 336 persone (dall’ultimo rapporto del Ministero di Giustizia, di cui sopra, il numero di posti disponibili sarebbe aumentato a 275, così come di quelli occupati a 333). Il sovraffollamento arriva, quindi, al 123%. Non sono molte le attività disponibili per le detenute, svantaggiate dal numero esiguo, se confrontato alle presenze maschili. I laboratori attivati sono per lo più stereotipati sulla figura della donna e realizzano principalmente progetti di cucina e di cucito. In generale alle donne e agli uomini non è consentito partecipare insieme alle stesse attività, fatta eccezione per la fruizione comune della messa o di spettacoli ed eventi. In tutta Italia sono previste attività in comune tra detenute e detenuti solo nel dieci percento degli istituti che ospitano donne. Dato in controtendenza è quello dell’occupazione delle detenute: in Italia, quasi il quarantanove percento delle donne recluse è occupato presso l’Amministrazione Penitenziaria o presso un datore di lavoro esterno, solo nella Ccf di Rebibbia le detenute occupate sono centotrenta. Per quanto sembri che ci sia più lavoro per le donne che per gli uomini, i risultati dell’osservazione non tengono conto della totale disoccupazione presente in alcuni istituti femminili. Il sistema penitenziario italiano, come si evince dai numeri sopra analizzati, è stato progettato per detenuti di sesso maschile. Le detenute vivono una realtà detentiva più difficile rispetto agli uomini, a parità di pena e rispetto al reato commesso. Per alcune di loro il carcere è una via di fuga, scappano da situazioni di abusi sessuali da parte di parenti o coabitanti o da parte dei protettori, altre hanno dovuto commettere piccoli crimini per poter sopravvivere (spesso i loro compagni fanno parte del mondo criminale e sono già in carcere). La mancanza di numeri elevati penalizza le recluse, a partire dall’istruzione fino alla possibile partecipazione a progetti adeguati, ma le evidenze maggiori sono ovviamente di ambito strutturale. Le norme igieniche non sono adeguatamente rispettate e, se nella sezione Camerotti il bagno si presenta come completo (bidet annesso) e separato, lo stesso non si può dire per la sezione cellulare che trova le stanze singole al primo piano con wc non separato dal resto dell’ambiente e bidet assente. Il reparto infermeria presenta invece celle con lenzuola di carta. Gli spazi comuni, spogli di qualsiasi suppellettile, così come le celle, rendono l’atmosfera fredda e distaccata, favorendo l’alienazione della persona. Risulta quindi fondamentale per le detenute cercare dei metodi, anche di riciclo creativo, per personalizzare i propri spazi e mantenere la propria identità. La creatività tuttavia sembra essere limitata anche dalle normative generali delle carceri: non si possono ricevere prodotti per la cura della persona dall’esterno, ma gli stessi possono essere acquistati, in modica quantità, al servizio di sopravvitto presente all’interno dell’istituto. Tutti gli oggetti e prodotti, rendicontati, non devono essere di gran valore economico. Tale regola comporta che le detenute (così come i detenuti) non possano indossare la fede nuziale o anelli con pietre. Le donne recluse subiscono una continua infantilizzazione; oltre a fare la domandina per poter ottenere un prodotto di qualsiasi genere, ne possono disporre solo in quantità e per tempi ridotti. Un esempio è l’uso delle calze che, nonostante siano permesse e quindi spedite nei pacchi delle famiglie, non sempre vengono consegnate alle detenute, pur se, in precedenza, i pacchi sono passati al controllo della sorveglianza. Il fatto che non si possano avere più di tre libri in stanza e non si possieda più di un determinato numero di elastici per capelli, è una regola che limita le libertà della persona senza avere un senso effettivo o tendere a una rieducazione concreta. Il carcere femminile è un mondo molto variegato dal quale emerge un ampio numero di esperienze, di reati e di mentalità. Ciò che ritorna più spesso tra le interviste alle detenute è: «Cosa posso fare io una volta uscita di qua?». Le donne vengono lasciate a loro stesse, vengono ributtate nella socialità non fornendo loro alcun corso professionalizzante o alcuna prospettiva di cambiamento. Molte fanno un ping-pong tra dentro e fuori fin da giovanissime, tornando in carcere per reati tra loro simili. La sfiducia che le accompagna al di fuori del carcere continua anche dentro a causa delle istituzioni. Solo dopo aver analizzato il contesto si può ideare una progettualità che, ovviamente, non può essere fissa, ma si deve adeguare alle personalità che vi partecipano. L’obiettivo è quello di aprire una finestra di respiro attraverso la quale le detenute possano coltivare rapporti con altre compagne con cui normalmente non parlerebbero e avere la possibilità di esprimere le proprie opinioni. Il primo obiettivo è creare un ambiente sicuro. Chi parteciperà al programma potrà esporre preoccupazioni e pensieri, al fine di creare un clima di solidarietà. Dare voce al proprio vissuto aiuterebbe le donne in un percorso di autoanalisi e riappropriazione di sé, nella mente e nel corpo. Per un progetto che ha come prodotto finale la realizzazione di video pubblicabili su Instagram, dobbiamo immaginare necessario suddividere le lezioni in blocchi, così da poter acquisire confidenza con le partecipanti, fornire informazioni circa l’uso dei social nella quotidianità e creare successivamente i video o le foto da rendere pubbliche. Nella prima fase, quella della conoscenza, possono essere utili esercizi di ice-breaking per rompere il ghiaccio della vergogna o della diffidenza verso un progetto del genere. Un riscaldamento di stampo teatrale potrà aiutare le donne nell’articolare un discorso davanti a un pubblico e guadagnare più fiducia in sé stesse. Nella seconda tappa, l’attualità, le lezioni frontali permetteranno di capire cosa sono i social network e il loro funzionamento, comprenderne i rischi ma anche le possibilità che nascondono. Plausibilmente, se il gruppo è eterogeneo, potrebbero esserci persone che non hanno mai usato uno smartphone e altre che potrebbero averlo usato fin dalla giovane età. In questo momento si può iniziare a prevedere un output (risultato finale) del progetto in base alle predisposizioni delle detenute — c’è chi preferisce stare davanti a una telecamera e chi vuole stare dietro le quinte. La terza fase è dedicata alla produzione di contenuti. Avendo imparato cosa sono i social e come funzionano, finalmente si decide cosa va pubblicato e come. Non sono previste lezioni frontali, ma incontri di dialogo, così che ognuna possa dire la sua sull’argomento scelto giorno per giorno.

Oltre all’impegno di sensibilizzazione per la vita carceraria, un progetto siffatto permetterebbe anche di lavorare sull’affettività (aspetto inesistente in Italia), poiché i familiari potrebbero avere notizie delle parenti recluse e vedere e comprendere le loro condizioni di vita (fisiche e psicologiche). Inoltre questo metodo potrebbe avvicinare le madri ai figli e alle figlie di ogni età, dato che l’utilizzo del social è sicuramente praticato in fase adolescenziale in maniera del tutto autonoma, mentre in età prescolare la visione delle pagine social sarà possibile se supervisionata.

***

Articolo di Chiara Gargiulo

Sono laureata in Letteratura, musica e spettacolo all’Università di Roma La Sapienza e attualmente frequento la facoltà di Scritture e produzioni dello spettacolo e dei media, con un approfondimento particolare all’uso delle piattaforme social. Sono appassionata di sport, cinema e serie televisive; mi considero una persona solare a cui piace essere d’aiuto ad altri e altre.