Prima di addentrarmi specificatamente nel concetto di femminismo, vestiario e omologazione, trovo doveroso fare un excursus sulla storia della confezione industriale, degli abiti pret-à-porter e sull’invenzione delle macchine per cucire che li resero possibili. Questa deviazione è a mio avviso necessaria perché le giovani generazioni, ovvero quelle nate dopo il 1990, abituate a comprare on-line abiti, scarpe, sciarpe e ogni altro oggetto o aggeggio da Amazon, Temu, Shein, Etsy, Yoox ecc, non hanno la minima idea di cosa volesse dire farsi un vestito prima della rivoluzione del pret-à-porter e dei grandi magazzini. Farsi un vestito significava, comprare la stoffa, andare da una sarta o da un sarto (per i vestiti da uomo) che sapessero tagliare il tipo di stoffa scelto (per esempio pochissime sapevano tagliare tessuti di seta), farsi prendere una dozzina di misure che oggi le prenderebbero solo i grafici della Cgi, fare una, due o tre prove e alla fine uscire con il vestito dopo aver pagato un conto piuttosto oneroso, ragion per cui le persone dalla media borghesia in giù non avevano più di due o tre vestiti “buoni” che ruotavano con le stagioni e le sorelle o i fratelli minori spesso mettevano quelli dismessi con solo qualche aggiustatina per renderli un po’ alla moda.

Come ho fatto notare nel mio precedente post sugli orripilanti grembiuli neri con cui eravamo equipaggiate nella scuola italiana pubblica dall’asilo all’esame di Stato fino all’avvento del femminismo, i grembiuli neri maschili (obbligatori fino alle elementari, poi i ragazzi potevano vestire con normali abiti anche se di stile appropriato) erano più uniformati, ma questo era legato all’industria del preconfezionato o pret-à-porter.

L’abito pret-à-porter è fin dall’inizio strettamente legato al concetto di uniforme. Secondo gli storici della moda esso nasce ufficialmente con le uniformi militari ready to wear (pronte ad essere indossate), durante la guerra anglo-americana (Stati Uniti contro Gran Bretagna) del 1812-1814. In realtà l’idea dell’uniforme e della sua standardizzazione era molto antica. Già ai tempi degli antichi Romani era lo stato, la Res Publica, che forniva al legionario i suoi capi di abbigliamento e il suo equipaggiamento che poi venivano riscattati tramite trattenute sul salario. Conseguentemente era l’erario militare che, ad esempio, ordinava a tessitrici specializzate le tuniche per gli uomini di una centuria. Durante l’impero, lo stato romano si trovò a dover equipaggiare tra i 250.000 e i 450.000 uomini, un numero che farebbe tremare i polsi a qualunque intendente generale anche oggi. L’esercito romano rispose a questa richiesta mediante acquisti in serie commissionati a interi gruppi di tessitrici e tessitori. Dalle fatture riportate sui papiri si stima che, ad esempio, il villaggio egiziano di Oxyrhinchos avesse circa 1100 tessitrici che lavoravano quasi esclusivamente per l’esercito romano. Un preconfezionato ante litteram dato che la foggia e la taglia delle tuniche era standard e del tipo “una taglia va bene a tutti”. Per altri capi, invece come i calzini o le bracae, il milite doveva rivolgersi alla madre o ad altri parenti femminili e abbiamo molte lettere di legionari sul Vallo Adriano che scrivono a casa per avere i suddetti calzettoni.

Parallelamente al concetto di uniforme l’industria si ingegnò per trovare un modo per cucire migliaia di capi pronti in tempi più veloci di quelli necessari a qualunque cucitrice. Dopo alcuni sfortunati tentativi (i primi avvennero nel XVII secolo), finalmente nel 1830 Barthélemy Thimonnier, un sarto francese, prendendo ispirazione dalle donne che con grande abilità e fantasia eseguivano complessi lavori all’uncinetto, ideò una macchina che, usando un ago uncinato e un filo, creasse il punto a catenella, operazione che avveniva sei volte più velocemente rispetto alla cucitura a mano. L’idea comunque non era di alleviare il lavoro femminile, ma di confezionare capi di abbigliamento con velocità quasi pari a quella con cui le fabbriche tessili, in pieno boom da rivoluzione industriale, immettevano sul mercato le stoffe che altrimenti restavano nei magazzini.

Poiché a differenza degli altri tentativi questa “macchina per cucire” cuciva e non si rompeva dopo pochi punti, Thimonnier la brevettò e aprì il primo impianto tessile al mondo per la produzione in serie di abbigliamento pronto, dove erano in funzione 80 macchine da cucire che lavoravano a tutto spiano per realizzare forniture militari per l’Esercito francese.

Bisogna qui dire che la Grande Armée (la Grande Armata napoleonica) fu il primo esercito di leva moderno ottenuto con la coscrizione obbligatoria di tutti i maschi tra i venti e i venticinque anni e pertanto il primo, dai tempi degli antichi Romani, a porsi il problema di dover equipaggiare in modo uniforme i suoi 1.200.000 uomini. Nel 1830 l’Esercito francese era risorto dalle ceneri di Waterloo e aveva bisogno di uniformi, perciò con la sua macchina per cucire Thimonnier era certo di aver risolto i problemi dell’esercito e anche i suoi. Nulla di più sbagliato. I sarti a domicilio parigini non apprezzarono il nuovo macchinario e, peggio, la sua efficienza produttiva, perciò, impauriti dalla concorrenza delle macchine e dalla possibilità di perdere il lavoro, assalirono la fabbrica e appiccarono fuoco agli impianti. Thimonnier salvò la pelle fuggendo.

Nel 1834 l’americano Walter Hunt creò una macchina da cucire funzionante a punto annodato, ma temendo che la sua invenzione potesse creare disoccupazione e quindi malcontento, non registrò mai il brevetto del suo progetto.

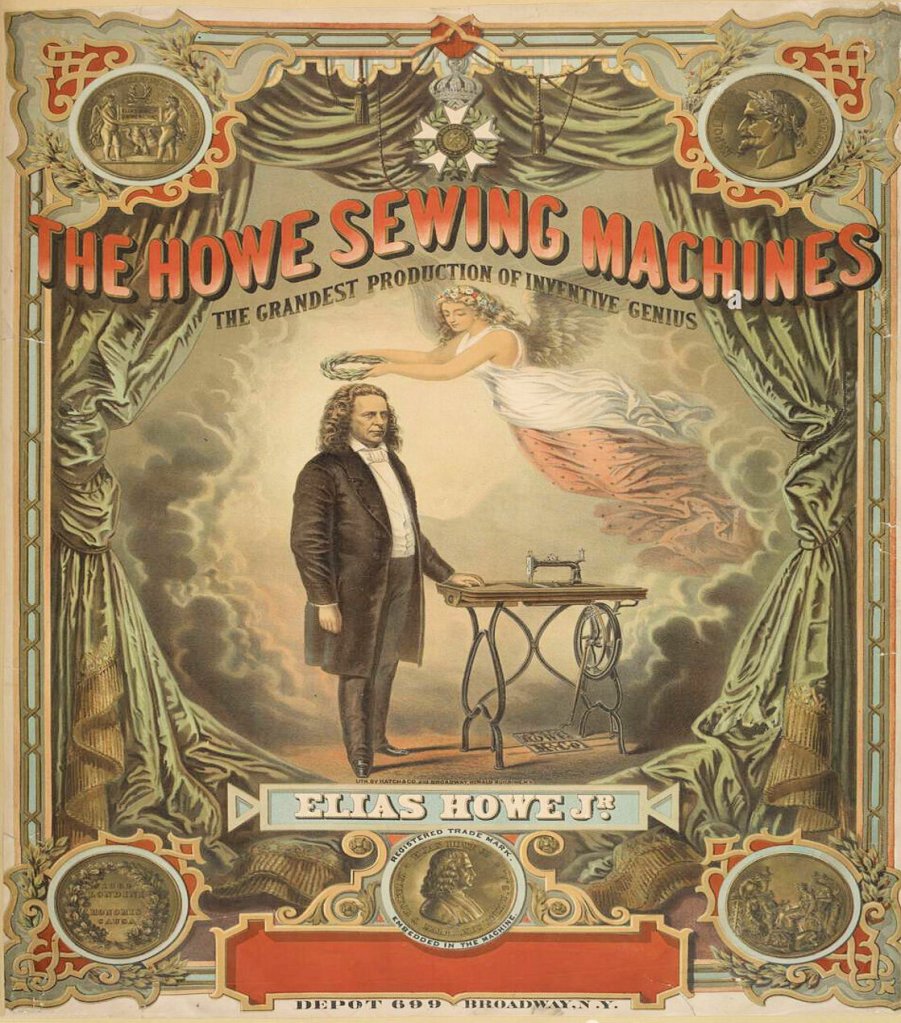

Nel 1845 Elias Howe, un altro statunitense, apportando modifiche e aggiustamenti a un prototipo di macchina da cucire molto simile a quello dell’inglese Fisher, che però non era riuscito a brevettarlo, ideò un processo che usava due diversi fili. Howe creò così il punto annodato, cioè un punto che utilizzava due fili indipendenti per creare un’impuntura. Sfortunatamente, Howe ebbe problemi a commercializzare il suo prodotto in patria, perciò si recò in Inghilterra, al culmine della rivoluzione industriale, dove sperava in migliore fortuna e dove rimase a lungo. Ritornando in patria, scoprì che la sua invenzione era stata copiata da Isaac Merritt Singer.

Il prototipo di machina per cucire di Elias Howe del 1845 in una stampa del 1880

Pubblicità della ditta per macchine da cucire di Howe del 1923

Nel 1851, infatti, Isaac Merrit Singer, sviluppando le idee e i modelli di Thimonnier, Hunt e Howe, aveva ideato una macchina per cucire con un pedale, un ago che si muoveva in su e giù tra due fili indipendenti creando il punto annodato.

La macchina fu un successo, ma Howe sporse denuncia accusando Singer di furto di brevetto. Dopo una lunga battaglia legale, Howe vinse il processo e Singer fu condannato a pagare una ingente somma di denaro e a cedere al rivale una parte di azioni della I.M. Singer & Co. Entrambi i contendenti alla fine morirono miliardari, tuttavia nell’immaginario mondiale la prima macchina da cucire rimane la Singer.

Isaac Merrit Singer, uno dei più grandi produttori di macchine da cucire, riuscì a costruire un impero, e ancora oggi le iconiche macchine da cucire Singer vengono vendute in tutto il mondo.

I primi modelli neri e meticolosamente decorati della Singer sono diventati molto famosi e leggendari, come pure l’elegante tavolo da lavoro in legno e ferro e la custodia in legno pregiato.

La prima macchina per cucire Singer aveva un costo di circa 100 dollari dell’epoca. Questo prezzo era piuttosto elevato per moltissime famiglie, ma Singer rese le macchine più accessibili introducendo un sistema di pagamento rateale, una novità per quei tempi, e ben presto la macchina per cucire si diffuse enormemente anche a livello domestico.

Vale la pena di sottolineare che a metà del XIX secolo videro la luce moltissime invenzioni atte a meccanizzare il lavoro domestico, tra queste la lavatrice e la lavapiatti, ma all’epoca solo la macchina per cucire ebbe diffusione globale, per le altre due in molti casi si dovette aspettare la fine della Seconda guerra mondiale e oltre per vederne la diffusione a livello di massa anche in Occidente. D’altra parte essendo il lavoro domestico della donna in casa gratuito e visto come una missione fatta per amore, esso era ovviamente meno costoso di un qualunque elettrodomestico; nel caso della macchina per cucire, invece, essa poteva diventare un macchinario per il lavoro a domicilio.

La prima industria italiana a produrre una macchina per cucire fu la Salmoiraghi, a partire dal 1877.

Nei primi anni 1950, quando l’Italia stava ancora lottando per uscire dalle macerie della guerra e il pret-à-porter non era ancora arrivato, farsi fare un vestito da una sarta costava parecchio e anche la macchina per cucire non era alla portata comune. Nella mia famiglia, all’epoca, mio padre era l’unico che portava a casa uno stipendio che era di 35.000 lire al mese, una miseria anche per allora per un impiegato di concetto. Diciamo che si sopravviveva. Tanto per capirci la cena era costituita da una tazza di caffelatte con dentro il pane vecchio del giorno prima (questo cibo fungeva anche da colazione e merendina) poi una frittata o del formaggio (in genere asiago, e mia mamma, che ogni tanto comprava dello stracchino, era considerata bizzarra dalla famiglia di mio padre) per finire un frutto (mela o pera). Ricordo ancora quella volta che, dopo una giornata di vessazioni al lavoro, mio padre stava sfogandosi raccontando cosa era avvenuto a mia madre e io e mia sorella fummo colte da ridarola e ridacchiavamo come sceme contando l’intercalare dell’uomo che infarciva il discorso con la frase di dialetto veneto “e compagnia bela”. A un certo punto la pazienza di mio padre, già sottilissima per le angherie subite al lavoro, si ruppe e mi ficcò la testa dentro la scodella essendo io quella a portata di mano. Cena saltata. Poiché mio padre non ha mai alzato le mani su me o mia sorella, il fatto mi è rimasto impresso da allora. Viste le ristrettezze, mia madre decise di seguire un corso di taglio e cucito a pagamento e mio padre investì nell’acquisto a rate di una costosissima macchina per cucire svizzera, la Elna, con cui mia mamma fece i vestiti per tutta la famiglia per anni acquistando i cartamodelli da Burda, una ditta tedesca di vendite per corrispondenza. Per qualche strano motivo, però, lei non insegnò mai né a me né a mia sorella a cucire a macchina.

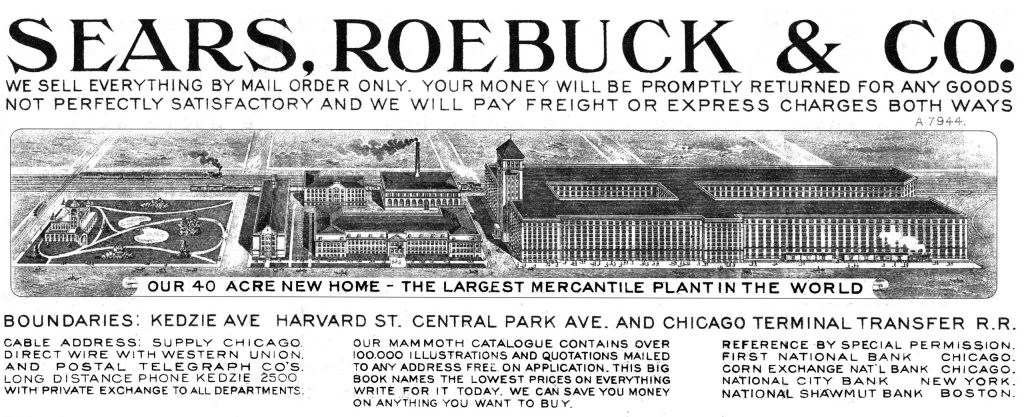

Tornando all’argomento principale ovvero femminismo e uniformi, devo sottolineare che una volta che ci fu il “matrimonio” tra produzione industriale di massa e capi pronti per l’uso, gli Stati Uniti divennero la patria dei vestiti ordinati da catalogo, dato che difficilmente nel West si trovavano sarte a disposizione e, come si è detto, la Singer non era poi proprio economica. Lo spirito imprenditoriale americano, infatti, non vedeva perché non fosse possibile creare vestiti borghesi e tute da lavoro su taglie uniformate, visto che il criterio era già in uso per l’esercito. La diffusione dei cataloghi per corrispondenza, come quelli di Sears, Roebuck & Co., permetteva inoltre a chi abitava delle aree rurali di accedere alla moda senza doversi recare fisicamente nei negozi, un fatto che era molto importante vista la vastità del continente americano. In breve sorsero fabbriche di abbigliamento confezionato che potevano soddisfare ogni genere di clientela. Il problema era tuttavia di far fare al vestito confezionato un salto di classe, ovvero farlo passare da abito per le classi meno abbienti urbane e rurali a indumento per la buona borghesia.

I grandi magazzini che iniziarono a venire inaugurati nelle grandi città, furono un primo passo in questa direzione. Nel 1780 aprì a Londra il primo grande magazzino moderno, Harding, Howell & Co., seguito nel 1852 dal Bon Marché a Parigi, inizialmente dedicato proprio all’abbigliamento. È però tra il 1870 e il 1900 che nascono alcuni dei grandi magazzini più famosi: Harrods a Londra, Macy’s a New York, La Rinascente a Milano. I vestiti pronti, anche se ben pubblicizzati e ben confezionati, rimanevano però capi per le classi inferiori e per i militari. Fino agli anni della Seconda guerra mondiale, infatti, le signore dell’alta società, i gentiluomini e gli ufficiali si facevano confezionare gli abiti su misura.

In Italia il primo a rivoluzionare il mercato dell’abbigliamento (maschile ovviamente) utilizzando il concetto di pret-à-porter fu il marchio Facis che nei primi anni Cinquanta prese le misure a più di 25.000 italiani per poter creare una serie di taglie standard su cui basare i propri modelli industriali di vestiti non sartoriali. La caratteristica chiave del prêt-à-porter è la classificazione dei capi per taglia. Questa standardizzazione ha reso il processo di produzione agevole, con minimo o nullo spreco di stoffa e indipendente rispetto al cliente finale che non deve più andare dal sarto perché prenda tutte le misure necessarie per la confezione del vestito. Per la creazione dell’abito, infatti, verrà seguita una precisa tabella di taglie pre-studiata. Ricordo a questo punto un’iconica scena di tutti i film americani di mafia, dove il mafioso che sta facendo carriera per prima cosa va dal sarto più blasonato per farsi fare un vestito a mano su misura.

Il pret-à-porter venne sdoganato come “alta moda” nel 1957, in occasione del primo “Salon du Prêt-à-porter” di Parigi, esposizione dove i più prestigiosi stilisti francesi ebbero occasione di fare mostra delle loro collezioni di capi “pronto da indossare”.

Come ho detto l’abito “pronto” presto dilagò anche per la penisola perché era alla portata di tutte e tutti grazie anche all’esplosione dei grandi magazzini dalla Standa all’Upim (dopo il ’68 detto anche Unione per imbrogliare meglio).

Ovviamente i jeans, fin dalla loro nascita indumento pret-à-porter per antonomasia, divenuti un oggetto simbolo sia del ribellismo maschile che dell’emancipazione femminile, dilagarono presso tutti gli strati sociali del mondo occidentale e divennero agognato oggetto del desiderio nei Paesi oltre la Cortina di Ferro. Per ironia della sorte, tuttavia, i jeans, proprio perché così carichi di significati ideologici, divennero un’uniforme, un destino che dal 1968 in poi condivisero con un altro pezzo dell’abbigliamento della rivolta studentesca e operaia dell’Occidente: l’eskimo.

(Segue nella parte seconda).

***

Articolo di Flavia Busatta

Laurea in Chimica. Tra le fondatrici di Lotta femminista (1971), partecipa alla Second World Conference to Combat Racism and Racial Discrimination (UN Ginevra 1983) e alla International NGO Conference for Action to Combat Racism and Racial Discrimination in the Second UN Decade, (UN Ginevra 1988). Collabora alla mostra Da Montezuma a Massimiliano. Autrice di vari saggi, edita HAKO, Antrocom J.of A.