Nel numero 15 di Bibliografia vagante parliamo di geografia e di viaggiatrici. Cominciamo con un volume dedicato a Maria Dolors Garcia-Ramon, geografa femminista e militante, «la geógrafa española con mayor proyección internacional» (Abel Albet), e alla trasversalità della geografia di genere.

Segue un articolo su Jeannette Villepreux Power, biologa inventrice degli acquari, ma anche viaggiatrice e geografa nella Sicilia dell’800. L’articolo seguente propone l’utilizzo della metodologia della geografia sociale per la comprensione del “gap” di genere nel mondo accademico.

Torniamo alle donne in viaggio con un articolo che pone a confronto le viaggiatrici del “grand tour” con quelle italiane attraverso gli scritti di Lady Anna Riggs Miller, autrice di Letters from Italy (1776), e Matilde Perrino, autrice di Lettera ad un suo amico nella quale si contengono alcune sue riflessioni fatte in occasione del suo breve viaggio per alcuni luoghi della Puglia (1787).

L’ultimo volume è dedicato a Matilde Serao e al suo viaggio in Val d’Aosta.

Per informazioni sui criteri di scelta degli articoli/libri, vi rimandiamo alla BV 1.

Questa volta, invece di una rivista, presentiamo il podcast del National Park Service (Washington). Una parte consistente è dedicata alla storia delle donne suddivisa in diversi temi.

Abel Albet (a cura di): Maria Dolors Garcia-Ramon. Geografía y género, disidencia e innovación, Barcelona, 2019; pp. 286. ISBN 9788498888362.

Attraverso lo sguardo critico e dissidente impliciti nel femminismo e nell’approccio di genere, Maria Dolors Garcia-Ramon […] dimostra la necessità e la fattibilità del rinnovo degli studi socio-spaziali. Per la geografa, la visibilità delle donne nel paesaggio geografico proviene sia dalle trasformazioni intervenute nel loro ambiente sociale sia dai cambiamenti che si sono verificati all’interno della disciplina geografica. Partendo dal femminismo accademico e militante, i suoi numerosi apporti teorici e pratici dimostrano come la trasversalità della geografia di genere permette di riconsiderare le relazioni dentro gli spazi della produzione e della riproduzione, rendendo possibile interrogarsi sui limiti della geografia sociale, culturale, economica e politica. (Dal sito dell’editore).

Indice e introduzione OA sul sito dell’editore.

Su Amazon è disponibile un’anteprima.

Due recensioni OA: Montserrat Villarino Pérez su Minerva Repositorio Institucional, pubblicato sul Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 81, 2809, 1–4; di Mireia Baylina su Documents d’Anàlisi Geogràfica 2019, vol. 65/3. Su Youtube un intervento di Maria Dolors Garcia-Ramon al IV Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades (Tandil, Buenos Aires, novembre 2019)

Eleonora Guadagno, Elio Manzi: Jeannette Villepreux Power e Benedetto Marzolla. Incroci tra eccellenze “geografiche” nel Sud, Bollettino della Società Geografica Italiana, Serie 14, Vol. 5, n. 2/2022; articolo OA scaricabile in pdf dal link sul titolo.

Jeannette Villepreux Power (1794-1871) è stata un’importante scienziata nel secolo XIX, soprattutto biologa marina. Vissuta a lungo a Messina […], maturò una conoscenza dettagliata e per certi aspetti originale della Sicilia e la trasfuse in una Guida per la Sicilia pubblicata a Napoli presso Cirelli nel 1842. La Guida fu corredata da una delle più valide carte corografiche, opera in litografia del grande cartografo Benedetto Marzolla, vale a dire quanto di meglio si potesse mostrare a quel tempo. Sono presenti anche tre piante o topografie di siti archeologici, Siracusa, Girgenti/Agrigento e Selinunte, opera in calcografia di Gabriello De Sanctis, cartografo e operatore editoriale ben noto nell’Ottocento. La Guida della Power e la carta della Sicilia di Marzolla mostrano un notevole interesse geografico per due motivi: le osservazioni territoriali e culturali dell’autrice e l’abilità tecnica e l’arte cartografica del Marzolla, un connubio difficilmente riscontrabile altrove […]. (dall’estratto dell’articolo: DOI 10.36253/bsgi-173).

Due articoli sulla Guida di Jeannette Villepreux Power, entrambi scaricabili in pdf dal link al titolo: Diletta D’Andrea: La “Guida per la Sicilia” di Giovanna Power, Naturalista sicil., S. IV, XXXVI (2), 2012, pp. 279-291; Giuseppe Palmeri: Palermo e la Sicilia nella guida di Jeannette Power nata Villepreux, Fondazione Salvare Palermo, N. 50/2019.

Laura Sheppard, Jonathan Reades, R.P.J. Freeman: Gendering and Diversifying the Research Pipeline: A Quantitative Feminist Geographical Approach to Gender in Higher Education, Annals of American Association of Geographers, Vol. 113, n. 4/2023.

Nell’accademia, donne e minoranze di genere sono sottorappresentate nelle posizioni direttive e di maggiore responsabilità. La ricerca relativa al genere nell’Istruzione superiore (Is) varia in termini di scala e approccio metodologico, dai sondaggi globali ai progetti su piccola scala con interviste a gruppi di interesse, con un notevole divario nell’attenzione prestata ai ricercatori e ricercatrici principianti e dottorandi, e la forma in cui le loro esperienze possono variare da una disciplina o da una istituzione all’altra. Basandoci sulla teoria del genere per collegare il genere al potere e alle organizzazioni di genere, uniamo questa prospettiva teorica alla ricerca sul genere nell’Is. In questo articolo suggeriamo una nuova agenda per sviluppare la comprensione del genere nell’Is, combinando geografie quantitative e femministe per concentrarci sulla questione delle diverse scale “sontuose” all’interno dell’Istruzione superiore. Proponiamo di espandere la definizione di genere, spesso usata nella ricerca quantitativa, e considerare l’intersezionalità utilizzando dati open source per fornire approfondimenti nuovi e riproducibili sulle dinamiche di genere nell’Is, e usando metodi di geografia quantitativa per sviluppare una comprensione multiscalare di queste dinamiche (tradotto dall’estratto dell’articolo: https://doi.org/10.1080/24694452.2022.2160302).

Milena Sabato: Il sud Italia nello sguardo di due viaggiatrici settecentesche. Un approccio storico, Mediterranea ricerche storiche, n. 58/2023; articolo OA scaricabile in pdf dal link sul titolo.

Il Sud è la parte d’Italia che, nei secoli, ha più segnato l’immaginario delle/degli stranieri o dei visitatori/visitatrici in generale, ma, almeno fino alla seconda metà del Settecento, inoltrarsi nei territori meridionali significava affrontare un viaggio il più delle volte disagevole. La complessa ricostruzione storiografica del Mezzogiorno moderno ci ha presentato molte di queste importanti questioni, fornendo a volte dati per nulla scontati che vanno ben oltre stereotipi, astrazioni e luoghi comuni. L’articolo, interrogandosi su alcuni aspetti della letteratura di viaggio quale fonte storica per raccontare il Mezzogiorno, ripercorrerà alcune tappe del viaggio femminile nel Regno di Napoli nel secondo Settecento, considerando alcune viaggiatrici che esplorarono il territorio e si assunsero il compito di farlo conoscere grazie ai loro scritti. Cosa spinge queste donne a visitare terre che nell’immaginario comune dell’epoca si trovavano in una condizione di nera miseria? Chi sono alcune di queste donne il cui viaggio ha rappresentato un’occasione spesso unica per confermare la loro identità, anche letteraria? L’articolo si propone inoltre di stabilire l’importante influenza del genere sull’esperienza complessiva del viaggio femminile (dal sommario dell’articolo: DOI 10.19229/1828-230X/58052023).

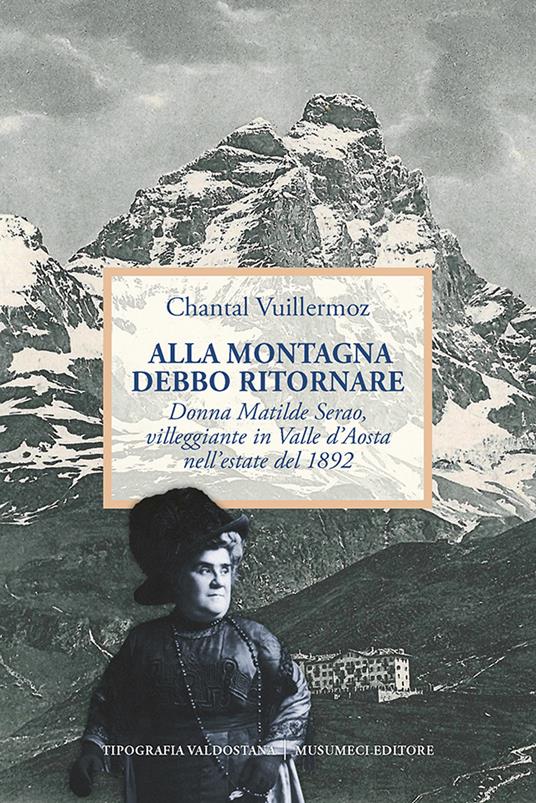

Chantal Vuillermoz, Alla montagna debbo ritornare. Donna Matilde Serao, villeggiante in Valle d’Aosta nell’estate del 1892, Aosta, Tipografia Valdostana, 2023, pp. 128. ISBN 979-12-80492-25-8.

Compensa la mancanza di una descrizione del volume da parte dell’editore, la recensione di Graziella Galliano, Geostorie, Vol. 31, n. 3/2023: solo di recente la sua descrizione di un viaggio compiuto in Val d’Aosta nel luglio-agosto 1892 ha attirato l’attenzione di più studiosi […]. Partendo dai numerosi scritti della Serao, l’autrice ha cercato di documentarsi sulle guide turistiche dell’epoca, riproduzioni fotografiche e documenti vari per ricostruire l’ambiente valdostano della fine del secolo XIX, segnato dal nascente turismo alpino, favorito dalla costruzione della ferrovia nel 1886 e diventato famoso per la frequentazione della regina Margherita. Le montagne della Valle d’Aosta erano diventate meta ambita non solo per alpiniste/i, ma anche per esponenti della nobiltà e della politica e dell’alta e media borghesia.

Nell’Introduzione l’autrice mette in evidenza il significato e l’importanza del viaggio per la giornalista e scrittrice, sulla base delle affermazioni raccolte nelle Lettere di una viaggiatrice, nelle quali Matilde Serao avverte il lettore di non cercare di ricostruire con precisione l’itinerario dei suoi viaggi e neppure l’ordine cronologico. Degli otto capitoli del libro pubblicato nel 1908 a Napoli, da Perrella, Serao dedica l’ultimo, intitolato Alla montagna debbo ritornare [da un verso de: La figlia di Iorio n.d.r.] a Gabriele D’Annunzio, che ella conobbe (dalla recensione).

***

Articolo di Rosalba Mengoni

Laurea magistrale in Storia e Società, il suo principale argomento di studio riguarda l’interazione fra l’essere umano e il territorio. Collaboratrice tecnica all’Isem – Istituto di storia dell’Europa Mediterranea del Cnr, è nel comitato di redazione di Rime, la rivista dell’Istituto e fa parte del gruppo di lavoro sulla comunicazione. Cura la Bibliografia Mediterranea pubblicata sul sito istituzionale http://www.isem.cnr.it