«Diciamo che non riformeremo forse il mondo, ma almeno noi stessi che, dopo tutto, siamo una piccola parte del mondo, e che ciascuno di noi ha sul mondo più potere di quanto non immagini». Marguerite Yourcenar, 1980.

In questo articolo richiamerò i punti chiave del mio intervento, Democrazia, cura, economia all’XI Convegno nazionale di Toponomastica femminile, intitolato Città Si-cura, che si è tenuto a Padova, nel novembre del 2022. Lo arricchirò di qualche spunto di riflessione in più, tratto da alcune suggestioni che mi sono state offerte di recente.

Per ognuno dei tre termini, democrazia, economia e cura, sono stati scritti fiumi di parole, anche autorevolissime, di autrici e autori. Ma un dato è fuori discussione: dopo la pandemia del 2020 (con le sue conseguenze) e la guerra in corso tra Russia e Ucraina, con la crisi economica che ne è seguita, non si può più parlare di democrazia, economia e cura nello stesso modo in cui lo si faceva prima perché pandemia e guerra hanno portato al pettine tutti i nodi del nostro sistema economico e democratico, mettendo in luce che la crisi dei sistemi occidentali è essenzialmente una crisi della cura.

Non che i difetti dei nostri sistemi democratico ed economico non fossero già emersi da tempo. La globalizzazione spietata, la distruzione delle risorse del Pianeta, la crisi climatica, la finanziarizzazione dell’economia, l’aumento delle disuguaglianze, e al loro interno di quelle di genere, la cancellazione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici con la cosiddetta gig economy, i fallimenti del mercato, la lontananza delle elite dai popoli che dovrebbero rappresentare, un mondo che ignora quanto le donne fanno in ogni campo (si veda Invisibili, di Caroline Criado Perez) l’assenza e la sottovalutazione del pensiero politico femminista dal dibattito pubblico, sono solo alcuni degli esempi di questi limiti, di cui ogni persona che si domandi dove stiamo andando è pienamente consapevole. Da tempo le risposte della scienza economica e politica a questi problemi hanno mostrato tutta la loro inadeguatezza. Le loro lenti non sono più in grado di interpretare la realtà e chi si interroghi sul senso del nostro stare insieme nel mondo non può che avvertire un profondo disagio, quando non una vera e propria estraneità verso le decisioni adottate da chi ci governa. Manca da tempo un dibattito serio su che tipo di economia e di democrazia vogliamo.

Alla ricerca di risposte in grado di placare il senso di estraneità che provo in primo luogo come donna e come insegnante, in questi anni ho letto e ascoltato tanto. Molto consolanti e ricche di stimoli sono state per me le Conversazioni in tempo di pandemia della trasmissione La cura all’interno di “Uomini e profeti” di Rai Radio 3, a cura di Marino Sinibaldi. Vorrei offrire alcuni spunti di riflessione e alcune suggestioni che mi sono state offerte, oltre che da questo bellissimo programma, dalla lettura di alcuni testi. Una scelta soggettiva, assolutamente discrezionale, che mi piace condividere. La scelta di tre libretti preziosi, due scritti da donne e uno scritto da donne e uomini, che però ha un nome femminile.

Il primo che ho scelto è un testo che tutti dovrebbero non solo leggere, ma soprattutto interiorizzare, “agire” e diffondere per il messaggio visionario che contiene: la Costituzione italiana, che da sempre considero la nostra Bibbia civile e che andrebbe letta come il progetto di società nuova consegnatoci dai Padri e dalle Madri Costituenti perché diventasse il faro della nostra convivenza. Una Costituzione amica. Le parole sono importanti e la Costituzione, nell’assicurare i diritti civili e sociali, usa verbi come “riconosce e garantisce”, “tutela”, “assicura”, “cura”, “promuove”: ne deriva un atteggiamento “materno”, di accudimento e sollecitudine, soprattutto verso le persone in condizione di debolezza: bambini/e, anziani/e, malati/e, diversamente abili, soggetti sprovvisti di mezzi, donne in gravidanza. Il linguaggio di uno Stato sociale, espressione ormai passata di moda e che chi ci governa fa fatica, o teme, persino a pronunciare, ma che invece rappresenta la più grande conquista del xx secolo, fondamenta della «civiltà possibile», come la chiamava Federico Caffè. Costituzione che, nell’articolo 2, mette al centro il valore della persona e nel 3 proclama la dignità sociale di ciascuna/o di noi, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

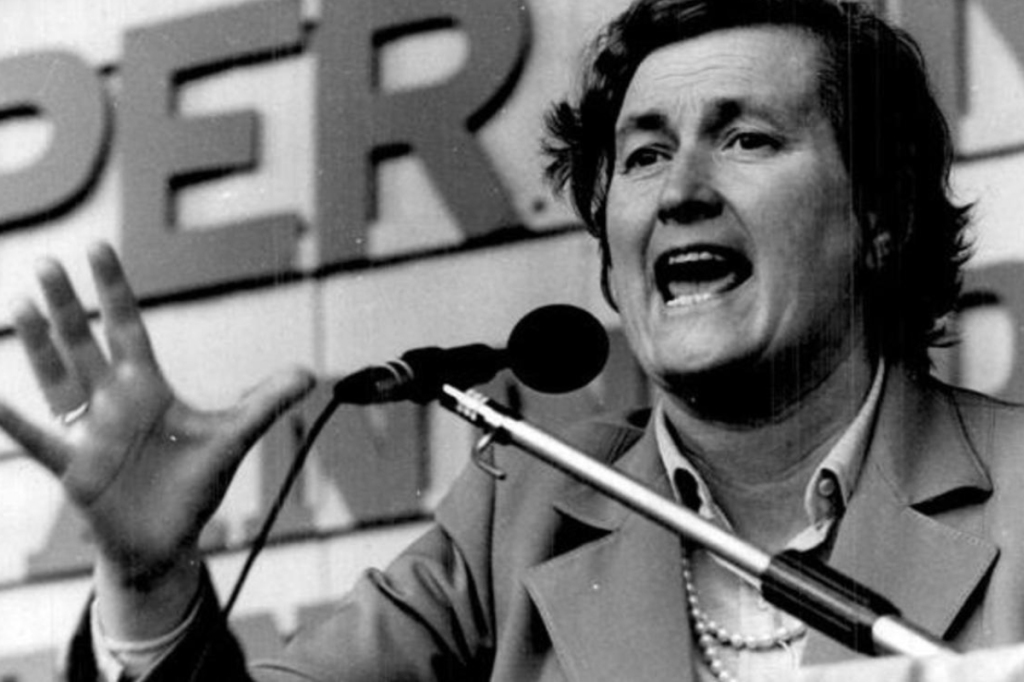

La Costituzione configura una società della cura, mite e inclusiva non solo agli articoli 2 e 3 ma anche all’articolo 11, in cui ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, mostrando con ciò di voler proteggere le persone e i popoli dalla crudeltà della guerra e di voler essere “operatrice di pace”. Mite e inclusiva lo è anche all’articolo 27, laddove parla di reinserimento sociale della persona condannata intesa sempre, senza cedimenti, come essere umano; all’articolo 9, recentemente riformato, in cui tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, la prima Costituzione a inserire nei suoi articoli il valore del paesaggio, a cui oggi si aggiungono lo sviluppo sostenibile e la considerazione degli interessi delle nuove generazioni; infine, e soprattutto, lo è con l’articolo 32 che riconosce la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività tutta. Questo è l’unico articolo della Costituzione in cui un diritto è definito fondamentale e non è un caso: senza la salute si muore e allora non è più il caso di parlare di altri diritti. Parlando dell’articolo 32 e del diritto alla salute non si può non ricordare colei che ne volle la piena attuazione costituzionale, Tina Anselmi, che conosceva molto bene la Costituzione, prima Ministra (del Lavoro) della storia repubblicana, e che in campo sanitario ha tracciato la strada per le donne e gli uomini italiani. Non solo, si è molto impegnata per attuare la parità tra uomini e donne perché una democrazia, se non è paritaria, non è democrazia.

Anselmi ha reso concreta la Costituzione quando era Ministra della Sanità, con la legge 833 del 23 dicembre 1978, il suo «regalo di Natale» al popolo italiano. La staffetta partigiana, nome di battaglia Gabriella, nel 1978 ha dato finalmente attuazione a uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, l’articolo 2, che afferma il valore della persona, ha garantito il diritto alla salute, cioè alla cura, a ogni cittadina e cittadino, non solo ai lavoratori o alle lavoratrici come era stato fino ad allora. Questo diritto è assicurato a tutte e tutti da «una quota di gettito della fiscalità generale» in nome del valore della solidarietà. Non è così in ogni parte del mondo, non così scontato, anche se forse stupirà qualcuno sapere che il primo Stato a rendere universale questo diritto, prima ancora della Gran Bretagna di Lord Beveridge, fu la Nuova Zelanda. La legge n.833 del 1978 era stata preceduta dall’istituzione del Ministero della sanità nel 1958 e dalla riforma ospedaliera del 1968, la cosiddetta legge Mariotti dal nome del ministro della sanità di allora, socialista. Con quella legge gli ospedali divennero i luoghi che conosciamo oggi: «non più enti caritatevoli in cui si va a morire, ma enti pubblici, centri nodali del sistema di cura nazionale, che forniscono assistenza gratuita a chiunque ne abbia bisogno», come ricorda la giornalista e divulgatrice scientifica Bencivelli in un podcast per Radio3.

Il nostro sistema sanitario, c’è ancora, nonostante l’opera di graduale demolizione fatta dalle varie riforme costituzionali e non, che in parte ne hanno svuotato la portata rivoluzionaria. Anselmi lo sapeva bene, a lei dobbiamo essere grate. Di lì a poco l’ideologia neoliberista si sarebbe affermata in tutto il mondo occidentale, affascinando non solo le destre ma anche i cosiddetti partiti progressisti, e lo smantellamento dello Stato sociale, di cui il Ssn era un pilastro, avrebbe avuto inizio.

Che nel nostro Paese la cura/salute è ancora considerata un diritto fondamentale ce lo ricordano Elisabetta D’Ambros e Massimo Cirri in un recente libro prezioso, Quello che serve, pubblicato da Manni editore. Nel capitolo intitolato Le radici del Servizio Sanitario Nazionale, che si presta a essere usato nelle lezioni di diritto ed educazione civica a commento dell’articolo 32, c’è un excursus molto interessante sui passi cruciali che hanno portato all’estensione del diritto alla cura e alla salute a tutti e tutte: da Bismarck, a Beveridge, passando per il primo Stato che lo ha assicurato, nel 1939, la Nuova Zelanda, grazie a un Primo Ministro di cui merita di essere conosciuta la storia: Michael Joseph Savage.

(Continua)

***

Articolo di Sara Marsico

Giornalista pubblicista, si definisce una escursionista con la e minuscola e una Camminatrice con la maiuscola. Eterna apprendente, le piace divulgare quello che sa. Docente per passione, da poco a riposo, scrive di donne, Costituzione, geopolitica e cammini.

per ora scriverei solo due parole : chiaro, affascinante. Ma fi conseguenza aggiungerei : istruttivo. Come di adduce a chi l’insegnante l’ha fatto per amore, passione, mettendo cuore e mente al cospetto, no, insieme ai agazzi e alle ragazze della classe . Questa è Scuola

"Mi piace""Mi piace"