Nel 1969, mentre gli uomini mettevano piede sulla Luna, le donne arrivavano su Marte. A essere precisi non si trattava del quarto pianeta del sistema solare, ma della zona sulla Terra più simile al Pianeta rosso: le “Dry Valleys” in Antartide.

I campioni di rocce che Lois Jones, esperta di geochimica della Ohio University, aveva studiato per la sua tesi di dottorato provenivano proprio dalle Valli secche, le “Dry Valleys” appunto. Jones aveva presentato più volte progetti di ricerca che prevedevano di andare a prendere campioni in posto. Erano sempre stati respinti. Non perché le ricerche che Lois proponeva non fossero valide dal punto di vista scientifico, ma perché la Marina degli Stati Uniti, che aveva il compito di trasportare gli scienziati e gestiva la base di McMurdo, non ammetteva donne. Punto. Così la scienziata era rimasta chiusa in un laboratorio ad Athens Ohio ad analizzare le rocce raccolte dai suoi colleghi maschi. Non si era arresa.

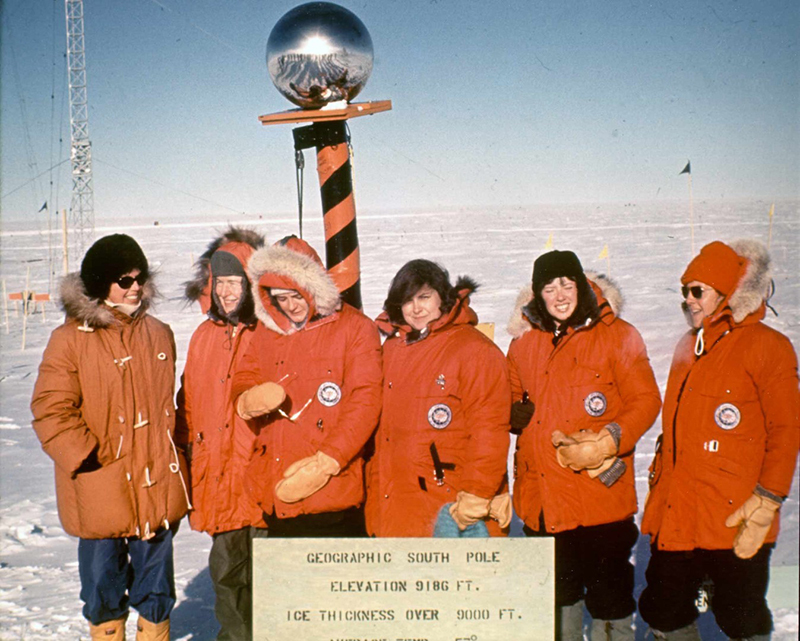

Finalmente nel 1969 la Marina tolse il bando, complice il clima di cambiamento della fine degli anni Sessanta e del direttore dell’Istituto di Studi Polari dell’università che aveva visto la possibilità di farsi pubblicità. Durante la campagna 1969-1970, sotto la guida di Lois Jones, la geologa Eileen McSaveney, la biologa Kay Lindsay, Terry Lee Tickhill, di soli diciannove anni laureata in chimica, la biologa neozelandese Pam Young e Jean Pearson, giornalista del Detroit Free Press, misero piede nella base di McMurdo nel settore sudorientale dell’Antartide.

Era la prima spedizione interamente femminile.

Le sei ricercatrici si accamparono in un rifugio in legno e lamiera, verde chiaro e dalla forma triangolare di una grande canadese, nella valle di Wright. Rimasero lì per quattro mesi a raccogliere campioni di roccia, suolo e delle acque ipersaline dei laghi.

Ma perché proprio le Dry Valleys?

Le Dry Valleys, situate lungo la costa della Terra Vittoria, a ovest dello stretto di McMurdo, sono una serie di valli desertiche, quasi completamente prive di neve e ghiaccio. Il che, visto il continente in cui si trovano, è una condizione rarissima. Le rocce sono graniti e gneiss e il terreno è ricoperto dalle morene, detriti sciolti lasciati dai ghiacciai. È uno dei luoghi più aridi della Terra.

Una leggenda narra che negli ultimi due milioni di anni queste valli non hanno visto precipitazioni, e anche se non è del tutto vero, rende l’idea di quanto aridi siano questi luoghi. Queste valli sono aride non solo per la scarsità delle precipitazioni, ma anche perché le montagne che le circondano sono tanto alte da impedire al ghiaccio della Calotta antartica orientale di raggiungere il Mare di Ross e sono spazzate dai venti catabatici, delle lievi brezze che si formano quando l’aria fredda e densa viene trascinata verso il basso dalla forza di gravità. Questi venti possono raggiungere la velocità di 320 km/h, riscaldandosi durante la discesa fanno evaporare tutta l’acqua, il ghiaccio e la neve. La temperatura media annua varia tra –15 °C e –30 °C, come in molte altre zone antartiche.

L’acqua è presente, anche se è di tipo particolare, vi troviamo l’Onyx, il fiume più lungo dell’Antartide, formato dalle acque di fusione dei ghiacciai interni e soprattutto alcuni laghi ad altissima concentrazione di sali, come il lago Vida e altri più o meno estesi, che non avendo sbocco verso il mare e ricambio d’acqua hanno una salinità in alcuni casi maggiore di quella del Mar Morto; il più salato di tutti è un piccolo lago: il Don Juan Pond.

È un luogo quasi del tutto inadatto alla vita, vi si trovano delle suggestive mummie di foca, animali che probabilmente hanno perso l’orientamento e si sono spinte all’interno invece che rimanere sulla costa. O forse si sono mosse alla ricerca di una sorta di cimitero delle foche. Difficile fare supposizioni. Unica eccezione i batteri endolitici fotosintetici che si accontentano dell’interno relativamente umido delle rocce e i batteri anaerobi, che hanno un metabolismo basato su ferro e zolfo.

Oltre all’estremo interesse per gli studi geologici e paleoclimatici, la presenza dei batteri rende queste zone uniche per simulare le condizioni dei pianeti extraterrestri, Marte su tutti. Per gli scienziati è il luogo “marziano” per eccellenza e gli astrobiologi cercano qui organismi batterici che è probabile incontrare in altri pianeti.

Quest’area desertica era e rimane un parco dei divertimenti per chi si occupi di geochimica come Lois. Jones le sue compagne studiavano gli isotopi, atomi di uno stesso elemento ma con peso atomico differente, ovvero un diverso numero di neutroni nel nucleo. Per le loro caratteristiche di riconoscibilità gli isotopi vengono utilizzati come traccianti, vere e proprie firme che permettono di riconoscere il percorso delle particelle. Se radioattivi nel tempo “decadono”, perdendo elettroni. Questi cambiamenti, che avvengono in un tempo misurabile, rendono gli isotopi degli “orologi” particolari, utilizzati per datare le rocce che li contengono. In particolare Jones studiava gli isotopi dello stronzio, che oltre al nome suggestivo, servivano a verificare le fonti di provenienza delle particelle di roccia erose e trasportate altrove e per datare le rocce stesse.

Jones e le colleghe erano consapevoli dell’importanza simbolica del loro team, per questo vollero raggiungere il Polo Sud, prime donne a compiere questa impresa. Decisero che se c’era stato un primo uomo a mettere piede sulla Luna, a calcare il Polo Sud non sarebbe stata una “prima” donna. Si presero tutte e sei a braccetto e scesero insieme dalla rampa di carico dell’aereo.

Terry Terrel, la più giovane del gruppo, in una recente intervista ha dichiarato che: «Volevamo sicuramente dimostrare qualcosa. Se avessimo sbagliato, sarebbero passati altri venti, trenta anni prima che le donne potessero andare di nuovo in Antartide».

Lois Jones è morta nel 2000, a lei è stata intitolata la “Jones Terrace”, parte della catena montuosa antartica Olympus.

Il 1969 fu un buon anno per le donne in Antartide, mentre le ragazze della Ohio University mettevano tutte insieme piede al Polo Sud, dall’altra parte dell’Antartide, quattro scienziate argentine sbarcavano per compiere i loro studi. Erano la biologa Irene Bernasconi, la batteriologa Maria Adela Caria, la biologa Elena Martinez Fontes e l’esperta di alghe Carmen Pujal. La storia narra che in assoluto la prima donna a mettere piede su questo remoto e gelido continente fu nel 1935 Karoline Mikkelsen, moglie di un capitano norvegese che aveva il compito di trovare nuove terre per la corona.

E le italiane?

La prima spedizione scientifica italiana avvenne nel 1968, sei uomini, tre scienziati del Cnr e tre alpinisti del Cai posero le premesse per le successive attività di ricerca. Il programma di ricerche antartiche prese il via solo quando fu costruita la base italiana a Baia Terranova, non lontano da McMurdo, nel 1985. Nella stagione 1986-87, finalmente, parteciparono alla spedizione due ricercatrici: Giulia Abbate, esperta in telecomunicazioni e Luana Testa, esperta in impatto ambientale.

Bisognerà però aspettare il 2007 per vedere la prima scienziata italiana, Chiara Montanari, alla guida di una spedizione antartica.

Adesso le donne sono più di un terzo della popolazione di questo luogo remoto e nessuno si meraviglia se guidano dei gruppi di ricerca. Molto è stato fatto e molto rimane da fare per l’eguaglianza in questo estremo sud del mondo.

In compenso, se così si può dire, la nave rompighiaccio da ricerca oceanica dell’Ogs (Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale) che svolge le sue crociere scientifiche in Antartide, ha il nome di “Laura Bassi”. Bassi, bolognese nata nel 1711 è stata la prima donna al mondo a insegnare all’università: pagata per farlo.

In copertina: raccolta di campioni di acqua. Photo Credit: Image 1367 Lois M. Jones Papers, SPEC.PA.56.0213, Byrd Polar and Climate Research Center Archival Program, Ohio State University.

***

Articolo di Sabina Di Franco

Geologa, lavora nell’Istituto di Scienze Polari del CNR, dove si occupa di organizzazione della conoscenza, strumenti per la terminologia ambientale e supporto alla ricerca in Antartide. Da giovane voleva fare la cartografa e disegnare il mondo, poi è andata in un altro modo. Per passione fa parte del Circolo di cultura e scrittura autobiografica “Clara Sereni”, a Garbatella.