Si è aperta in marzo a Pistoia, nel Palazzo Buontalenti, la mostra ’60 Pop Art Italia che si concluderà il 14 luglio prossimo. Curata da Walter Guadagnini, espone una settantina di opere che ricostruiscono la vicenda italiana della Pop Art attraverso i massimi esponenti, fra cui si segnalano le artiste Titina Maselli, Giosetta Fioroni, Laura Grisi, e naturalmente Rotella, Schifano, Baj, Tadini, Pistoletto, Ceroli e molti altri, anche meno noti e da riscoprire. L’esposizione è il frutto di numerosi, significativi prestiti da istituzioni pubbliche e private, fra cui collezioni e gallerie, come il Mart di Trento e Rovereto, la Galleria d’Arte Moderna di Palermo, i Musei Civici di Firenze, la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma, la Galleria Civica di Torino.

La mostra è realizzata da Fondazione Pistoia Musei e Fondazione Caript con il sostegno di Intesa Sanpaolo, e il patrocinio del Comune e della Regione Toscana.

Sulla locandina campeggia un ritratto di Marilyn, la diva per eccellenza del periodo, realizzato da Roberto Crippa nel 1964, «una dichiarazione della poetica che sta dietro questa mostra», spiega il curatore, che in passato si era occupato di una rassegna dedicata a Warhol a Palazzo Blu a Pisa. Sulla facciata del vicino Palazzo dei Vescovi, nella cornice della splendida piazza del Duomo, di sera si illumina una istallazione di Marco Lodola dal titolo The Beatles, mentre molte iniziative vengono organizzate per famiglie, gruppi, scolaresche di ogni età.

Il percorso nella bella sede, già Palazzo Sozzifanti, interessante esempio di architettura fiorentina di fine Cinquecento, si articola partendo dall’origine del fenomeno, ovvero Londra anni Cinquanta del XX secolo, per procedere nei vari centri urbani americani, come Los Angeles e New York, per arrivare quindi in Europa.

Anche in Italia sono le città a fare da fulcro di irradiazione e di conoscenza: Roma, Torino, Milano, Palermo, Venezia e pure Pistoia, come vedremo, a dimostrazione dei fili nazionali e internazionali che si legano fra loro e che rivelano talenti di grande spessore. Fu un momento di straordinaria vivacità culturale, sociale, artistica, un’epoca di mutamenti di costume e di abitudini in quel dopoguerra pieno di energie, di entusiasmo, di voglia di novità che sfociò nel boom economico. Nel 1960 si svolsero le Olimpiadi a Roma e Fellini girò La dolce vita, nel 1961 nacque il secondo canale Rai, l’anno successivo uscì il film Il sorpasso e morì Marilyn Monroe, ci fu anche la riforma della scuola media, che diventava unica, gratuita e obbligatoria, nel 1964 fu inaugurata ufficialmente l’Autostrada del Sole, intanto crescevano la produzione industriale e l’occupazione, aumentavano importazioni ed esportazioni.

Nel 1965 venne allestita a Torino la prima mostra dedicata a Warhol in Italia e nel 1966 un saggio di Cesare Vivaldi, sulla rivista Collage, pose all’attenzione di pubblico e critica la “Scuola di Pistoia”.

D’altra parte la Pop Art nasceva con l’intento di essere “popolare“, accessibile, in quanto riproducibile, all’interno della società dei consumi e della rivoluzione in atto nei mezzi di comunicazione di massa, spesso diventando occhio critico, lente di ingrandimento, perfino provocazione, come dimostrò la 32° edizione della Biennale di Venezia del ’64 ritenuta da più parti “scandalosa”. La presenza di lavori di Johns, Oldenburg, Dine, Rauschenberg fu giudicata come minimo inopportuna in una sede tanto prestigiosa. Ma fra le critiche fu proprio Rauschenberg a essere premiato.

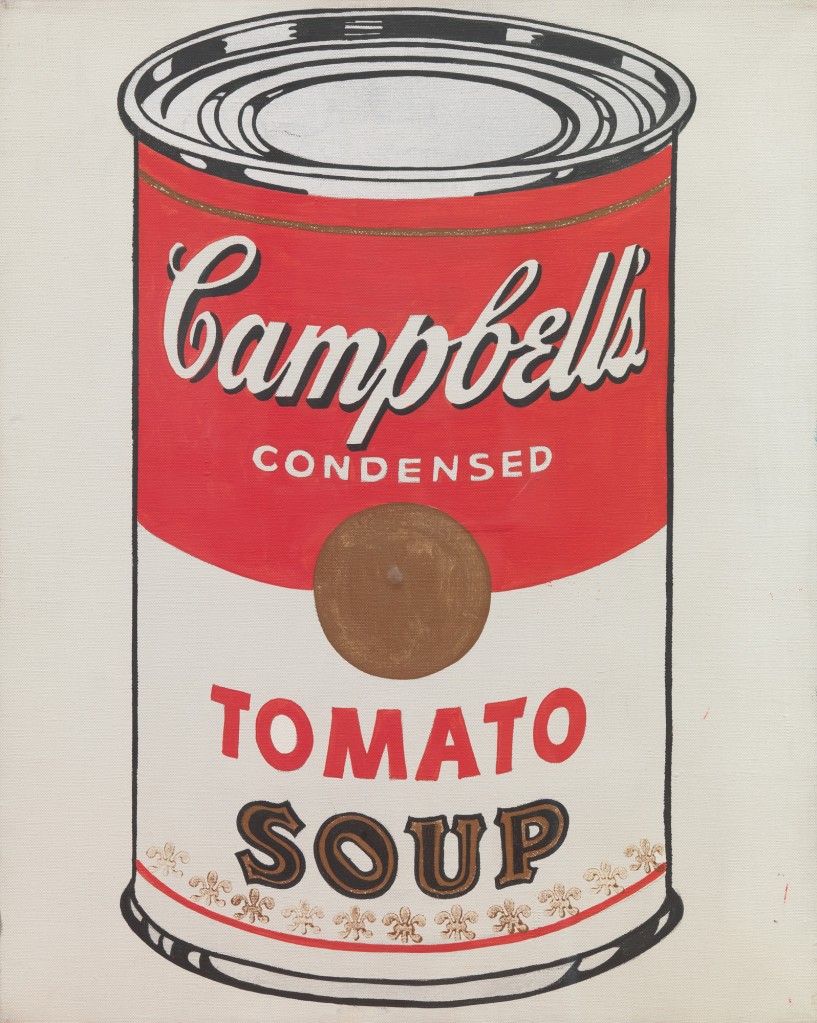

Si trattava infatti di aprirsi al mondo artistico internazionale ma anche di aprire gli occhi alla realtà, quella realtà che ― afferma Guadagnini ― sta «fuori dalle finestre dello studio» ed è rappresentata dai cartelloni pubblicitari, dalle automobili, dagli edifici ultramoderni, dai fumetti, dai cartoni animati, dalle confezioni dei cibi, dagli elettrodomestici, dalla televisione, dal cinema.

Come non pensare alla famosa Zuppa Campbell o al ritratto in serie di Marilyn?

Cambiavano anche i materiali: non più pennelli, colori a olio, tele, ma piuttosto acrilici, fotografie, serigrafie, collage, tavole di compensato, resine sintetiche, stoffa, legno, luci al neon, con rielaborazioni all’infinito dei soggetti; si utilizzarono inoltre forme d’arte coinvolgenti alla maniera dadaista o futurista, come happening o performance di fronte al pubblico, e nacquero film sperimentali, come quelli realizzati e prodotti da Warhol fra 1963 e 1970. Il successo di artisti e opere tanto provocatorie fu garantito da galleriste/i illuminati, riviste, critici, ma pure da acquirenti e mecenati che intravidero, dietro la lucida patina delle creazioni, il lampo della genialità.

Perché una iniziativa del genere a Pistoia?

Perché qui, caso unico per una città di provincia, nacque una “scuola pistoiese” con esponenti di spicco come Roberto Barni (1939), Umberto Buscioni (1931-2019), Gianni Ruffi (1938), Adolfo Natalini (1941-2020) che svilupparono un proprio linguaggio, pur mantenendo vivo il legame con gli altri centri artistici italiani.

«Tra le opere in mostra, merita una menzione il polittico in quattro parti Piccole storie domenicali (Rifornimento; Con i fiori; Sul prato; In bicicletta) (1965-66) realizzato da Roberto Barni, una sorta di pala d’altare pagana che celebra, attraverso scene dai colori vividi, la moderna società del boom economico», così scrive Carolina Ciuti in un bell’articolo, e ben documentato, sul sito Exibart (marzo 2024).

Significativa la presenza nell’esposizione di opere di artiste assai quotate e note, legate alla cosiddetta “Scuola di piazza del Popolo”: Giosetta Fioroni, Titina Maselli e Laura Grisi, ognuna delle quali meriterebbe un approfondimento.

Fioroni, figlia di uno scultore e di una marionettista, è nata a Roma il 24 dicembre 1932, ha studiato all’Accademia e nella brillante carriera ha avuto predilezione per svariate tecniche e materiali, fra cui il suo tipico “argento” che in realtà è il colore alluminio, utilizzato per tanti ritratti femminili.

Nella sua visione, pur all’interno della Pop Art, ama inserire elementi fiabeschi, richiami all’infanzia, curiosi folletti, non per nulla in molte occasioni ha prestato la sua inventiva a illustrazioni di libri, fra cui alcuni del compagno Goffredo Parise, e altri di Raffaele La Capria i cui titoli dicono tutto: Colapesce e Guappo e altri animali.

Maselli, romana, era nata nel 1924, quindi per lei è la celebrazione del centenario, e morta nel 2005; proveniente da una famiglia vivace culturalmente e stimolante, sorella del celebre regista Citto (Francesco), è stata attiva in vari àmbiti, come la scenografia teatrale e la recitazione, oltre alla pittura, il cui debutto risale al 1948. Dopo un importante soggiorno americano, seguito da viaggi a Parigi e in Austria, si avvicinò alla Pop Art, passando attraverso il recupero del dinamismo futurista. Ha partecipato più volte alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma; mostre con i suoi lavori sono state allestite in varie città europee (Parigi, Lisbona, Strasburgo…) e italiane, in sedi prestigiose. Qui in mostra compaiono Acqua minerale (1963) e un grande, affascinante ritratto: Greta Garbo, del 1964.

Foto di Laura Candiani

Foto di Laura Candiani

Grisi nacque a Rodi nel 1939 e morì a Roma nel 2017; dopo gli studi in Italia e a Parigi, ebbe un rapido successo e cominciò a esporre pannelli trasparenti e luminosi che creavano uno scambio sensoriale con il pubblico, alla celebre galleria di Leo Castelli a New York. Il matrimonio con il regista, fotografo, viaggiatore Folco Quilici la portò ovunque nel mondo, avvicinandola a tante forme d’arte e di cultura, in ogni continente, anche nelle località più remote e inviolate, da cui trasse ispirazioni per evidenziare il rapporto immersivo nella natura. È stata una pioniera della videoarte e i suoi lavori degli anni Sessanta-inizi Settanta sono stati acquisiti dalla Galleria Civica d’arte moderna e contemporanea di Torino. Ha esposto nelle sedi più importanti in Italia, negli Usa, in Brasile, e oggi sue opere fanno parte delle collezioni permanenti in vari musei, fra cui quelli di New York e di Roma. In mostra troviamo l’immagine di una automobile da corsa, dai tratti volutamente sfocati, ripetuta tre volte con varianti, opera del 1967.

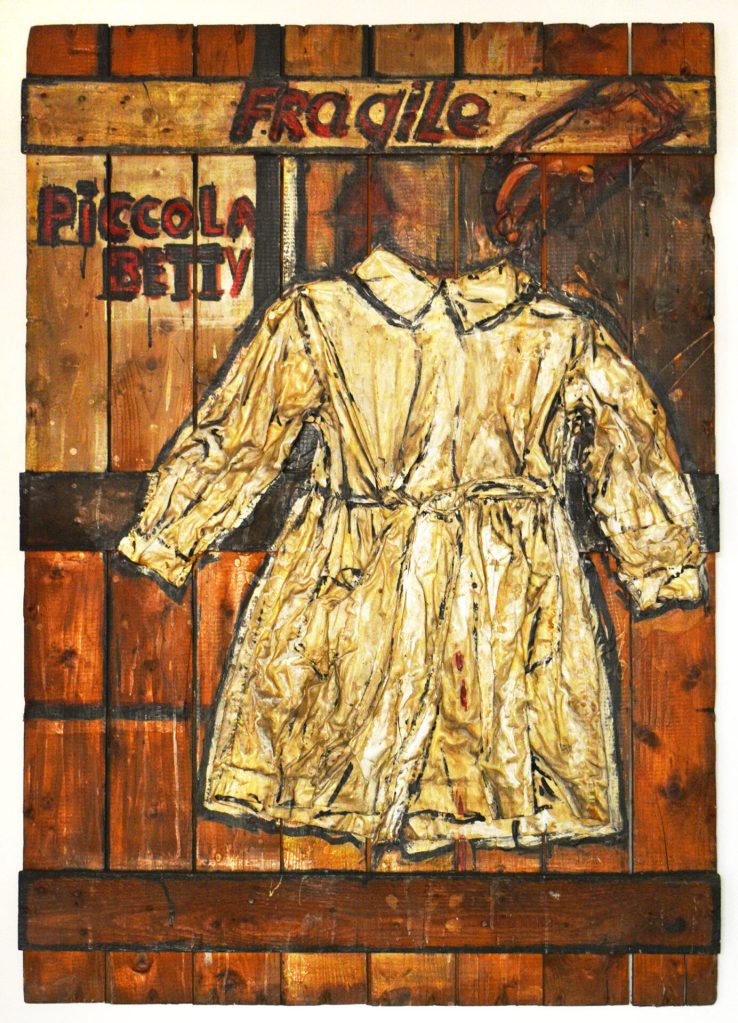

Anche Marisa Busanel merita di essere citata: nata a Venezia nel 1933 e morta a Roma nel 1990, su di lei mancano notizie diffuse, un po’ come su altre sue contemporanee (fra cui Bice Lazzari e Fiamma Vigo, pittrici interessanti e brillanti galleriste). Si sa che era la compagna dello scultore Leoncillo, più vecchio di 18 anni, con cui ebbe un rapporto burrascoso; era molto bella, ma solitaria e poco socievole, al punto che si racconta abbia rifiutato le attenzioni di Marlon Brando ed evitasse party e ricevimenti. Estrosa senz’altro, amante dell'”arte povera” usava stoffe strappate, incollate su tavole, spesso color rosso sangue; nonostante l’indubbia creatività e la sensibilità tutta femminile fu tenuta ai margini dal maschilismo imperante fra i più noti galleristi romani. Ma qui finalmente possiamo renderle parziale giustizia e ammirare l’inquietante Piccola Betty, realizzato con stoffa in rilievo (1965).

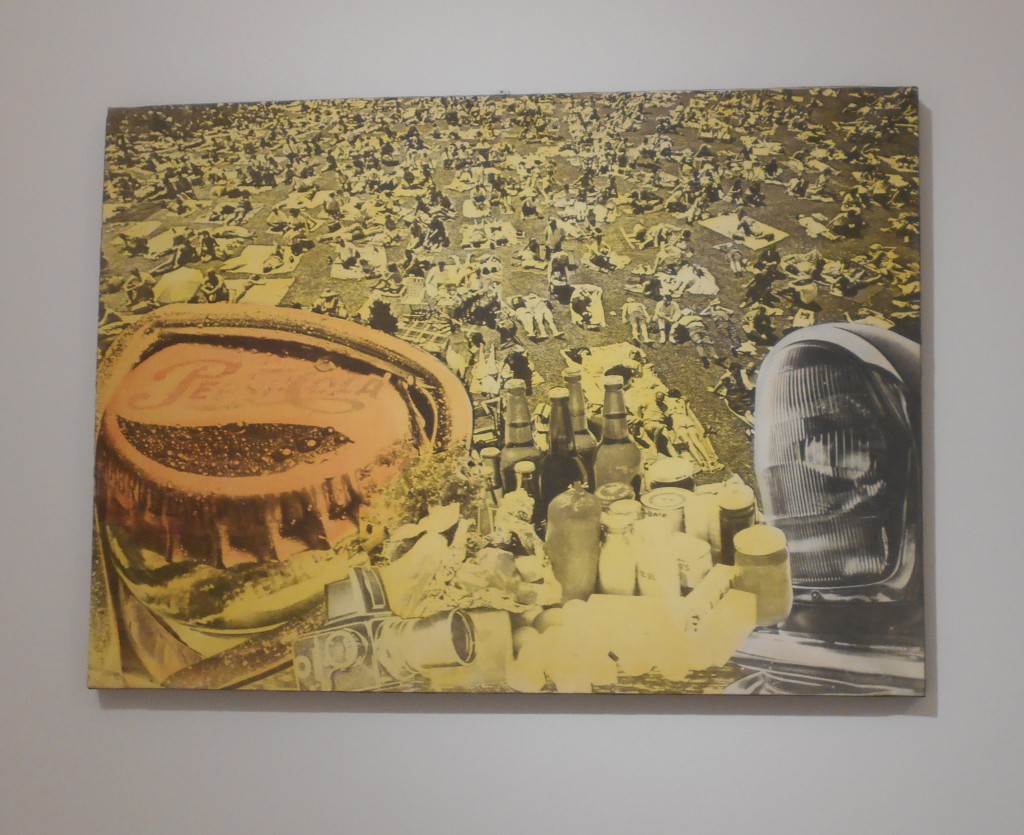

L’altra artista presente a Pistoia, Anna Comba, era legata all’ambiente torinese e qui viene esposto un suo collage tratto da pagine di rotocalchi: Week end (1966).

Si tratta di un’artista caduta nell’oblio, morta nel 2010, a cui ha reso onore una

rassegna di 25 opere curata da Olga Gambari nella sua città nel 2023, frutto di un lungo lavoro di ricerca.

Tra i temi a lei cari quello erotico, per cui amava decostruire l’immaginario sulle donne, mescolandolo con le fantasie sul corpo maschile, utilizzando spesso la tecnica del collage.

Fondo a specchio.

Foto con autrice dello scatto Laura Candiani

Il percorso espositivo, articolato in numerose sale seguendo la traccia delle città, ma anche dei

materiali e delle tematiche, si conclude alla fine

degli anni Sessanta, con le bandiere rosse

della contestazione e la morte di Che Guevara;

i tempi stanno cambiando e l’arte segue

la sua evoluzione.

Nell’ultimo ambiente una grande parete è ricoperta di carta da parati disegnata da Warhol, con l’ossessivo ripetersi di teste di mucca, intitolata Cow; al centro campeggia un suo dipinto floreale che segna il passaggio a una nuova stagione.

A margine del bell’evento appena descritto, è d’obbligo segnalare, trovandosi a Pistoia, l’opportunità di visitare con biglietti cumulativi il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi (di cui abbiamo parlato diffusamente su Vv n. 246 citando il meraviglioso “arazzo Millefiori”), il Museo di San Salvatore, le Collezioni del Novecento a Palazzo de’ Rossi e il Museo del Novecento e del Contemporaneo a Palazzo Fabroni. La città ha sempre molto da offrire a visitatori e visitatrici amanti del bello e delle arti.

***

Articolo di Laura Candiani

Ex insegnante di Materie letterarie, dal 2012 collabora con Toponomastica femminile di cui è referente per la provincia di Pistoia. Scrive articoli e biografie, cura mostre e pubblicazioni, interviene in convegni. È fra le autrici del volume Le Mille. I primati delle donne. Ha scritto due guide al femminile dedicate al suo territorio: una sul capoluogo, l’altra intitolata La Valdinievole. Tracce, storie e percorsi di donne.