Nelle dinamiche economiche del passato i ruoli femminili appaiono marginali. Prive di diritti, senza capacità giuridiche, subordinate a padri, mariti e fratelli le donne si sono dovute accontentare di una economia cosiddetta “informale”, in cui gli spazi a disposizione risentivano della poca autonomia e della limitata possibilità di azione. La loro parola contava meno di quella degli uomini e la parola negli affari, si sa, ha sempre contato molto. Nonostante difficoltà, proibizioni e limitazioni, le donne sono però riuscite a lasciare le loro tracce nelle pieghe e negli interstizi della storia economica, non in maniera costante ma indubbiamente interessante, non fosse altro per l’improba fatica compiuta per andare avanti nonostante i divieti e gli ostacoli.

Ricostruirne la storia e le vicende non è facile: carenti in molti casi le fonti, fragili le indicazioni storiografiche, recenti e tutti da approfondire gli studi specifici. Ma se ci si affida ad alcune ricerche, le informazioni interessanti vengono fuori. Come il caso delle donne romane che cercarono di far fruttare i loro capitali con l’acquisto di immobili o di bestiame, come si è visto per le attività economiche di Giulia Farnese, e prima di lei di sua madre Giovannella Caetani, nel numero 234 di Vitamine vaganti (https://vitaminevaganti.com/2023/09/02/giulia-farnese-abile-donna-daffari/).

Quando si parla di patrimoni si fa riferimento a beni ereditati o alle doti nuziali, che rientravano in possesso delle donne raggiunta la condizione vedovile. Per gli investimenti nel campo immobiliare a Roma ebbe molto successo il settore alberghiero, che poteva garantire rendimenti apprezzabili. Nella città dei papi del XV secolo vi fu un incremento delle attività commerciali e ricettive, sorsero rapidamente taverne, osterie e locande e a gestirle furono in più di un caso le donne.

L’esempio più famoso è quello di Vannozza Cattanei, la madre dei figli del cardinale Rodrigo Borgia divenuto papa Alessandro VI nel 1492, che investì risorse considerevoli nell’acquisto di edifici destinati all’attività alberghiera.

L’esercizio più conosciuto era la locanda della Vacca, a Campo de’ Fiori, che secondo testimonianze e stime del tempo portò rendite annuali di 400 ducati; ma Vannozza fu proprietaria anche della vicina locanda della Fontana e di quella del Leone o dell’Angelo nel quartiere di Borgo, aldilà del Tevere. Faceva affari anche con le ristrutturazioni prendendo in locazione ambienti non in buone condizioni, come nel caso dell’osteria del Leone Grande, dalle parti di Tor di Nona, e provvedendo ai lavori di sistemazione a sue spese; in questo modo si garantiva un canone di affitto basso e, una volta ristrutturati gli spazi, poteva subaffittare l’esercizio a una cifra anche 5 volte più elevata rispetto all’affitto versato. Qualche fonte poi afferma che, con gli introiti delle sue attività alberghiere e ricettive, Vannozza prestasse soldi guadagnando con gli interessi richiesti. Non tutte le donne possedevano beni cospicui o doti generose, ma tutte possedevano vesti e gioielli, più o meno di valore.

Sempre guardando alla storia romana dei secoli passati uno studio di Anna Esposito, dal titolo Perle e coralli: credito e investimenti delle donne a Roma (XV-inizio XVI secolo), evidenzia come i capi di abbigliamento, soprattutto quelli da cerimonia o da lutto, e i gioielli costituissero mezzi o per garantirsi l’accesso al prestito, evidentemente necessario, oppure per incrementare redditi e patrimoni già esistenti, una vera e propria «riserva di ricchezza» che permetteva di guardare all’abbigliamento come a una risorsa economica. Scrive Anna Esposito che negli scrigni delle donne dei ceti medio-alti non mancarono mai le perle, insieme a pietre preziose: si trattava di fili di perle (filze), di pendenti (appennaglia) o di maccagni (drappi per il capo realizzati o decorati con perle, che costituivano un tratto caratteristico dell’abbigliamento femminile romano).

Nel caso in cui una famiglia si fosse trovata in condizioni particolari, come per esempio i festeggiamenti per le nozze o un periodo di lutto, avrebbe potuto dimostrare il proprio rango e prestigio noleggiando per la moglie, per la figlia o la nuora, gioielli o vesti di valore, capaci di garantire un’adeguata figura in società, senza aver timore di assottigliare il patrimonio familiare a causa degli acquisti; alla proprietaria dei vestiti o dei monili, o alla sua famiglia, era assicurata un’entrata economica adeguata. Lo scrigno delle donne di ceti più popolari, invece, non conteneva perle ma più semplici gioielli in corallo o argento, ma il genere di attività finanziaria era il medesimo, pur con guadagni minori.

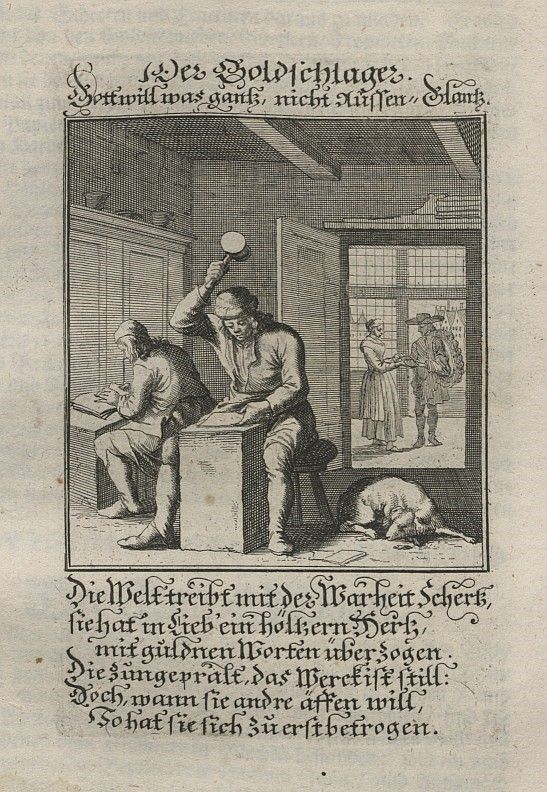

Questo a Roma. E altrove? Il quadro è variegato, realtà meno dinamiche hanno convissuto con mondi economici più effervescenti, nei quali anche le donne sembravano facilitate nei movimenti e nelle azioni, pur rimanendo invariato il fatto che la percentuale degli investimenti e dei guadagni femminili era ovunque molto inferiore a quella maschile. A Venezia nel Trecento e Quattrocento, ma anche a Genova nei secoli precedenti, si muovevano sul mercato locale le mercantesse che agivano nel campo dell’arte del battiloro. Il battiloro era un artigiano che, a forza di colpi assestati con pesanti martelli (tra i tre e gli otto chili), riduceva un quadratino d’oro (o d’argento) in sottilissime foglie. A Venezia lavoravano nella zona di Rialto, sotto la supervisione di controllori di Stato chiamati Soprastanti all’arte dell’oro, ed erano alla base di un fiorente mercato. Se ne occupavano i mercanti pubblici ma pure le mercantesse pubbliche, anche se il termine femminile non compare negli statuti dell’epoca, a dimostrazione che la loro condizione non era prevista ufficialmente ma di fatto esisteva. Le mercantesse erano presenti soprattutto nella seconda fase dei traffici, quando la foglia d’oro doveva essere trasformata in filato d’oro (ma anche d’argento). Potevano comprare, vendere e pure, in caso di problemi, ricorrere in giudizio; nel caso di condizione vedovile potevano esserci maggiori margini di azione autonoma, mentre per svolgere le proprie attività le donne sposate dovevano avere il consenso del marito.

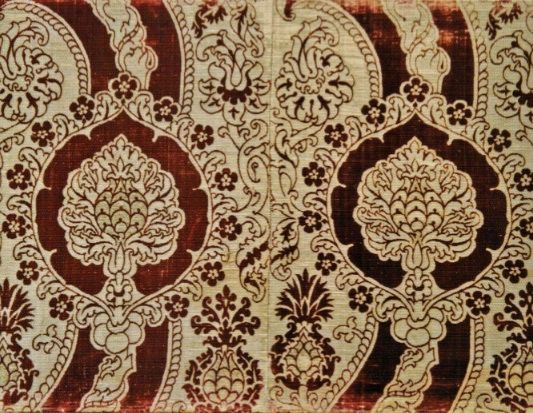

Le mercantesse avevano soprattutto il compito di creare, partendo dalla foglia, fili d’argento e d’oro da utilizzare poi per confezionare stoffe di pregio o per impreziosire con ricami vesti, borse, mantelli, fazzoletti, tessuti per l’arredo; potevano gestire l’intera filiera, dall’acquisto della foglia d’oro, alla trasformazione in filato e alla commercializzazione dei tessuti, oppure la sola fase di produzione dei filati dirigendo, probabilmente all’interno della dimora, gruppi di filatrici esperte. Era un commercio fiorente che alimentava non solo l’economia locale ma anche, attraverso l’esportazione, traffici a più ampio raggio. Nonostante le mercantesse non comparissero negli statuti dell’epoca e, quindi, non fossero riconosciute ufficialmente dalla Serenissima, erano comunque obbligate a registrarsi, come i colleghi uomini, all’Ufficio della foglia d’oro e versare una somma annua per esercitare l’attività. Per evitare che ci fossero appropriazioni indebite dei preziosi filati, sia i mercanti che le mercantesse dovevano tenere degli appositi registri autenticati nei quali prendere nota del peso delle foglie da trasformare in filati. La presenza di registri compilati dimostra che i mercanti e le mercantesse sapevano leggere, scrivere e far di conto; tutti/e dovevano lasciare in deposito alle autorità di governo della città una somma in denaro, a garanzia della propria attività lavorativa, e ricevevano un marchio per rendere possibile la riconoscibilità dei prodotti realizzati.

La ricerca della storica Paula Clarke, Le mercantesse di Venezia nei secoli XIV e XV, mette in luce non solo numerosi esempi di donne impegnate nel settore dell’arte del battiloro, ma in alcuni casi evidenzia come questa attività economica poteva durare tutta una vita ed essere trasmessa alle generazioni successive. Non era però così facile, come dimostrano le vicende di Pasqua Zantani, una donna di buone e solide origini, che utilizzava il cognome della propria famiglia natale e non quello del marito, un mercante originario della costa dalmata divenuto cittadino della Serenissima. Nella produzione dei filati Pasqua era del tutto indipendente dal coniuge che, evidentemente, le aveva dato il permesso di svolgere questa attività. Probabilmente seguiva l’intera filiera della produzione.

Era padrona di una bottega in cui lavoravano uomini, tra i quali un battiloro capace di realizzare le sottilissime foglie, e le filatrici; l’acquisto dei metalli preziosi, provenienti spesso dai mercati dell’Europa centrale, la metteva in contatto con persone straniere, come Henrico Encuria di Norimberga, alle quali doveva pagare cifre anche considerevoli. Pasqua teneva i registri contabili, sapeva redigere i contratti per richiedere prestiti e quelli di “colleganza”, per stipulare cioè accordi associativi tra chi procurava il capitale e chi forniva il lavoro per l’impresa commerciale. Aveva rapporti coi mercanti di metalli preziosi, coi banchieri, con altre/i commercianti, con tutta la manodopera e anche con le persone che, in cerca di guadagni, chiedevano di investire somme di denaro nella sua attività.

Il punto più debole dell’impresa di Pasqua era proprio l’ottenimento dei finanziamenti perché, probabilmente, la sua dote era controllata dal marito, che non partecipò mai all’attività commerciale della moglie. Chiedere prestiti e sovvenzionamenti aveva un costo negli interessi da restituire e questo significava vedere ridotti i guadagni. Bastava qualche ritardo o impedimento nel mercato e l’abile mercantessa poteva trovarsi in difficoltà. Dai documenti studiati da Paula Clarke viene fuori che il 1415 fu per Pasqua un annus horribilis, quando fu portata più volte di fronte ai Giudici di petizion dai creditori; ma ancora di peggio accadde due anni dopo, quando questi, evidentemente non riuscendo a riavere il loro denaro, formarono un’associazione per agire contro di lei, ora non più imprenditrice ma debitrice. Nonostante crisi e difficoltà, quindici anni dopo Pasqua Zantani era però ancora attiva nei commerci delle foglie e dei filati d’oro.

La sua storia, come quella di tutte le altre, racconta il volto positivo e quello negativo della storia delle donne. Da un lato carenza di tutele, spazi di azione limitati, difficoltà di accesso al credito, mancanza di risorse proprie, dall’altro la possibilità comunque di muoversi all’interno della società, di uscire dai confini domestici, di partecipare e contribuire alla crescita economica e sociale della propria famiglia e della comunità.

***

Articolo di Barbara Belotti

Dopo aver insegnato per oltre trent’anni Storia dell’arte nella scuola superiore, si occupa ora di storia, cultura e didattica di genere e scrive sui temi della toponomastica femminile per diverse testate e pubblicazioni. Fa parte del Comitato scientifico della Rete per la parità e della Commissione Consultiva Toponomastica del Comune di Roma.