Palazzo Vidoni si affaccia su corso Vittorio Emanuele II in pieno centro di Roma. Ha una storia lunghissima e celebrata che risale al XVI secolo, quando fu realizzato inglobando proprietà diverse della famiglia Caffarelli; passato in seguito al cardinale Vidoni, che lo ingrandì e gli diede il nome, nonostante le modifiche e gli ampliamenti è considerato una preziosa testimonianza dell’architettura rinascimentale romana.

L’elegante e monumentale struttura l’ha reso un edificio di rappresentanza di alto livello, tanto da diventare ambasciata di Germania negli anni Venti del XX secolo e in seguito, ribattezzato Palazzo del Littorio, sede amministrativa del partito fascista; requisito dalle truppe alleate per farne il comando francese, è poi tornato allo Stato italiano che l’ha riservato per gli uffici ministeriali, ultimi quelli del Dipartimento della Funzione pubblica. Nel tempo hanno varcato il portone di palazzo Vidoni, la cui forma attuale risale all’Ottocento, diverse e prestigiose figure storiche tra cui l’imperatore Carlo V e la regina di Spagna Cristina di Borbone. In mezzo a tutte queste aristocratiche vicende, ne esiste una meno blasonata e nota che riguarda una donna libera e lungimirante che ha scritto alcune pagine importanti dell’educazione infantile: Adele Costa Gnocchi. La targa immaginaria è dedicata a lei, alle sue intuizioni, al suo lavoro e all’impegno nel comprendere e riconoscere come “persone” le bambine e i bambini da zero a tre anni.

Non ho conosciuto Adele Costa Gnocchi, ma ero ancora piccola quando ho cominciato a sentire parlare di lei, della “signorina” Costa Gnocchi o “la” Costa Gnocchi, come la chiamavano le sue allieve divenute in seguito sue collaboratrici. In quel termine e in quell’articolo c’erano rispetto e considerazione, forse anche un po’ di soggezione, quella che, negli anni Cinquanta del secolo scorso, ancora si provava nei confronti di un’insegnante.

Adele Costa Gnocchi, nata nel 1883 in quel gioiello della terra umbra che è Montefalco, conobbe Maria Montessori nel 1909 a Città di Castello durante un corso di studio, rimanendo colpita dalle sue novità educative. Cominciò la carriera insegnando pedagogia nell’Istituto delle Suore Dorotee di via di Ripetta a Roma, incarico mantenuto fino agli anni Quaranta; avviò contemporaneamente un progetto educativo montessoriano, una Casa dei Bambini soprannominata “La Scuoletta”, ospitata in alcuni ambienti di palazzo Taverna a pochi passi dalla Chiesa Nuova. “La Scuoletta”, frequentata da bambine e bambini dai tre ai sei anni cui si aggiunse dal ’39 al ’43 una classe elementare, fu una specie di “bolla” scolastica, «un focarello acceso sotto la cenere» come amava definirla Costa Gnocchi, che riuscì a sopravvivere in forma semi clandestina anche dopo l’ordine del fascismo di chiudere tutti gli insegnamenti montessoriani.

Adele Costa Gnocchi non fu solo un’allieva di Maria Montessori quanto in primo luogo una discepola, in grado di assorbirne le idee e di diffonderle a sua volta, soprattutto quando decise di trasformare concretamente la concezione dell’infanzia intervenendo nella preparazione di personale femminile esperto nella cura di bambine e bambini da zero a tre anni. Fondò nel 1947, in accordo con la sua maestra, la Scuola Assistenti all’Infanzia Montessoriane (AIM) perché erano i neonati e le neonate a starle particolarmente a cuore.

L’intuizione di Costa Gnocchi fu molto importante: le piccole e i piccoli, al momento di venire al mondo, erano già persone con un vissuto, un “passato” di nove mesi trascorso nel grembo materno, capaci a modo loro di esprimere necessità e bisogni. Fino a quel momento non erano stati considerati secondo questa prospettiva, piuttosto il mondo adulto cercava di imporre ritmi e soluzioni universali e immodificabili, senza sforzarsi di osservare, conoscere e comprendere il loro modo di esprimersi.

La nuova istituzione scolastica non si limitò all’addestramento ai soli aspetti igienico-sanitari della puericultura, ma promosse la conoscenza psicopedagogica fin dal momento della nascita. I corsi prevedevano per le iscritte tirocini anche di molti mesi nei reparti ospedalieri di maternità, nel brefotrofio di Roma, presso le famiglie che ne facevano richiesta; alle azioni sul campo si affiancavano lezioni teoriche svolte, a partire dal 1949, negli ambienti messi a disposizione al piano terra di Palazzo Vidoni. I corsi erano tenuti da medici/che, pediatre/i, ostetriche, e anche Adele Costa Gnocchi insegnava, con un suo modo tutto particolare: «Era un personaggio non comune ‒ ricordano alcune sue allieve nel numero speciale di Il quaderno Montessori uscito nel 1999 ‒ Solo nel tempo si capiva che anche quando quel suo viso era così serio, bastavano una parola, una frase concisa, un piccolo lampo negli occhi per cogliere la sua approvazione a quello che si stava facendo». Lo «stile costagnocchesco», come fu definito, era composto di sobrietà ed essenzialità: con eloquio “spartano”, cercava di stimolare verbalmente le allieve «a riflettere, a dubitare, a confrontare il visto con l’immaginato, l’esperienza con il pregiudizio».

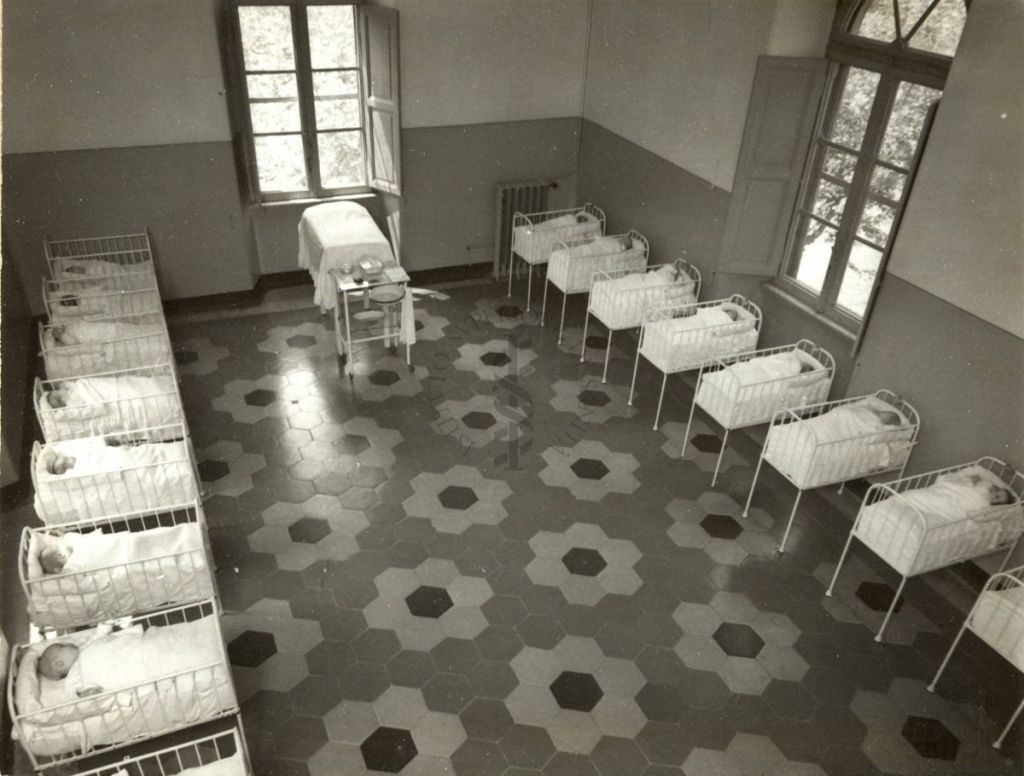

Le testimonianze parlano di lezioni tenute in modo non proprio tradizionale, seguendo pochi appunti scritti come promemoria, con dispense per le varie materie (Anatomia, Igiene, Pediatria, Ostetricia): «[…] la signorina Costa Gnocchi, lavorando a braccio, partiva da un argomento e andava a finire in un altro» ma cercava attraverso una parola, una frase di coinvolgere le ragazze; «[…] non volava una mosca fin dall’inizio […] Piano piano però queste parole, queste frasi, a effetto, una novità assoluta per tutte noi, sono passate, dentro vi si sentiva come una parola messianica». Grande è stato l’impegno di Adele Costa Gnocchi anche nelle strutture ospedaliere e nel brefotrofio nei pressi di Villa Sciarra a Roma, dove le bambine e i bambini, considerati illegittimi o senza la famiglia, vivevano un’esistenza senza affetto, senza stimoli verbali e motori, senza rapporti con il mondo esterno, ben nutriti e curati ma spesso sofferenti per le piaghe da decubito dovute alla lunga permanenza a letto.

Nel 1957 riuscì ad aprire all’interno del brefotrofio un reparto per una ventina di bambine e bambini e le novità furono moltissime, a partire dall’arredo che prevedeva lettini bassi e senza sponde, tavolini e sedioline anch’esse basse per migliorare la loro autonomia di movimento; piccoli lavandini ad altezza bambini/e, spazi riservati al gioco e alle attività montessoriane.

In breve tempo lo sviluppo e le capacità di relazione di quelle creature migliorarono notevolmente. Le annotazioni quotidiane delle assistenti cominciarono a registrare i cambiamenti: non più piccoli esseri apatici, isolati, anaffettivi, bensì vivaci bambine e bambini pronti a interagire con il mondo, capaci di provare emozioni, di slanci di tenerezza. Come diceva Montessori «educazione alla nascita come aiuto alla vita».

Già dal 1957 Adele Costa Gnocchi aveva pensato a un centro dedicato in primo luogo alla nascita, organismo che funzionò in modo non strutturato fino al 1960, quando fu inaugurato ufficialmente il Centro Nascita Montessori, ospitato negli stessi locali della Scuola al piano terra di Palazzo Vidoni e la cui organizzazione e direzione fu affidata a una sua allieva particolarmente capace e intraprendente, Elena Gianini Belotti.

negli anni Settanta

Il Centro si propose come un modello d’avanguardia, attento alle modalità del parto, ai metodi per eliminarne le fasi concitate e i risvolti violenti, ai percorsi innovativi per rispettare la sensibilità di neonate e neonati e tenere nella giusta considerazione il loro graduale adattamento al mondo esterno. Quei nove mesi dentro il corpo materno non dovevano andare dispersi, anzi era necessario coinvolgere le donne per prepararle efficacemente e aiutarle in quella fase complessa della loro vita. Si volle dare loro una maggiore e più serena consapevolezza di quanto stavano affrontando, cominciando a far emergere l’aspetto psicologico della maternità, ponendo la giusta attenzione alle insicurezze e alle ansie provate dalle madri nel profondo dell’animo, il più delle volte taciute nel timore di essere giudicate negativamente. Cominciarono così a essere scritte nuove pagine del rapporto genitori-figlie/i, con i padri ‒ altro aspetto innovatore ‒ presto chiamati a partecipare.

***

Articolo di Barbara Belotti

Dopo aver insegnato per oltre trent’anni Storia dell’arte nella scuola superiore, si occupa ora di storia, cultura e didattica di genere e scrive sui temi della toponomastica femminile per diverse testate e pubblicazioni. Fa parte del Comitato scientifico della Rete per la parità e della Commissione Consultiva Toponomastica del Comune di Roma.