Le Baccanti, la tragedia che Euripide compose tra il 407 e il 406, quando, ormai vecchissimo, viveva presso la corte macedone, fu rappresentata un paio d’anni più tardi, dopo la sua morte, a cura del figlio o del nipote, insieme all’Ifigenia in Aulide e a un’altra che non ci è rimasta.

Dell’Ifigenia ho già raccontato su questa rivista; qui mi limito a ricordare che in essa il poeta mette in scena il sacrificio dell’amata figlia primogenita di Agamennone, che il re in persona sgozza sull’altare di Artemide, per propiziarsi la dea e veleggiare alla conquista di Troia a capo dell’armata greca. In una sorta di simmetria, forse non casuale, le Baccanti raccontano il sacrificio che una madre, invasata dal dio Dioniso, fa di Penteo, l’unico figlio, sbranandolo con le sue stesse mani.

La tragedia è complessa e le letture che se ne possono dare assai diverse.

La vicenda, a prima vista, appare ispirata a quel buon senso che invita alla moderazione e indulge al pessimismo: l’essere umano non è nulla di fronte agli dei, ma né ragione né religione garantiscono la salvezza. La critica di Euripide nei confronti di un’idea della divinità che, lungi dal mostrarsi pietosa nei confronti delle debolezze umane, si vendica atrocemente per ogni sgarbo, si fa esplicita negli ultimi versi per bocca di Cadmo: «Il dio aveva il diritto di prendersela con noi, ma questo è troppo… Dioniso, ti preghiamo, ti abbiamo offeso, abbiamo capito i nostri errori, ma tu esageri: gli dei non devono lasciarsi prendere dalla collera come i mortali», Euripide, Baccanti, 1249 e 1344–1348. Altrettanto scettico il poeta si mostra nei confronti del valore della conoscenza: «Il sapere non è vera sapienza» afferma (ibidem, 395); e ancora «L’uomo non deve superare i suoi limiti, se vuole vivere una vita senza troppo dolore. La sapienza non serve a niente», ibidem, 1005 sgg.

Qui ci occuperemo di un altro aspetto della tragedia, sotteso all’intero testo, che è ancora una volta lo statuto del femminile all’interno della polis.

Siamo a Tebe. La vicenda da cui tutto ha inizio è di una banalità sconcertante: Semele, una delle figlie del re Cadmo, rimasta incinta senza essere sposata, messa alle strette, afferma che il padre del bambino che nascerà è addirittura il re degli dei, Zeus. Naturalmente nessuno le crede, ma le sorelle, invidiose e istigate da Era, gelosa come sempre delle donne sedotte dal marito, la tormentano perché fornisca una prova di quello che dice. Alla fine lei non ne può più e si fa promettere dall’amante che esaudirà un suo desiderio, qualunque esso sia. Zeus promette e, quando Semele gli chiede di vederlo nei suoi panni di divinità, è costretto ad accontentarla, pur sapendo che così facendo la ucciderà: i mortali non possono conoscere il vero volto della divinità.

Qualcuno ricorderà una vicenda analoga, quella di Amore e Psiche. Ma la sorte di Semele è ancora più tragica: la poveretta resta incenerita dalla folgore, emblema del suo amante. Lui però si affretta a raccogliere tra le braci fumanti il feto e a cucirselo nella coscia, per portare a termine di persona la gravidanza: anche la Gpa era stata già inventata dai Greci.

Tebe riconosce tardivamente il suo errore e Cadmo erige un monumento in onore di Semele. Ma Dioniso non perdona e arriva in città col suo seguito di donne iniziate al suo culto — le Baccanti, che costituiscono il coro e danno nome alla tragedia — per punire le sorelle di Semele, Ino, Autonoe e Agave. Quest’ultima è la madre di Penteo, cui nel frattempo il nonno Cadmo ha lasciato il trono.

L’antefatto è raccontato in parte da Dioniso stesso, nel prologo: «Sono arrivato a Tebe! Io sono Dioniso, il figlio di Zeus. Mia madre Semele, figlia di Cadmo, mi ha partorito tra fuoco e fulmini. Mi sono trasformato, ho preso l’aspetto di un uomo, ma sono un dio. Tebe è la prima città della Grecia in cui ho messo piede […]. Le sorelle di mia madre dicevano che non sono figlio di Zeus, dicevano che Semele era andata a letto con un uomo e poi aveva dato la colpa al dio. Gridavano ai quattro venti che Zeus l’aveva fulminata perché era una bugiarda», ibidem, 1-31, passim.

Il parto miracoloso è invece descritto dal coro di baccanti che segue il dio dall’Asia minore, la terra dove è nato: «Sua madre lo portava nel ventre quando volò il fulmine di Zeus: costretta a partorire, lo diede alla luce, ancora prematuro, perdendo la vita colpita dalla folgore.

Ma subito Zeus lo accolse in un nuovo grembo, avvolgendolo dentro la coscia che chiuse con fermagli d’oro per nasconderlo a Era. E quando arrivò il tempo stabilito partorì il dio dalle corna di toro e lo incoronò di corone di serpenti», ibidem, 88-103.

Il secondo parto di Zeus conferma e ribadisce l’invidia maschile per l’esperienza della gravidanza (oltre che del parto stesso), ma ha aspetti opposti a quello in cui viene alla luce Atena: mentre la nascita di lei coglie di sorpresa il dio, ignaro della causa del suo forte mal di testa, nel caso di Dioniso Zeus è parte attiva e consapevole. In secondo luogo la dea nasce dalla parte più nobile del corpo del padre, considerata sede dell’intelletto. La coscia — definita nel testo grembo maschile (526) — è invece coinvolta, in quanto prossima alla zona genitale, in pratiche omoerotiche e omosessuali. Inoltre Atena, femmina e gelosa della sua verginità, ostenta caratteristiche maschili, a partire dall’abbigliamento, completo di elmo, lancia e scudo; mentre Dioniso è dio sessualmente promiscuo, maschio ma effeminato nell’aspetto e nei comportamenti; infine lei è la dea della sapienza, della guerra e della vita civile, lui il dio del vino che procura l’oblio, della danza, della musica, e della natura selvaggia.

Ma, come gli altri dei, anche Dioniso, se offeso, sa essere crudele e vendicativo: «Le sorelle di mia madre le ho fatte diventare matte. Ora sono sul monte fuori di testa… le ho fatte vestire secondo il mio rito e insieme a loro ho fatto impazzire tutte le femmine, tutte le donne di Tebe, le ho strappate alle loro case: se ne stanno all’aperto, insieme alle figlie di Cadmo, senza distinzione di classe o di età, sotto il verde degli alberi, tra le rocce. Bisogna che la città impari la lezione. Devo difendere la memoria di mia madre e rivelare ai mortali la mia natura divina: sono il figlio che lei ha avuto da Zeus! Cadmo ha ceduto il trono a suo nipote Penteo che mi fa la guerra: osteggia il mio culto, mi esclude dalle libagioni e dalle preghiere», ibidem, 32-46.

La tragedia rappresenta appunto la terribile vendetta del dio, in un susseguirsi di scene in cui l’esaltazione e la felicità sperimentata dalle seguaci di Dioniso si risolvono alla fine in follia omicida. Nel canto che accompagna l’entrata in scena del coro, la vita delle donne che hanno lasciato le loro case per seguire Dioniso, sembra avere le caratteristiche della mitica età dell’oro: giovani e vecchie, di ogni condizione sociale, abbandonati fuso e telaio, indossano pelli di cerbiatto, cinte in vita da serpenti. Le corse, le danze, il suono del flauto e dei tamburelli riempiono i boschi e sulla terra scorrono in abbondanza latte, vino e miele: «La baccante va veloce e salta, come una giovane puledra al pascolo con la madre», ibidem, 165–167. Si ricostituisce il legame originario tra madre e figlia e si riannodano le relazioni gioiose tra pari che l’istituzione del matrimonio ha infranto. Di più: fuori dalle pareti della casa e dalle mura della città – la polis e le sue istituzioni – che le imprigionano, vivendo tra loro, lontane dai maschi, le donne si liberano delle costrizioni e si lasciano attraversare dal divino. Riscoprono la loro potenza, che è capacità di dare la vita e di nutrire e, insieme, la comunione con la natura e con tutto ciò che è vivente: allattano cuccioli di lupo e di cervo, mentre i serpenti intrecciati ai capelli lambiscono con dolcezza i loro volti.

Non è facile tradurre le parole che dicono insieme la grazia, la gioia, la divina follia e l’estasi — letteralmente: l’uscire fuori di sé — che facilmente possono trasformarsi in pazzia. E alla divinità basta poco per mutare il miracolo in catastrofe. Mentre Cadmo e Tiresia, l’indovino, benché tardivamente, accolgono l’invito a seguire il dio e si lasciano trascinare nella danza, nonostante gli acciacchi dell’età, Penteo resiste al culto dionisiaco che, ne è certo, sovverte le istituzioni su cui si fonda il vivere civile. Ma si mostra preoccupato prima di tutto della perdita del controllo sulle donne: «Sono scappate di casa, corrono per i boschi, su per i monti, ballano, e ci sono vasi pieni di vino… si appartano qua e là e servono il letto degli uomini: la scusa è che sono invasate dal dio, ma in realtà pensano solo al sesso. Le andrò a stanare, cacciandole come bestie selvatiche e le metterò in catene», ibidem, 217-232. Convinto che lo straniero, sotto le cui spoglie si nasconde Dioniso, sia complice delle “schifezze” delle donne — glielo conferma il fatto che i suoi riti si svolgono prevalentemente di notte, e la notte, si sa, favorisce l’impudicizia — ancor prima di incontrarlo vagheggia di tagliargli i morbidi riccioli: è bello, gli hanno detto, profumato, ha lunghi capelli biondi che scuote graziosamente e occhi profondi pieni di fascino. Quando se lo trova davanti, ne resta immediatamente sedotto: «Non sei brutto, straniero… o almeno così direbbero le donne. Che capelli lunghi! Non sei uno che va in palestra ad allenarsi per la lotta, con quei riccioli che scendono fino alle guance… sei fascinoso. E che pelle bianca: certo eviti il sole e te ne stai sempre all’ombra a caccia di sesso, bello come sei», ibidem, 453 sgg.

Dimenticando i suoi maschi propositi, invece di imbracciare le armi per andare a caccia delle donne, si lascia convincere a seguire lo straniero, per spiare quello che accade sul monte, dove sua madre e le sue sorelle celebrano il culto di Dioniso. E per farlo senza essere scoperto, si veste da donna, anzi da baccante, accettando di spogliarsi degli emblemi del suo potere, a partire dal suo stesso sesso. Ovvero si mette letteralmente “nei panni dell’altro da sé”, rivelando — e agendo — un desiderio che forse appartiene a tutti gli esseri umani.

Il messaggero che arriva dal monte racconta di aver sorpreso le donne nel sonno, mentre portava al pascolo la mandria insieme ad altri bovari: sparse tra gli alberi su giacigli di foglie, ma ordinate e composte «non, come dici tu, ubriache, stordite dalla musica del flauto, a caccia di sesso in luoghi appartati», ibidem, 678. L’atmosfera è incantata e serena. Ma quando le donne si accorgono dell’agguato che gli uomini stanno organizzando per catturarle, reagiscono rivelando una forza prodigiosa, si lanciano sulle bestie, le fanno a pezzi a mani nude e si cibano delle loro carni crude. È l’ultimo avvertimento, ma Penteo non demorde.

Il piano di vendetta di Dioniso sfrutta la sua curiosità che non è così innocente: tra le donne che è ansioso di spiare mentre fanno sesso c’è anche Agave, sua madre. Il dio non ha nessuna pietà: il giovane re e la sorella di Semele pagheranno un prezzo atroce per la loro incredulità.

Preceduta dal racconto del messaggero — che, come sempre nel teatro greco, consente di evitare la rappresentazione diretta di scene di sangue — Agave appare trionfante in scena convinta di stringere tra le mani la testa di un leone da lei fatto a pezzi. Ma svanita l’estasi dionisiaca, riconoscerà troppo tardi in quei miseri resti suo figlio Penteo.

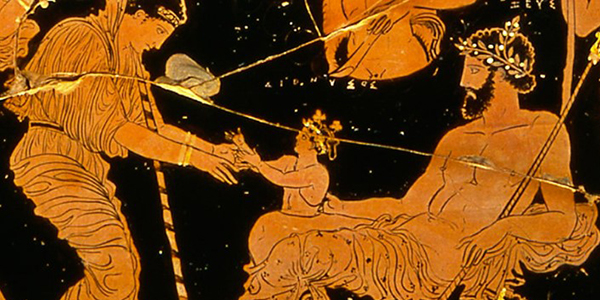

In copertina: Il mito della nascita di Dioniso (particolare), Museo archeologico nazionale di Taranto.

***

Articolo di Gabriella de Angelis

Docente di latino e greco nei licei e nei corsi dell’Università delle donne Virginia Woolf, si è dedicata alla rilettura dei testi delle letterature classiche in ottica di genere. All’Università di Aix-Marseille ha tenuto corsi su scrittrici italiane escluse dal canone. Fa parte del Laboratorio Sguardi sulle differenze della Sapienza. Nel Circolo LUA di Roma intitolato a Clara Sereni, organizza laboratori di scrittura autobiografica.