Spiccata leggerezza, diffusa luminosità, tripudio di colori, dinamismo, pura armonia geometrica, questa è l’arte di Aleksandra Grigorovič Ėkster, artista russa, straordinariamente feconda, che si è occupata indifferentemente di costumi, scenografia, arte astratta, design, arrivando a disegnare addirittura alcune uniformi dell’Armata rossa! Le sue opere sono vibranti, giocose, drammatiche e teatrali nella composizione, rimanendo costantemente fedeli alla sua estetica compositiva, che assimila generi diversi. Le sue idee futuriste e cubiste si accompagnano sempre a una grande attenzione al colore e al ritmo. Anche l’arte popolare ucraina influenzò le sue opere, che si ispiravano ad antichi ricami contadini.

Nacque il 6 gennaio del 1882 a Białystok, nel Governatorato di Grodno dell’Impero russo (oggi Polonia) da una ricca e colta famiglia. Suo padre era un facoltoso uomo d’affari bielorusso, sua madre era greca. Aleksandra, detta Asya, ricevette un’educazione conforme al suo ceto e al suo ambiente sociale, e apprese con lezioni private il francese e il tedesco, il disegno e la musica.

A Kiev si diplomò al ginnasio femminile statale e seguì dei corsi alla Scuola d’Arte, contestando i rigidi canoni dell’arte accademica.

Sposò nel 1905 un avvocato di successo, Nikolaj Ėkster, suo cugino di primo grado, e con lui diede vita a un salotto letterario e artistico, ritrovo per tutta l’élite intellettuale di Kiev. A Parigi studiò all’Académie de la Grande Chaumière a Montparnasse. A Monaco Ėkster presentò la moglie ad un amico, l’artista Alexei Jawlensky, che riconobbe immediatamente il talento di Aleksandra e contribuì a farla conoscere. In particolare la presentò a Wassily Kandinsky, Gabriel Munter, Franz Marc. In quegli anni Aleksandra lavorava in stile neoimpressionista, con influenze fauviste.

Il conte e pittore russo Sergej Jastrebzov la introdusse a Parigi nel giro di amicizie della baronessa Helene Oettingen, dandole così l’opportunità di conoscere personaggi importanti dell’arte e della cultura del suo tempo come Apollinaire, Braque, Léger e Picasso. Nel 1914 partecipò alle mostre del Salon des Indépendants a Parigi, e nello stesso anno all’Esposizione Internazionale Futurista di Roma.

Pur non aderendo a un particolare movimento, Ėkster fu una delle artiste delle avanguardie più intraprendenti nella sperimentazione e assorbì molte culture per sviluppare poi il proprio stile originale.

Fino allo scoppio della prima guerra mondiale viaggiò molto, senza mai fermarsi a lungo nello stesso posto, in Germania, Italia, Svizzera; fu a Parigi, Odessa, Mosca, San Pietroburgo, Roma, conducendo una vita realmente cosmopolita.

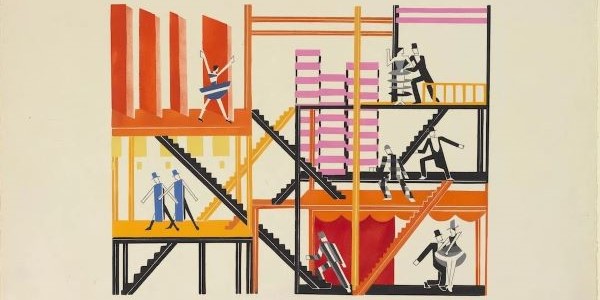

Nel 1915 decorò il Teatro da Camera di Aleksandr Tairov a Mosca, abbellendo con i suoi dipinti i muri, le scale, il vestibolo e il sipario. Nei suoi tanti progetti scenografici protagonista era la luce, e ogni costume, oggetto o dettaglio era concepito in perfetta continuità con la scena, proiettando la narrazione in contesti fantastici e irreali.

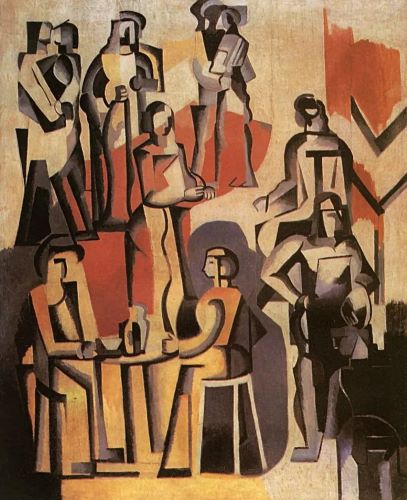

I suoi lavori, all’inizio, furono influenzati dal geometrismo di Cézanne, poi dal cubo-futurismo russo. L’amicizia con Robert e Sonia Delaunay, con Kazimir Malevich, la conoscenza dei futuristi italiani, arricchirono le sue potenzialità, e a partire dal 1916 Aleksandra cominciò a dipingere quadri astratti. Partecipò attivamente a mostre in Francia e in Italia e a tutte le mostre d’arte della sinistra russa, contribuendo così alla diffusione in Russia delle innovazioni dell’avanguardia mondiale.

Per l’anniversario della Rivoluzione, nel 1919, insieme ad altri artisti d’avanguardia, decorò le strade e le piazze di Kiev e Odessa in stile astratto. Nel 1920 si trasferì a Mosca e divenne direttrice del corso elementare Colore presso il Vchutemas, Istituto Superiore d’Arte di Stato russo, incarico che mantenne dal 1921 fino al 1924.

E intanto continuava a disegnare costumi di scena e arredi, a creare sculture, marionette, schizzi di abiti, sciarpe, cuscini, paralumi, disegni suprematisti per ricami su borse, tappeti e cinture.

I suoi bozzetti dei costumi erano visionari, di una modernità sconvolgente, il tratto preciso, pulito, fatto di linee rette, sfere, geometria pura, i tessuti vivaci, trasparenti e dinamici. La scenografia e i costumi disegnati da Aleksandra per la commedia “Romeo e Giulietta” furono un successo clamoroso. Disegnò anche i costumi di scena per la Salomè di Oscar Wilde.

Al 1924 risale uno dei suoi lavori di maggior successo, i costumi per il famoso film Aelita, un film di fantascienza di Jakov Protazanov, basato sul romanzo di Alexei Tolstoj.

Il film muto racconta la storia di un ingegnere russo, che dopo aver intrapreso un viaggio su Marte ed essersi innamorato della sua regina, riconosce nella donna una tiranna e si rivolta contro di lei. Ėkster costruisce un’ambientazione che collega il mondo alieno a quello tecnologico-industriale: i marziani indossano strane protesi metalliche, che servono a potenziare il loro corpo; Aelita indossa una corona fatta di sottili aste disposte a raggera e un lungo vestito che si avvita intorno al suo corpo seminudo.

Nella primavera del 1924, in occasione della XIV Biennale, Aleksandra si recò a Venezia per collaborare all’organizzazione del padiglione sovietico, dove espose anche un suo dipinto ispirato a Venezia.

Finita la Biennale, Aleksandra e suo marito si stabilirono a Parigi, dove, dal 1926 al 1930, Aleksandra fu insegnante nell’Accademia d’arte contemporanea di Fernand Léger. Nel 1930 fece parte dell’associazione Cercle et Carré ed espose nella mostra del gruppo.

Per l’appartamento berlinese della ballerina russa Elsa Krüger, creò arredi e sculture. Nel 1936 partecipò all’allestimento della Mostra del cubismo e dell’astrattismo a New York, e tenne personali a Praga e Parigi.

Nell’ultima fase della sua vita iniziò a realizzare originali manoscritti miniati, forse le sue opere più importanti di questo periodo. Il manoscritto Callimaque (1939 circa, il testo è una traduzione francese di un inno del poeta ellenistico Callimaco), da lei miniato, è considerato uno dei suoi capolavori. Poi dovette limitare la sua attività a causa di una malattia cardiaca.

Durante la seconda guerra mondiale, lei e suo marito vissero in estrema povertà. Dopo la morte del marito nel 1945, il suo ultimo atto di talento artistico fu quello di scolpire un angelo, che sarebbe stato collocato sopra la loro tomba comune. Aleksandra Ėkster morì a Fontenay-aux-Roses, un paesino alle porte di Parigi, il 17 marzo del 1949, all’età di sessantasette anni. Negli ultimi decenni la sua reputazione è aumentata notevolmente, così come i prezzi delle sue opere. Di conseguenza, negli ultimi anni sono apparsi sul mercato numerosi falsi.

In copertina: Scena da un’operetta, 1930, Aleksandra Ėkster.

***

Articolo di Livia Capasso

Laureata in Lettere moderne a indirizzo storico-artistico, ha insegnato Storia dell’arte nei licei fino al pensionamento. Accostatasi a tematiche femministe, è tra le fondatrici dell’associazione Toponomastica femminile. Ha scritto Le maestre dell’arte, pubblicato da Nemapress nel 2021, una storia dell’arte tutta al femminile, dalla preistoria ai nostri giorni.