In occasione di una delle mie trasferte mensili a Roma, città natale alla quale sono molto affezionata e dove vivono molti dei miei affetti più cari, ho accompagnato mia madre a trovare un’amica che abita in via Angelica Balabanoff, situata in una bella zona residenziale immersa nel verde del IV municipio. Ubicata vicino a viale Palmiro Togliatti, avevo intuito che si potesse trattare di una toponomastica dedicata a un personaggio politico, peraltro a me sconosciuto, e la curiosità mi ha stimolato a cercare delle informazioni sul suo conto che mi hanno restituito il ritratto di una donna impegnata su vari fronti e dalla fortissima personalità, vissuta a cavallo fra l’Ottocento e il Novecento.

«Poliglotta, colta, proveniente da una ricchissima famiglia ebrea ucraina, Angelica Balabanoff abbandonò ogni cosa per dedicarsi totalmente alla causa socialista e del proletariato. Viaggiò in tutta Europa e negli Stati Uniti attraversando due guerre mondiali e una rivoluzione, quella bolscevica, accanto a Lenin e Trotsky, di cui presto comprese però la natura tirannica. “Sei un’indomita moralista”, le disse Lenin quando lei abbandonò Mosca nel 1921. Cocciuta e allergica al potere, fu la “talent scout” di Benito Mussolini, che portò al vertice del Partito socialista italiano e alla direzione dell’Avanti, per poi pentirsene amaramente quando lui tradì il partito: da questa contrastata relazione nacquero i suoi libri più famosi, tra cui Il Traditore. In molte biografie mussoliniane è inserita nell’harem del Duce, ma egli stesso parlò di lei come di nessun’altra donna: al suo biografo Yvon De Begnac confidò che se non l’avesse incontrata sarebbe rimasto un piccolo attivista di partito, un rivoluzionario della domenica. Eppure questa donna non comune, femminista della primissima ora, amica di Rosa Luxemburg e dei maggiori esponenti del socialismo mondiale, è rimasta una figura storica di secondo piano, dimenticata e sottovalutata».

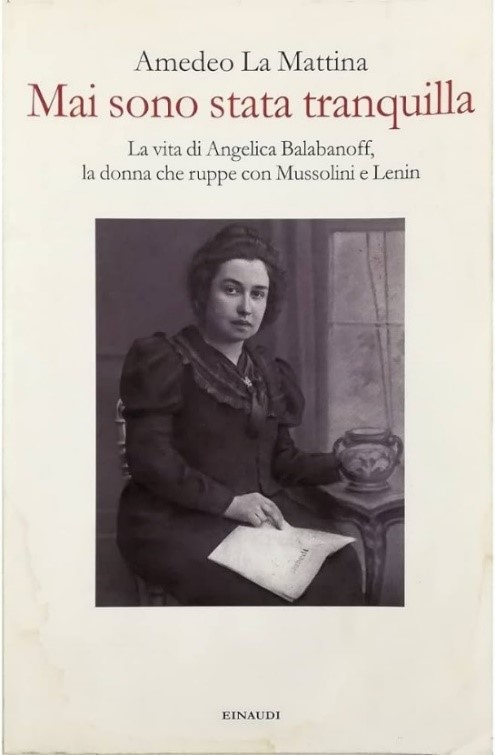

Così lo scrittore Amedeo La Mattina traccia una sintetica presentazione di Angelica nella quarta di copertina del suo libro Mai sono stata tranquilla (Einaudi, 2021), che conclude con queste parole: «Finora non era stata mai raccontata la sua straordinaria avventura esistenziale e politica, segnata dalla maledizione che la madre le lanciò quando lei decise di tuffarsi nel vulcano della rivoluzione e della damnatio memoriae di comunisti e socialisti per la sua adesione alla socialdemocrazia, in odio allo stalinismo».

Anželika Isaakovna Balabanova vide la luce a Černigov, località non distante da Kiev, il 4 agosto 1877, ma sul suo anno di nascita vi sono indicazioni contrastanti. Di famiglia ebrea molto numerosa (era l’ultima dei sedici figli di Isaak, proprietario terriero e uomo d’affari benestante), studiò in diverse città europee perché in Russia l’istruzione superiore era preclusa alle donne, laureandosi in Lettere e Filosofia a Bruxelles. Nel 1900 si stabilì a Roma dove divenne allieva di Antonio Labriola, quindi si iscrisse al Partito Socialista Italiano e successivamente si recò in Svizzera dove prestò la sua opera a favore degli operai e delle operaie italiane. Nel 1904 fondò con Maria Giudice a Lugano la rivista Su, compagne, rivolto alle donne proletarie, e fu proprio in Svizzera che conobbe Benito Mussolini, che allora era un giovane militante del partito socialista senza arte né parte, cui Angelica dedicò generosamente la sua opera di redenzione studiando con lui il francese e il tedesco, approfondendo il tema del marxismo, della storia e dell’economia e riuscendo, purtroppo, a trasformarlo in un leader politico dotato di un forte ascendente sulle masse. Senza la sua dedizione Mussolini sarebbe rimasto un velleitario provinciale rivoluzionario della domenica, come egli stesso le riconobbe e i due intrattennero un’amicizia durata dieci anni. Anche se in molti hanno insinuato che fra Angelica e Benito ci fosse una relazione amorosa, Francesco M. Biscione, nel Dizionario Biografico degli Italiani Treccani, scrive in proposito: «Su Mussolini Angelica Balabanoff torna ripetutamente nelle autobiografie ed in alcuni scritti sul “traditore”. La sottolineatura dei tratti nevrotici del futuro capo del fascismo, tratti che trovano del resto significativi riscontri, e la funzione di guida che ella ebbe sia nel cercare di spingerlo sulla strada del marxismo e, in generale, di un maggior approfondimento culturale del socialismo sia nella leadership politica che a lungo esercitò su di lui, tutto ciò lascia pensare che, oltre al ruolo di maestra, vada tenuto presente, per la comprensione del rapporto, un suo coinvolgimento di tipo materno».

Nel 1912 il Congresso straordinario del Partito socialista la nominò membro della Direzione e la incaricò di dirigere, insieme a Mussolini, il quotidiano L’Avanti, ma quando egli abbandonò la linea della neutralità, pubblicando nel 1914 un articolo favorevole all’intervento dell’Italia in guerra, è Angelica a proporne l’espulsione dal giornale e dal partito perché fin dallo scoppio della Prima guerra mondiale si era schierata, a fianco di Clara Zetkin, con la parola d’ordine di Guerra alla guerra! Sempre nel 1912 Anna Kuliscioff fondò la rivista La difesa delle lavoratrici, sulla quale scriveranno le più note esponenti del socialismo italiano, che dirigerà per un anno e sarà sostituita proprio da Balabanoff che, a differenza di Kuliscioff, non venne mai meno al suo ideale pacifista. Dopo aver conosciuto Lenin in Svizzera, allo scoppio della rivoluzione russa nel 1917, Angelica aderì al Partito bolscevico e si trasferì in Russia, ricoprendo importanti incarichi nel partito. Negli anni 1919 e 1920 fu la segretaria della Terza internazionale e lavorò a stretto contatto, oltre che con lo stesso Lenin, con Leon Trotsky, Iosif Stalin, Grigorij Zinov’ev, Emma Goldman e altri. A seguito della rivolta di Kronstadt, nel 1921, ruppe clamorosamente i rapporti con Lenin, Trotsky e con tutta la dirigenza del Partito bolscevico e, ormai delusa e disillusa dalla svolta autoritaria della rivoluzione d’ottobre, rientrò in Italia nel 1922. Dopo il 1926, con il definitivo trionfo del regime fascista di Mussolini, emigrò in Svizzera e a Parigi, dove cercava asilo la maggior parte degli esponenti dei partiti italiani ormai in condizione di clandestinità e dove diresse a lungo L’Avanti insieme a Ugo Coccia.

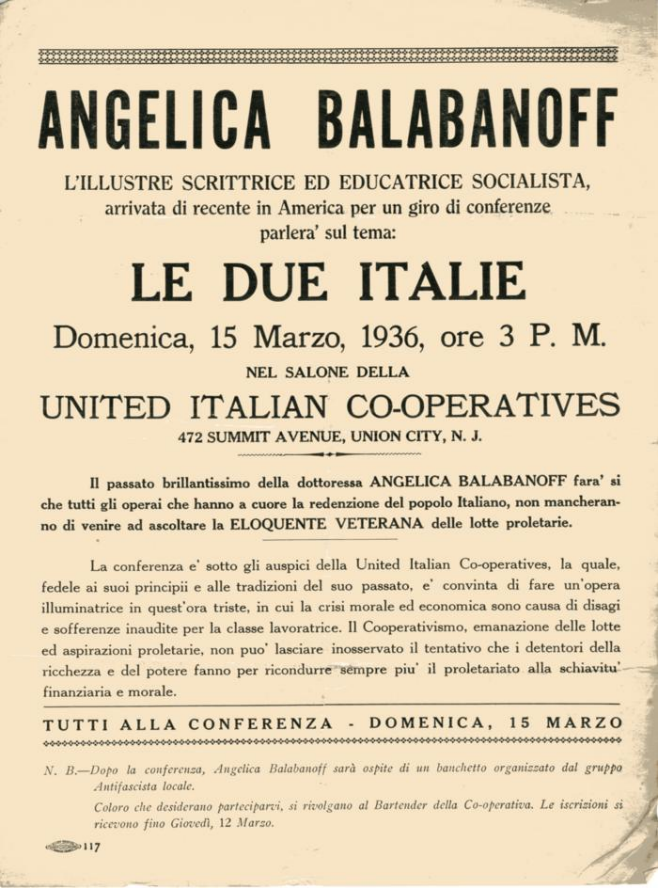

Alla fine della guerra di Spagna si rifugiò negli Stati Uniti dove riprese la sua intensa propaganda antifascista e, alla fine della seconda guerra mondiale, la donna che aveva rinfacciato i rispettivi tradimenti a Mussolini e a Lenin, tornò in Italia: internazionalista e cosmopolita, era questo il Paese che Angelica aveva scelto per vivere e nel 1947 aderì alla scissione di Palazzo Barberini ed entrò a far parte del Psli (poi Psdi) di Giuseppe Saragat, futuro Presidente della Repubblica.

Come ha sottolineato la scrittrice Paola Cioni nel volume Donne della Grande guerra (Il Mulino, 2014), Balabanoff fu «una donna cocciuta, intransigente e ostile a ogni compromesso, una donna scomoda per tutti. Lo è stata per i fascisti, che hanno cercato di derubricare la sua testimonianza a semplice fantasticheria di una donna gelosa e insoddisfatta “Nelle sue carni bruciava ancora un vecchio desiderio insoddisfatto, affermerà Mussolini”. Lo è stata naturalmente per i comunisti, che la consideravano un’indomita moralista. Ma lo è stata anche per i socialisti: attaccò Nenni per il patto stretto con il Pci, (Partito che considerava né democratico né proletario) accusandolo di essere un opportunista e si mise dalla parte di Saragat, che insieme a lei fondò il Psdi. Naturalmente, anche questa volta Angelica rimarrà delusa: un Partito socialista doveva essere prima di tutto anticomunista, ma anche anticlericale e marxista e tutto questo mal si conciliava con l’appoggio del Psli ai democristiani. Con la sua partecipazione alla scissione di Palazzo Barberini nel 1947 aveva immaginato un Partito socialista come quelli che dominavano la scienza politica e di governo in Europa, mai subalterni alla destra e ai conservatori.

Anche la sua ultima battaglia, quella per creare all’interno del partito un movimento femminista per promuovere la presenza delle donne nella vita pubblica e la parità salariale, cade nel vuoto. Non romperà con Saragat ma continuerà a esprimere il suo profondo disprezzo per un partito troppo sensibile alle logiche clientelari e di potere.

Questi atteggiamenti le costeranno caro. Osannata dai rappresentanti della socialdemocrazia internazionale, è sempre più isolata in Patria».

Angelica muore, abbandonata da tutti, il 25 novembre 1965 a Roma, dove viene seppellita nel cimitero degli inglesi, vicinissima alla tomba di Antonio Gramsci. Nessuno scrive versi o elegie per la sua morte e il suo nome non è presente nell’elenco dei personaggi famosi sepolti in questo cimitero di culto acattolico, ma a scongiurarne l’oblio restano le sue fotografie, i suoi scritti e le preziose ricerche come quelle contenute nei volumi sopra citati, senza dimenticare una piccola chicca editoriale: l’incontro fortuito di Andrea Camilleri con l’anziana rivoluzionaria è citato nel libro-intervista con lo scrittore siciliano I racconti di Nenè e nel primo capitolo dal titolo Angelica in Donne, sempre dell’autore siciliano, di cui si riporta uno stralcio del brano comparso su La Repubblica il 28 agosto 2014:

Angelica

«L’altra Angelica l’incontrai a Roma negli ultimi mesi del 1949 o nei primissimi del 1950, non ricordo bene. Ero allievo-regista all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. […] Un giorno notai, al tavolo accanto al mio, una vecchietta minuta, vestita con proprietà, che aveva anche lei ordinato un cappuccino e una brioche. Per un attimo, sollevò il viso e mi guardò. Ebbi un tuffo al cuore. I suoi occhi, grandi e vivissimi, erano identici a quelli di mia nonna Elvira. Io nonna l’adoravo, avevo più nostalgia della nonna che dei miei genitori. Forse tenni troppo a lungo lo sguardo fisso su di lei perché la vecchia signora tornò a guardarmi, stavolta sorridendomi. Quel sorriso e quello sguardo avevano un fascino indicibile, le annullavano in un attimo gli anni che le pesavano sulle spalle, la facevano tornare ragazza. Non riuscii a controllarmi. Le mie gambe si mossero senza che io gliel’avessi ordinato. Presi la tazza e la brioche, mi alzai, mi avvicinai al suo tavolo. «Mi permette?» Mi fece cenno d’accomodarmi. Poi mi domandò, un po’ sorpresa: «Mi ha riconosciuta?». Perché avrei dovuto riconoscerla?

«No, ma lei, mi perdoni, mi ricorda cosi tanto mia nonna che…» Sorrise. Ah, quel sorriso! «Come si chiama sua nonna?» «Elvira». «Io mi chiamo Angelica. Angelica Balabanoff». Sobbalzai, per poco non caddi dalla sedia. Sapevo chi era Angelica Balabanoff, la grande rivoluzionaria russa, l’amica di Lenin, colei che aveva “creato” Mussolini… La domanda mi scappò dalle labbra prima che potessi trattenerla. «Com’era Lenin?» Dovevano averle rivolto quella domanda migliaia di volte. Rispose subito e sbrigativamente: «Un uomo di un’onestà ferrea. Un angelo feroce». Ma non aveva intenzione di parlare di politica con me perché cambiò subito discorso domandandomi cosa facessi. Appena seppe che mi occupavo di teatro, i suoi occhi s’illuminarono. Mi parlò dandomi del tu. «Che conosci di Cechov?» «Credo tutto». «Da giovane» sospirò «sarei stata una perfetta Nina nel Gabbiano». E cominciò a parlarmi di Cechov con un fervore e una competenza che mi stupirono. Me ne parlava però non per insegnarmi qualcosa, ma da pari a pari, quasi fosse una mia compagna d’Accademia. Ogni tanto, senza rendersene conto, mi carezzava il dorso della mano. E così scoprii che la seconda passione della Balabanoff, dopo la politica, era il teatro. Quando venne l’ora d’andarmene e la salutai, lei mi disse: «A domani. E non dirmi signora, chiamami Angelica».

Non so perché, mi recai il giorno dopo all’appuntamento con il batticuore, come per un incontro amoroso. Non avevo raccontato a nessuno d’averla conosciuta, del resto i miei compagni non avrebbero nemmeno capito di chi stavo parlando. Non mi disse mai dove abitava, come trascorreva i suoi giorni. Il mese terminò, ci eravamo visti cinque volte, il giorno appresso avrei riscosso la borsa di studio. La parentesi dei cappuccini si era, al momento, chiusa. «Angelica, posso invitarla a pranzo domani?» Mi guardò sorpresa. Poi consentì. «Va bene». Si fece dare l’indirizzo del ristorante, mi disse che sarebbe venuta all’una, aggiunse che aveva un appuntamento e che non poteva trattenersi ancora con me. Mi porse la mano. Io mi chinai e gliela sfiorai con le labbra. Allora lei mi abbracciò e mi baciò sulle guance alzandosi in punta di piedi. Non solo non si presentò al ristorante, ma non venne più nemmeno al caffè. Sparì dalla mia vita. Ne soffrii a lungo».

In copertina: carboncino di Isaak Brodsky.

***

Articolo di Serena Del Vecchio

Laureata in Giurisprudenza e specializzata nel sostegno didattico a studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado, è stata a lungo docente di diritto ed economia e da più di dieci anni svolge con passione la professione di insegnante di sostegno. Sposata e madre di tre figli (tutti maschi!), ama cantare, leggere e andare al cinema, dividendosi fra Roma, dov’è nata, e la Valle d’Aosta, dove vive e lavora.