«Non avevo che dieci anni, augusti doctori, amavo ancora intrecciare i giunchi del fiume per farne bambole imbottite. Giocavo a ricomporre un vaso dai cocci… e mi immergevo in mare per afferrare i pesci abissali… nel ghetto non avevo amici perché nessuna famiglia lasciava che io frequentassi i figli. Ero Virdimura, l’unica che maneggiava un forcipe e sapeva già estrarre un neonato dal ventre. Che conosceva i morti e i segreti della carne… Ero diavola, dicevano i cristiani. Ero impura, dicevano gli ebrei. Ero perduta, dicevano gli arabi…».

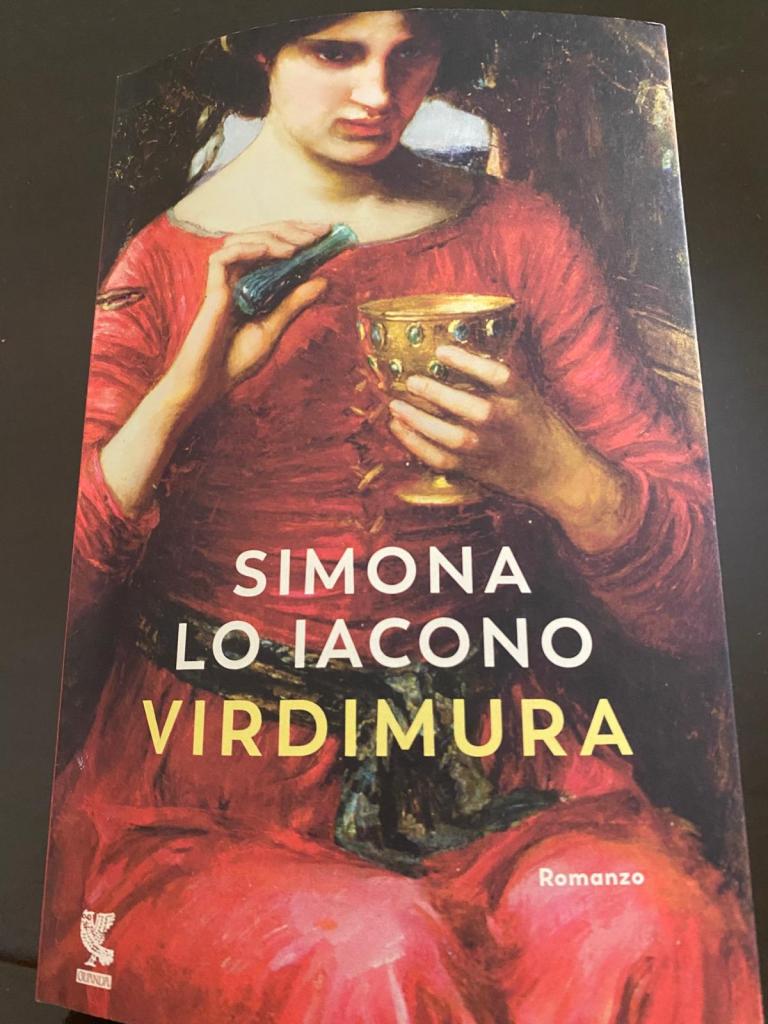

Così parla Virdimura, ormai in età avanzata, alla Commissione dei giudici che dovranno decidere se concederle la “licenza per curare”. La scrittrice Simona Lo Iacono restituisce con il suo ultimo romanzo Virdimura la storia della prima “medichessa” ebrea siciliana Virdimura de Medico, moglie di Pasquale de Medico, che, nel novembre del 1376, ottenne la licentia praticandi in scientia medicine come risulta da un documento custodito presso l’Archivio di Stato di Palermo. Erano tempi in cui alle donne veniva negato l’accesso alla professione medica, osteggiato anche da medici e speziali che tentavano così di ridurre “la concorrenza” di donne sapienti che conoscevano le proprietà curative di alcune erbe e l’anatomia umana, soprattutto quella femminile. Nonostante il divieto, in quel periodo iniziarono a esserci delle deroghe molto probabilmente a causa del dilagare di malattie come la peste e altre malattie infettive, delle frequenti carestie e della scarsità dei professionisti che potevano curare soprattutto le fasce più povere della popolazione. Infatti, a Virdimura venne concessa la licenza per “curare gratuitamente poveri e indigenti”.

La sua vicenda umana e professionale viene narrata da Simona Lo Iacono nella cornice della Catania dell’epoca, crocevia di vari popoli con le loro lingue, le religioni, i saperi e le tradizioni che si intrecciano in un coacervo affascinante: «Catania era la più bella delle città… colma di ebrei, musulmani, arabi, cristiani… Nessuno parlava una sola lingua… ci capivamo sorridendo, amando, odiando. Inveendo o pregando il Dio degli altri».

Virdimura si staglia nitida in quell’affresco umano così composito. Con forza, tenacia e coraggio combatte le leggi vigenti a quell’epoca. Una Antigone che antepone il diritto della pietas umana a quello della legalità profondamente ingiusta. Una donna determinata che con la sua compassionevole arte medica aprì la strada a quelle che arrivarono dopo di lei e che furono ufficialmente ammesse all’esercizio della professione non solo come levatrici ma anche come chirurghe.

Sospettata anche di stregoneria ma noncurante del giudizio altrui, Virdimura si destreggiava abilmente tra l’elleboro che usava come anestetico, la mandragora che curava le punture d’insetti e ancora lo shepen (oppio), la shenshenet (cannabis) o il tkheret, una parte del salice piangente che usava come analgesico. Quelle conoscenze le aveva appresa dal padre Urìa che le aveva insegnato a curare con le erbe, a non aver paura di dissezionare i cadaveri, di «immergere le mani nelle carni prima di degna sepoltura». Le aveva insegnato che la Medicina aveva bisogno di coraggio e che i malati andavano curati partendo non dai loro corpi ma dai loro lutti, dal loro “nascosto”, dall’invisibile, dal non detto. E andavano curati con amore, un sentimento che accompagnava padre e figlia nelle strade strette e nei cunicoli dei quartieri più poveri o nelle stive delle navi dove giacevano corpi rosi dalle malattie. Quello stesso amore che si riversava nei locali angusti e maleodoranti dove venivano stipati i ciechi, i deformi o i non sani di mente. Uria e Virdimura riuscivano a calmarli, a confortarli. Quei reietti avvertivano istintivamente il sentimento che li ricollocava amorevolmente in una dimensione finalmente umana, ammalati bisognosi di cure e attenzione.

Virdimura era anche in grado di ridare la verginità perduta (spesso a causa di violenze inconfessabili) alle donne ricucendo il loro imene: arrivavano, coperte dal buio della notte, accompagnate da nutrici o sorelle timorose, con gli occhi avvolti da terrore e vergogna. Virdimura le rassicurava, le faceva sorridere e poi le anestetizzava con una spugna marina essiccata al sole e imbevuta di oppio e ridava loro una nuova opportunità di vita dignitosa.

Ogni pagina di questo romanzo lascia a lettrici e lettori non solo tracce importanti di conoscenza ma fornisce spunti di riflessione sulla contemporaneità, sull’ingiustizia sociale, sulla discriminazione di genere, sulla diversità razziale e religiosa che non intacca il senso della solidarietà, della fratellanza e della sorellanza e quindi dello stesso vivere. Virdimura, pur collocata in un certo periodo storico e in un contesto territoriale ben definito, sfugge al Tempo e allo Spazio e si insinua nelle pieghe del nostro quotidiano.

Virdimura diventa, tra le pagine, un modello universale a cui fare riferimento. Una donna che sconfigge indifferenza, egoismo, odio, rancore e pregiudizi e che ci restituisce un rapporto armonioso e rispettoso nei confronti della Natura.

Abbiamo intervistato Simona Lo Iacono.

Non è la prima volta che con i tuoi libri restituisci memoria collettiva a donne di cui oggi abbiamo labili tracce o che sono sconosciute o il cui operato è stato sottovalutato. Cosa ti spinge nella ricerca e nel successivo racconto?

In realtà queste donne giungono a me per strade misteriose, nascoste, amorevoli. Non sono io a cercarle ma mi vengono consegnate e io non faccio altro che prendermene cura. Tuttavia, una volta che mi imbatto nella loro esistenza, ciò che mi spinge a narrarle è l’esigenza che siano raccolte e non dimenticate, che la loro voce possa tornare a risuonare, a levarsi in canto, a farsi attuale. Si tratta di donne che hanno moltissimo da dire ai nostri tempi così fragili e spaesati perché conoscono la dimensione della vita e il mistero della morte, perché hanno coraggio, tenerezza, audacia. Sono donne rese invisibili dal tempo e che al tempo vanno restituite.

Quanto ritieni sia importante la ricerca negli archivi per ricostruire la Storia includendo la componente femminile?

La ricerca è una strada di ricchissime possibilità e scoperte. Intanto perché non si limita mai a offrire ciò che stiamo cercando ma è infinitamente più ricca delle nostre richieste. E poi perché abitua allo scandaglio del tempo, alla lentezza, alla fatica. Insegna a trafiggere il corso del tempo con stupore e dedizione. È fondamentale per cercare volti dimenticati e quindi, nella ricerca del femminile, così spesso trascurato dalle fonti ufficiali, è uno strumento dii impareggiabile utilità.

Ultima curiosità: svolgendo la professione di magistrata cosa rappresenta la scrittura per te?

Per me la scrittura è sempre ricerca di verità. Una verità da attendere e decodificare. Nei processi essa è offerta dai documenti, dalle prove, dalle testimonianze. Nella scrittura è racchiusa nei fatti, nei volti, nelle voci. Ma, sempre, è l’unico obiettivo, perché si scrive per rivelarsi e per rivelare e perché l’atto del narrare è esso stesso uno scavo che impegna la ragione, il cuore, le ferite. La scrittura diventa quindi lo strumento per dire ma anche per dirsi, per comprendere ma anche per comprendersi. Per cercare ma anche per cercarsi.

In copertina: l’autrice.

***

Articolo di Ester Rizzo

Giornalista. Laureata in Giurisprudenza e specializzata presso l’Ist. Sup. di Giornalismo di Palermo, socia Sil, collabora con varie testate on line, tra cui Malgradotutto e Dol’s. Per Navarra editore ha curato il volume Le Mille. I primati delle donne. Autrice dei saggi: Camicette Bianche , Donne Disobbedienti , Il labirinto delle perdute e i romanzi storici Le ricamatrici e Trenta giorni e 100 lire, sempre per Navarra editore.