Quasi per caso, dopo vari anni, ho letto un romanzo di Banana Yoshimoto, autrice nata nel 1964 a Tokyo, amatissima nel nostro Paese dall’esordio con Kitchen, nell’ormai lontano 1991. Mi è piaciuto tanto il titolo Su un letto di fiori (Feltrinelli 2021) e la premessa si è mantenuta, grazie a un tessuto lieve, dolcissimo, a una storia delicata di abbandono e di gioiosa accoglienza di una neonata. Il tema appare quanto mai attuale visto che la denatalità italiana è all’ordine del giorno, insieme all’invecchiamento della popolazione, fenomeno che appartiene pure alla società giapponese. E dunque le adozioni possono costituire una alternativa alla procreazione, ancor più generosa e altruista, se vogliamo, mentre le famiglie si sono nel tempo trasformate, divenendo molto piccole o molto grandi, comunque variegate, fuori dagli schemi tradizionali.

La storia si ambienta in un idilliaco paesino dove il tempo sembra essersi fermato, dominato da una misteriosa collina che potrebbe pure essere un antichissimo sepolcro. Non lontano si scorge il mare e intorno la natura è selvaggia, fitta di boschi attraversati da ripidi sentieri con fiori, insetti, uccelli; uno spiazzo è stato abbellito da una sorta di Stonehenge che crea uno dei tanti legami con la Gran Bretagna, visto che il nonno e i genitori di Miki, la protagonista, vi hanno vissuto. Un altro legame è il cibo: nel testo si parla spesso di una eccellente versione di fish and chips e di pollo fritto, accompagnato da un bel boccale di birra. Ulteriore legame è rappresentato dal bed and breakfast che gestiscono, gemellato con uno di là dall’oceano, da cui arrivano lettere, telefonate e pacchi pieni di cose favolose.

A proposito di fiabe, magie, incantesimi davanti alla porta la mattina Miki trova strane pietre, tutte simili, di ignota provenienza, e una vicina abitazione fatiscente evoca presenze e fantasmi, insieme a ricordi di personaggi stravaganti. Non manca neppure il ritrovamento di uno scheletro accompagnato da tanti ossicini di conigli, ma anche questo fa parte dell’atmosfera del luogo, rilassata, tranquilla; a tutto c’è una spiegazione e la morte non fa paura, anzi: alla ragazza in sogno compare una defunta che ne diviene amica e non suscita alcun timore, nella piena e serena accettazione della realtà così come della fantasia.

Questo piccolo universo di gesti quotidiani, di abitudini, di lavoro, di gentili premure, nel perpetuo ricordo dell’amato e rispettato nonno, punto di riferimento per l’intera comunità, ha al centro la voce narrante di Miki e qui entriamo nel tema: un giorno fu trovata sulla spiaggia, su un mucchietto di alghe, adagiata con cura su una coperta colorata, e la famiglia Ohira la accolse con gioia infinita. In un sogno, ormai adulta, Miki rivede quella scena, filtrata dalla sua immaginazione: una bella giovinetta dai capelli lunghi la posò in riva al mare e si nascose, aspettando che la piccola fosse trovata; se non si fosse presentato nessuno, l’avrebbe ripresa con sé, ma era solo una adolescente, inadatta al ruolo di mamma, e quella soluzione le era parsa una prova di amore incondizionato. «C’era una ragazzina tutta intenta a raccogliere wakame. Avrà avuto non più di quindici anni. Raccoglieva le alghe come se fosse l’operazione più delicata del mondo. Le staccava alla base, sceglieva le più grandi, le più belle, quasi avesse pianificato tutto con la massima attenzione». E i nuovi genitori circondano la figlia acquisita di altrettanto amore, vegliandone la crescita, mentre nel villaggio qualcuno la giudica un po’ strana, ingenua, sempliciotta. A lei non interessa, è felice così, nella cura della casa e del pub che funziona la sera, nella stagione invernale, quando l’attività di accoglienza è ferma. È felice osservando le opere realizzate dal padre, modesto scultore, è felice vicino alla madre, è ancora più felice quando ritorna l’amico d’infanzia Nomura che era quasi un fratello, rimasto prematuramente vedovo, è felice soprattuto ricordando la voce del caro nonno che la incoraggiava in ogni circostanza e la sollevava da ogni incertezza. Così le parlava: «Vai bene così come sei. Vivi come in estasi, distesa su un letto di fiori. Certo la vita è difficile, dura, piena di sofferenze. Ma si deve vivere come su un letto di fiori, qualsiasi cosa ci dicano gli altri, anche se non dovessero comprendere». Questo nonno curioso e originale si era procurato non si sa come, in quel luogo fuori dal mondo, una maglietta dei Queen con cui volle essere sepolto. Diceva che Freddie Mercury aveva talento, ma sul palco si muoveva troppo. Ora, pensa la nipote, i due si saranno trovati, «in un morbido abbraccio piovuto dal cielo».

In un mondo sempre più incattivito, violento e aggressivo, dominato da pregiudizi e chiuso al rinnovamento, un romanzo del genere apre il cuore alla speranza: Miki fu salvata dalle acque come Romolo e Remo, come Mosè, e ciò ci rasserena, come è nel desiderio della scrittrice: consapevole che la sua storia può essere al tempo stesso triste, tenera e spensierata, vorrebbe che «riuscisse a illuminare anche le tenebre più oscure» e la sua prosa garbata ci riesce senza forzature. Così riflette la protagonista: «Osservo la natura con cuore puro, e questo traspare dai miei occhi. Nulla condiziona il mio sguardo, nessun velo si frappone fra me e ciò che mi circonda. Quegli istanti si trasformano in energia per la natura. Energia che, come un’onda, in seguito torna a me. La natura del villaggio è la mia forza, e la mia forza ritorna al villaggio. Fino ad arrivare alle pendici della montagna, e da lì al mare. Un circolo che, secondo me, coincide con la vita stessa».

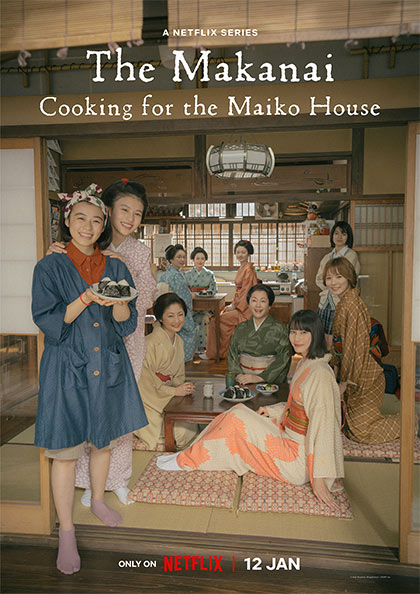

Miki, che si guarda intorno con stupore e gioia e si accontenta di poco, mi ha ricordato il personaggio principale di una serie di Netflix intitolata Makanai, che si ambienta in una casa di Kyoto dove si educano le future geishe.

Kiyo, arrivata con una cara amica dalla campagna, si rende ben presto conto di non essere portata per la danza, la musica, le cerimonie, ma il suo dono è saper cucinare; diventa così una ottima makanai, facendo felice la comunità femminile che vive in quelle stanze. Ride sempre e la sua simpatia è contagiosa, si reca di buonora al mercato, sceglie con accortezza le vivande, prepara manicaretti in abbondanza, si diverte a sperimentare e la sua gratificazione è soddisfare i gusti e l’appetito delle geiko e delle maiko (ovvero le giovani apprendiste). Una serie deliziosa, con attrici bravissime in ogni ruolo, girata dalla mano felice di un grande regista giapponese di cui la critica e il pubblico internazionale si sono accorti da tempo. Stiamo parlando di Kore’eda Hirokazu, nato a Tokyo nel 1962. Se in questa serie riesce a darci uno spaccato efficace di un ambiente particolare, certo poco noto nel nostro mondo occidentale, che rappresenta comunque una sorta di famiglia ampia, tutta di donne, con le più anziane ed esperte a fare da guida, nei celebrati film coglie altri aspetti sorprendenti della società giapponese e mette sempre al centro i rapporti familiari, figli e figlie, genitori di sangue e genitori adottivi, sorelle e nonne. Il tutto però fuori dalle convenzioni e dalla presunta “normalità”, per cui le parentele si mescolano e si confondono, magari non ci sono neppure ma ci si vuole bene lo stesso, si è poveri e disgraziati ma si accoglie una bocca in più, con affetto disinteressato.

Un film che ho amato moltissimo è Father and son (premio della giuria a Cannes nel 2013), riflessione toccante sul mistero della paternità in cui ci si trova di fronte a un incredibile scambio di neonati in culla. Anni dopo la verità viene fuori: due piccoli sono stati per errore assegnati e allevati da due coppie assai diverse, una colta e benestante, l’altra modesta ma piena di amore. Il dilemma è: un figlio è di chi lo fa crescere o dei genitori biologici? Dopo un normale turbamento e qualche incertezza, la soluzione verrà trovata di comune accordo, e sarà la più altruista, la più bella, la più generosa.

Due anni dopo il regista firma un’altra storia delicata, fatta di sentimenti senza mai cadere nel sentimentalismo: Little sister, vicenda interamente al femminile in cui tre sorelle vanno al funerale del padre che le ha lasciate da anni. In quell’occasione conoscono la sorella minore avuta da un’altra donna, colei che lo portò via dalle figlie e dalla moglie. Con naturalezza la accolgono fra di loro e in breve entra a buon diritto nel loro piccolo nucleo familiare; un sorso di liquore fatto in casa, il dono di un elegante kimono, la bellezza dei ciliegi in fiore non sono che le tappe per diventare davvero sorelle.

Dopo Ritratto di famiglia con tempesta (2016), il cui titolo allude al rapporto complicato fra i vari personaggi fra loro e l’improvviso arrivo di un tifone, il pluripremiato Un affare di famiglia (Palma d’oro a Cannes nel 2018) rappresenta un altro momento di questo percorso, forse il più estremo e radicale: in un modestissimo alloggio vive un gruppetto di persone che hanno legami assai incerti fra di loro. Insieme mangiano accoccolate per terra risucchiando rumorosamente la zuppa, si tagliano le unghie, si spogliano, dormono. Non sono brava gente, qualcuno ruba, una lavora in un sex club, vivono alle spalle di una vecchia che, una volta morta, sarà seppellita di nascosto per mantenere la pensione; in passato due di loro sono state responsabili pure di un omicidio… Eppure non esitano ad accogliere una bambina sperduta, Aki, una graziosa piccolina trascurata dai genitori che se la dimenticano letteralmente per pensare ai fatti loro. In quel misero ambiente, in quella specie di famiglia scombinata e disastrata, in cui non si capisce cosa la tenga insieme (i soldi?), Aki troverà tanto amore, magari caotico e imperfetto, e comincerà finalmente a parlare e a sorridere. Ma non aspettatevi il classico lieto fine.

Sorge spontanea la domanda: quanto contano i legami di sangue? Il regista, in una intervista, ha affermato che nel suo Paese la famiglia tradizionale è un concetto superato e che per questo lui ama indagare i rapporti fra individui, spesso attraverso gli occhi infantili, più sinceri, più aperti, più veri. Un’altra prova interessante e coerente con queste premesse è costituita da Broker-Le buone stelle (2022), pellicola prodotta e realizzata in Corea in cui si assiste a un fenomeno di cui si è (troppo e male) parlato di recente in Italia: l’abbandono di un neonato in una culla termica, altrimenti definita baby-box. Anche qui la famiglia, o meglio le famiglie, sono quantomai variegate sia per condizione economica e per status sociale sia per composizione: c’è la giovane madre povera e sola, c’è la coppia che non riesce ad avere figli, c’è chi adotta legalmente e chi lo fa illegalmente; c’è pure chi specula sui problemi altrui, mentre la polizia deve far applicare le leggi ed è sulle tracce dei trafficanti in fuga, in una sorta di sgangherato road-movie. L’interprete principale, Song Kang-Ho, assai noto per Parasite, ha vinto il premio a Cannes come miglior attore; nel film è appunto un broker, ovvero uno che con un socio “vende” neonati e neonate a chi offre soldi, ma anche sicurezza e affidamento. Tutto sommato ha buon cuore, non è una cattiva persona e fa quel mestiere discutibile per altruismo, così almeno afferma. E se poi si arriva a una specie di lieto fine, se trionfano ottimismo e buoni sentimenti, cosa c’è di male? Questa è la cifra stilistica di Kore’eda, aperto al nuovo, privo di pregiudizi, pronto ad accettare i cambiamenti sociali, in Giappone come in Corea, da guardare con curiosità e interesse. Ci piacerebbe molto avere un talento del genere anche nella nostra cinematografia: potrebbe costituire uno stimolo alla riflessione, ma pure un valido interlocutore e un’efficace contrapposizione a certe discutibili scelte della politica che si vanno prospettando.

***

Articolo di Laura Candiani

Ex insegnante di Materie letterarie, dal 2012 collabora con Toponomastica femminile di cui è referente per la provincia di Pistoia. Scrive articoli e biografie, cura mostre e pubblicazioni, interviene in convegni. È fra le autrici del volume Le Mille. I primati delle donne. Ha scritto due guide al femminile dedicate al suo territorio: una sul capoluogo, l’altra intitolata La Valdinievole. Tracce, storie e percorsi di donne.

Un commento