Nel XX secolo le donne non sono solo oggetto dello sguardo fotografico: tante si mettono dietro la macchina e documentano una realtà che sta cambiando in modo veloce e vertiginoso. La Seconda guerra mondiale vede molte di loro sia al servizio dei regimi totalitari che dalla parte opposta, nei gruppi della Resistenza; altre documentano la guerra o l’esperienza dell’esilio. Prive di qualunque illusione verso la presunta neutralità della fotografia, abbracciano anzi l’impegno politico e la credenza che le immagini siano una delle più potenti forme di propaganda e mobilitazione delle masse, permettendo a cittadini e cittadine del mondo di vedere cosa sta accadendo in tutto il pianeta. La fotografia impegnata conosce nuova linfa con la Guerra fredda e con i movimenti di protesta del Sessantotto; il femminismo sfrutta la fotografia per documentare ed evidenziare la condizione femminile e la necessità del cambiamento, portando il privato nel pubblico. La macchina fotografica diventa così strumento di lotta politica e, grazie al secondo volume di Donne fotografe, intitolato Rivoluzionarie (1937-1970) di FotoNote, possiamo riscoprire la storia delle fotografe che più hanno fatto conoscere questi cambiamenti, viaggiando in giro per il mondo.

Iniziamo da Lee Miller (1907-1977). Newyorkese di nascita, è il padre Theodore a insegnarle a usare la macchina fotografica fin da piccola. Nel 1925 va a Parigi per frequentare la École nationale supérieure des beaux-arts, ma l’anno seguente torna a New York per studiare alla Art Students League, affrontando scenografia e illuminazione di scena; poco dopo rischia la vita in un brutto incidente d’auto da cui viene salvata da Condé Nast, editore di Vanity Fair e Vogue, il quale rimane colpito dal suo portamento e gusto nel vestire, e le propone un contratto da fotomodella. Miller diventa alllora una delle modelle più richieste della città, senza però abbandonare la passione per la fotografia. Per studiarne meglio le tecniche nel 1929 si trasferisce di nuovo in Francia per fare da apprendista a Man Ray, proprietario di uno dei più famosi studi parigini; i due diventano presto amanti ma Miller non si limita a essere una semplice musa ispiratrice: collabora col compagno e si occupa di alcune commissioni al suo posto, tanto che molte sue foto saranno inizialmente attribuite a Ray. La coppia si avvicina al movimento surrealista e sperimenta con la tecnica della solarizzazione, che consiste nel concentrare la luce al centro della foto per renderne più scuri i contorni. Tornata a New York nel 1932 dopo aver chiuso la relazione con Man Ray, apre un proprio studio fotografico che in breve diventa molto famoso: ritrae celebrità del calibro di Joseph Cornell e Gertrude Lawrence, senza però abbandonare il surrealismo. Negli anni Trenta è al Cairo dopo aver allacciato una relazione con il funzionario egiziano Aziz Eloui Bey, e qui documenta la quotidianità della città e delle zone limitrofe. Terminato anche questo rapporto torna a Parigi nel 1937 dove incontra il grande amore Roland Penrose; i due viaggiano per l’Europa e in particolare nel sud della Francia dove frequentano gli stessi salotti di importanti artisti e artiste come Pablo Picasso, Dora Maar e Eileen Agar. Nel 1939 la coppia di trasferisce a Londra e lavora per British Vogue. Poco dopo inizia la guerra: Penrose va al fronte e Miller fotografa il bombardamento di Londra per conto del London War Corrispondance Corp. Nel 1942 viene accreditata come corrispondente da Vogue per documentare l’avanzata alleata in Europa, dalla liberazione di Parigi alla scoperta dei campi di concentramento a Dachau. Storica è la foto che la ritrae nella vasca di Adolf Hitler nel suo appartamento a Monaco di Baviera. Dopo la guerra ritrae bambini e bambine nell’ospedale di Vienna e la vita contadina in Ungheria, immortalando l’esecuzione del dittatore Laszlo Bardossy. Qui inizia a dare i primi segni di disturbo post traumatico da stress e depressione, condizioni che la afflissero per il resto della vita. Nel 1947 sposa Penrose dopo aver scoperto di essere incinta di Anthony, il suo unico figlio. La coppia compra una casa nell’East Sussex e ne apre il salotto alle vecchie amicizie e ai nuovi nomi della scena artistica. Miller rimarrà una fotografa fino alla fine dei suoi giorni, ed è grazie al figlio Anthony che il suo lavoro non è andato perso e anzi è stato diffuso e meritatamente celebrato.

Katalin Agnes Kalmár (1910-1943) nasce in una ricca famiglia borghese ebrea; nonostante ciò, cresce a stretto contatto con la servitù e il mondo contadino, esperienza che la porterà a essere politicamente impegnata sin da giovane, ribellandosi alla famiglia. Studia danza al Förstner Institute di Budapest e alla scuola di musica Aliz Jászi per poi lavorare per un po’ di tempo come fisioterapista. Si avvicina al Gruppo degli artisti socialisti di cui sposa uno dei fondatori, Andor Sugár, e si appassiona alla fotografia: a partire dal 1936 assiste la fotografa Marian Reismann nel suo studio, per poi viaggiare nel nord dell’Ungheria assieme a Klára Langer per documentare la vita delle classi meno abbienti, dalla condizione infantile alle misere abitazioni, senza mai assumere un punto di vista pietistico ma dando sempre contegno e rispetto ai soggetti, immortalati con dei primi piani mozzafiato. Ripeterà questa esperienza anche nei viaggi in Italia, dalla Sicilia alla Padania. Nonostante il suo lavoro sia riconosciuto non è abbastanza per sostentarsi: dopo la morte del padre Sugár cade in depressione e in difficoltà economiche insormontabili; in un momento di poca lucidità distrugge molte delle sue foto, mettendo a rischio la propria eredità artistica. Si suiciderà nel 1943, ed è grazie all’amica Langer e alla famiglia se Katalin ha avuto un meritato seppur tardivo successo.

Gerda Pohorylle (Gerda Taro – 1910-1937) nasce a Stoccarda da una famiglia ebrea-polacca, e già da bambina dimostra un animo caparbio e determinato. Fin da giovane si avvicina al socialismo; questo, unito alle sue origini, la costringe a una repentina fuga in Francia nel 1933, dopo essere stata arrestata per la sua attività nel Partito comunista tedesco. A Parigi, dopo aver lavorato come segretaria, si avvicina alla fotografia avendo conosciuto il fotografo ungherese Endre Friedman, con cui forma un fruttuoso sodalizio lavorativo e amoroso. Nel 1936 decidono di documentare sul campo la Guerra civile spagnola, realizzando importanti reportage per conto delle riviste Regards e Vu, adottando gli pseudonimi di Robert Capa e Gerda Taro, il nome con cui Pohorylle sarà poi conosciuta. Sul campo di battaglia rischia più volte la vita per le sue foto, che diventeranno straordinarie testimonianze della brutalità del conflitto e dell’esercito nazionalista, soprattutto per quanto riguarda il disastro di Brunete, dove immortala il contrattacco franchista e i bombardamenti dell’aviazione. Sarà in uno di questi che perderà la vita, giovanissima, dopo essere stata sbalzata via da un veicolo e investita da un camion. Nonostante le ferite mortali e il dolore, fino all’ultimo Taro dimostra preoccupazione solo per le sue macchine fotografiche e il loro prezioso contenuto. Viene sepolta a Parigi; il suo lavoro sarà riconosciuto molto tardi, nascosto dall’opera di damnatio memoriae del regime di Vichy e dalla notevole fama del compagno Robert Capa. Fortunatamente, il ritrovamento della “valigia messicana” contenente i negativi delle sue immagini sulla Guerra civile spagnola ha permesso di darle il giusto riconoscimento.

Katalin Deutsch Blau (1912-2000), meglio conosciuta come Kati Horna, nasce in una famiglia ebrea facoltosa e fin da piccola studia fotografia grazie a József Pécsi assieme a Robert Capa. Nel 1930 si trasferisce a Berlino dove si avvicina al surrealismo grazie alla frequentazione della scuola Bauhaus. L’ascesa del nazismo la costringe a tornare nella natia Budapest, da cui poi riparte per andare a Parigi, continuando a realizzare foto e montaggi ispirati al surrealismo. È in Spagna durante la guerra civile, che documenta per conto della rivista anarchica Umbral assieme a Robert Capa e Gerda Taro. Qui incontra il futuro marito, José Horna, con il quale fugge in Messico dopo l’ascesa di Franco. A Città del Messico Kati Horna racconta con le sue foto la vita della comunità degli esuli e realizza una serie di reportage di successo. Nell’ultima parte della vita, nonostante il peso del trauma della guerra e dell’esilio, si dedica anima e corpo all’insegnamento. Il suo straordinario contributo alla documentazione della Guerra civile spagnola è stato, come per Taro, riscoperto solo grazie a una serie di documenti ritrovati quasi per caso.

Marion Post Wolcott (1910-1990) alla fotografia si avvicina tardi: inizialmente si appassiona alla danza, che studia con dedizione, per poi avvicinarsi all’insegnamento. Nel 1932 si trasferisce a Vienna, dove il fotografo Trude Fleischmann le insegna i trucchi del mestiere e la incoraggia a continuare a fotografare. L’avvento del nazismo la costringe a tornare in fretta e furia in America: si dedica all’insegnamento, ma la violenza che ha visto in Austria e il degrado causato dalla Grande depressione la avvicinano agli ambienti della sinistra, diventando volontaria della Lega contro la guerra e il fascismo. Da qui in poi fotografare diventa per lei un metodo di denuncia, un dar voce a chi non ha modo di potersi esprimere. Stabilitasi a New York lavora come freelance per diverse riviste prima di essere assunta al Philadelphia Evening Bullettin, dove però viene limitata a temi considerati “appropriati” per le donne come la moda e il gossip, subendo oltretutto forte ostilità da parte degli uomini suoi colleghi. Nel 1938 viene assunta dalla Farm Security Administration per documentare le condizioni di vita dell’America rurale a seguito della Grande depressione. Walcott non si fa remore a mostrare gli aspetti più politici delle sue immagini, che sono oltre 9000, ammettendo liberamente la motivazione umanista dietro i suoi reportage; al contrario di molti colleghi e colleghe non vuole mostrare pietà per i soggetti, ma ridare loro dignità e denunciare le condizioni in cui sono stati lasciati dallo Stato, per questo fa spesso amicizia con le comunità che immortala, anche di colore. Walcott abbandona la fotografia dopo il matrimonio, ma negli anni Settanta viene riscoperta dagli accademici e incoraggiata a organizzare una mostra dei suoi lavori nel 1978 prima in California, poi allo Smithsonian e al Metropolitan Museum of Art.

Esther Bubley (1921-1988) è la quarta di cinque figli di una famiglia ebrea-russa. Impressionata dalle foto che documentano la Grande depressione decide di occuparsi di fotogiornalismo e fotodocumentari. Nel 1941 lascia Philipps per raggiungere prima Washington e poi New York, dove trova un posto presso Vogue. Non riuscendo a farsi piacere l’incarico, però, torna a Washington dove lavora con i documenti degli archivi nazionali sotto forma di microfilm. Nel 1942 viene assunta dal Servizio informazioni del governo, che le commissiona vari reportage, tra cui quello di documentare la vita delle persone con parenti al fronte nel Midwest e nel Sud degli Stati Uniti. Nel 1943 è assunta dalla Standard Oil Company, per conto della quale viaggia nel Paese e nel mondo per documentare la questione petrolifera: i suoi soggetti vanno dalle città petrolifere del Texas alla costruzione delle dighe idroelettriche, passando per la trasformazione del paesaggio urbano di città come Matera. I suoi reportage si occupano di vari argomenti: dall’impatto della tecnologia sulle comunità alle malattie mentali, come il pregevole servizio sul Ladies’ Home Journal che testimonia la quotidianità delle famiglie americane nel dopoguerra da punti di vista raramente esplorati. Il successo che incontra le permette di essere una delle prime donne capaci di sostenersi col proprio lavoro di fotografa. Nel 1951 documenta la condizione di bambini e bambine nel Pittsburgh Children’s Hospital, che la porta due anni dopo a essere coinvolta dall’Unicef per andare in Marocco e documentale il programma di cura per il tracoma. La sua fama è tale che anche aziende come la Pepsi Cola la assumono, pagandola per viaggiare in tutto il mondo, e partecipando a diverse mostre collettive come The family of man di Edward Steichen.

Julia Pirotte, vero nome Gina Djament (1907-2000), nasce nella classe operaia polacca, e fin da giovane si impegna politicamente. A 18 anni viene arrestata e imprigionata per 4 anni; rilasciata cerca di fuggire in Francia, ma si ammala ed è costretta a fermarsi a Bruxelles, dove viene presa in carico dalla locale comunità di rifugiati politici; lì incontra il suo primo marito, Jean Pirotte. È Suzanne Spaak, futura partigiana belga, che la introduce al mondo del giornalismo e della fotografia. A seguito dell’invasione del Belgio scappa a Marsiglia, dove lavora come operaia e come fotografa per la rivista Dimanche illustré; ciò la rende presto una figura di rilievo nella Resistenza francese, per conto della quale si procura documenti falsi e trasporta armi, giustificando i suoi frequenti spostamenti col proprio lavoro; nel contempo, documenta la vita di Marsiglia sotto l’occupazione e l’attività della Resistenza – di particolare importanza sono le foto che testimoniano gli eventi all’Hotel Bompard, i cui inquilini saranno poi deportati ad Auschwitz. Finita la guerra torna in Polonia, dove fonda l’agenzia Waf e contribuisce a formare una nuova generazione di fotografi e fotografe polacche. Documenta il pogrom di Kielce e il trattamento degli ebrei sopravvissuti dopo il loro ritorno a casa, eventi che ne riaccenderanno l’impegno politico. Le sue foto sono una testimonianza preziosa delle conseguenze devastanti della guerra sulla popolazione civile.

Galina Sankova (1904-1981) rimane affascinata fin da piccola dalle foto delle reporter pubblicate su riviste russe come Ogonik e Spotlight. Inizia a studiare fotografia appena le è possibile e negli anni Trenta è già una fotografa professionale, e le vengono dati i permessi per partecipare a una spedizione in Antartide a bordo del rompighiaccio Krassine, nell’area dello stretto di Bering. Durante la Seconda guerra mondiale lavora inizialmente come infermiera e autista, ma dopo aver fatto richiesta diventa una delle sole cinque donne a cui viene permesso di fare la fotografa di guerra – le altre sono Natasha Bode, Olga Ignatovich, Olga Lander and Yelzaveta Mikulina – per conto della rivista Frontovaya Illystratsia, documentando le battaglie a Kursck, Mosca e Stalingrado, nonché l’assedio di Leningrado; sebbene rimanga ferita per ben due volte, Sankova continua la sua opera per denunciare la brutalità della guerra e del fascismo: le sue foto del campo di Petrozavodosk saranno usate nel processo di Norimberga. Nonostante il suo lavoro encomiabile, Sankova diventa vittima della censura sovietica e le sue foto vengono chiuse dentro un archivio. Anni dopo, grazie all’incontro con una delle ragazze ritratte durante la liberazione di Petrozavodosk, di cui ripercorre la vita grazie a un reportage, riesce a riabilitare la sua immagine, al punto da ottenere la medaglia dell’Ordine della Stella Rossa.

Galina Sankova

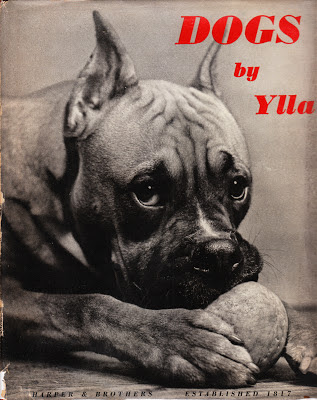

Camilla Koffler (1911-1955) è un punto di riferimento per chiunque si interessi alla fotografia di animali. Nata a Vienna da padre romeno e madre croata, entrambi con origini ungheresi, da giovane si trasferisce a Belgrado per studiare scultura con l’italo-iugoslavo Peter Pallavicini all’Accademia di belle arti: qui, dopo aver scoperto che il suo nome aveva assonanza con la parola serba camel, ossia “cammello”, decide di adottare lo pseudonimo Ylla. Nel 1931 si trasferisce a Parigi, dove lavora nello studio di Ergy Landau che la incoraggia a pubblicare le proprie foto. Nel 1932 apre quindi uno studio, specializzato nel fotografare animali domestici. Nel 1940 ottiene il visto per gli Stati Uniti e apre un altro studio a New York, dove pubblica libri che diventeranno poi classici, come Animaux del 1944, e i volumi per l’infanzia Le Petit Lion e Deux Petis Ours. Nel 1952 viaggia in Kenya e in Uganda fotografando animali selvatici, ma l’anno seguente sfugge alla morte per miracolo a seguito di un incidente aereo a Cape Cod, a sud di Boston, in cui perde la madre. Con i soldi del risarcimento va in India nel 1954, dove troverà purtroppo la fine travolta da un carro di buoi durante una corsa.

Anita Caracotchian (1899-1997) viaggia in tutta Europa assieme alla famiglia sin dall’infanzia, scoprendo la passione per la fotografia poco prima dell’inizio della Grande guerra. Tra gli anni Venti e Trenta è a Parigi, conosce quello che sarà poi suo marito, Marcel Conti, con cui inizia a percorrere il mondo imbarcandosi su navi da pesca e fotografando la quotidianità dei pescatori, che diventeranno poi reportage di viaggio. Grazie a questa esperienza si unisce all’Istituto Oceanografico e partecipa a varie campagne scientifiche a bordo del peschereccio le Viking nell’Artico: oltre a documentare la spedizione, Conti aiuta nella mappatura del fondale marino, sottolineando i danni ambientali causati dalla pesca intensiva. Durante la guerra si trasferisce in Nord Africa, dove documenta la locale comunità di pescatori francesi e le scoperte di nuove specie di pesci. Nel 1943 è incaricata dal governo di Algeri di studiare nuovi metodi di pesca e di impostare una ricerca sulle risorse ittiche dell’Africa occidentale, un impegno di 10 anni che la porta in Mauritania, Senegal, Guinea e Costa d’Avorio a studiare i fondali marini, gli estuari, la fauna e la flora locali. Contribuisce a migliorare la tecnologia di conservazione del pescato e crea anche una adeguata tecnica di pesca per gli squali. Dopo la guerra, però, perde il sostegno e il finanziamento del governo francese ed è costretta a rientrare in patria negli anni Cinquanta. Nonostante ciò, i coniugi Conti non si fermano, salendo a bordo di altri pescherecci, lavorandovi e continuando la loro opera di ricerca e documentaristica, acquisendo sempre più consapevolezza dei danni causati nei mari dall’inquinamento e delle sue conseguenze sulla popolazione – ricerche che confluiranno nel libro-denuncia L’Ocean, les bêtes et l’homme. Negli anni Sessata apre impianti di acquacoltura dove far crescere pesci che avrebbero sia provveduto alla sussistenza delle popolazioni che a ripopolare i mari danneggiati dalla pesca selvaggia, creando aziende nel Mar Adriatico e nel Mare del Nord. Considerata pioniera della lotta ambientalista nei mari e una delle oceanografe più importanti di Francia, Anita Conti ci ha lasciato immagini inestimabili della vita del mondo maschile sui pescherecci e foto incredibili del mare in tempesta.

***

Articolo di Maria Chiara Pulcini

Ha vissuto la maggior parte dei suoi primi anni fuori dall’Italia, entrando in contatto con culture diverse. Consegue la laurea triennale in Scienze storiche del territorio e della cooperazione internazionale e la laurea magistrale in Storia e società, presso l’Università degli Studi Roma Tre. Si è specializzata in Relazioni internazionali e studi di genere. Attualmente frequenta il Master in Comunicazione storica.