Sembra una formula matematica e, per qualcuno, sarebbe addirittura magica. Sostituendo o omettendo le desinenze delle parole marcate dal genere, diventerebbe possibile realizzare il desiderio (e il diritto) dell’inclusione sociale, del rispetto delle singole soggettività (almeno dal punto di vista linguistico), procedendo, attraverso la sua sostituzione, al depotenziamento del linguaggio universale neutro, in realtà maschile. Quando sono entrata la prima volta nell’aula della mia università adibita al corso “Lingua, linguaggi e genere”, fusione di insegnamenti filosofici e semiotici, le diverse personalità presenti nella classe mi hanno subito piacevolmente colpita. In un ambiente così variegato e vivace avrei sicuramente trovato un posto amichevole in cui poter dire la mia, un luogo in cui, avevo la certezza, si sarebbe potuto condurre un dibattito pacifico e proficuo. Non voglio sostenere che, nella realtà, le mie aspettative furono disattese ma che, vuoi per il mio modo di essere e di percepire le cose, vuoi per un’oggettiva riluttanza, il mio eden non fu poi così paradisiaco.

La ragione delle mie parole, espressione di quanto ho avvertito allora, si collega a una precisa circostanza: durante una delle nostre prime lezioni, la professoressa ci domandò quale fosse la nostra posizione rispetto alla lingua. Mi spiego meglio… si trattava di scegliere la nostra preferenza rispetto a tre modalità differenti di usare la lingua italiana: propendevamo per il maschile sovraesteso? Ci sentivamo più a nostro agio con il neutro o eravamo a favore dei marcatori di genere?

I/le più estroverse (non io, che ho sempre avuto delle reticenze a parlare in pubblico) non esitarono a dire la loro e, come se fosse la cosa più ovvia del mondo, risposero che il modo più corretto e rispettoso di impiegare il nostro codice grammaticale consistesse nel neutralizzare la differenza che porta insita in sé da sempre. Ne erano certi/e al punto tale da sembrare schernite da qualsiasi opposizione, così numerosi/e, coese nelle loro convinzioni, da far tacere il/la dissidente che, in quel contesto, sarebbe apparsa come l’avversatrice di una democrazia unanime.

Così da quella lezione in poi diventammo anche per la professoressa studentu o student, parole che già circolavo nell’aula e che a me non persuadevano. Accettai la vittoria della maggioranza ma, comunque, volevo dire la mia. Così, nel pomeriggio, mi recai nello studio della docente. «Io volevo dirle che non sono d’accordo! In aula non ho detto niente perché temevo il linciaggio però, ecco, glielo volevo dire. E poi, scusi l’ignoranza, ma le parole vengono declinate sulla base del sesso o del genere?».

Ora, so che i lettori/lettrici potrebbero accusarmi di determinismo biologico, eccetera, eccetera, però, se da qualche parte bisogna partire, occorre fare le domande anche più antiprogressiste. La docente mi rispose che la lingua italiana, poiché deriva dal latino, segue i generi. A me non convinse poi tanto nemmeno la sua risposta ma abbandonai il caso nel timore di proseguire un’inchiesta per la quale avrei potuto essere tacciata di bigottismo e, peggio ancora, di negligenza verso i diritti umani. Misi in dubbio persino i miei studi: forse ero davvero una conservatrice che non stava al passo con i tempi nonostante gli insegnamenti impartiti.

Comunque, trovai un’altra esule che, come me, veniva definita una femminista arcaica e della prima ora… Ma questa è un’altra storia. Il giorno successivo, la professoressa ci invitò nuovamente alla riflessione. Questo è il contenuto della sua lezione…

Partiamo dalla definizione di inclusione: «L’atto, il fatto di includere, cioè di inserire, di comprendere in una serie, in un tutto; […] nella teoria degli insiemi e in logica matematica, relazione d’i tra due insiemi, relazione in base alla quale uno dei due insiemi contiene l’altro come proprio sottoinsieme» (definizione Treccani).

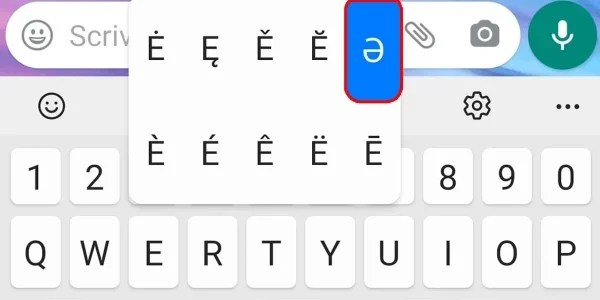

Sembra quindi che l’inclusione, il prendere dentro, non possa esistere se non c’è qualcuno che resta fuori; come il bello e il brutto, il bene e il male, senza l’esclusione non esiste nemmeno il suo opposto, corrispettivo positivo della coppia. Ma chi è l’entità che resta all’esterno e che è definita in rapporto e in opposizione a chi è dentro? Seguì poi l’esposizione dei segni grafici utilizzati più frequentemente da chi sostiene l’urgenza di un lavoro di revisione della nostra lingua a vantaggio della neutralità.

La “ə”,«scevà (adattamento italiano di schwa, trascrizione tedesca del termine grammaticale ebraico shĕvā/ʃəˈwa/, che può essere tradotto con «insignificante», «zero» o «nulla») è il nome di un simbolo grafico (meglio, di un segno paragrafematico) ebraico costituito da due puntini [:] posti sotto un grafema normalmente consonantico, per indicare l’assenza di vocale seguente o la presenza di una vocale senza qualità e senza quantità, quindi di grado ridotto. Lo scevà è un suono vocalico neutro, non arrotondato, senza accento o tono, di scarsa sonorità spesso, ma non necessariamente, una vocale media-centrale. È trascritto con il simbolo IPA /ə/ e nel quadrilatero vocalico ha una posizione centrale» (definizione Treccani).

Sul sito italianoinclusivo.it si legge che, utilizzando questo segno paragrafematico, si risolverebbero «tutti i problemi presenti nelle attuali soluzioni inclusive finora utilizzate». Si potrebbero però sollevare delle obiezioni: tralasciando il fatto che, da definizione, la “ə” ci ridurrebbe all’insignificanza e alla nullità, vi è, nell’utilizzo della scevà, anche una questione di inclusività (per l’appunto). Questa vocale medio-alta, infatti, potrebbe rappresentare un problema per le persone neurodivergenti, per quelle affette da dislessia o, in generale, per quelle con difficoltà di lettura… Potrebbero, quindi, essere loro quelli/e che rimangono fuori dal gruppo degli inclusi?

L’“*”, asterisco, «segno grafico in forma di stelletta, già in uso nei codici latini e greci, che serve di richiamo a note poste in margine o a piè di pagina, o per indicare lacuna nel testo od omissioni volontarie di nomi che non si vogliono citare. […] In anni recenti, il segno grafico viene talora impiegato nelle lingue flessive come suffisso neutro in sostituzione del maschile plurale sovraesteso» (Treccani).

Anche in questo caso, si tratta di un segno impiegato per indicare qualcosa (e, di conseguenza, qualcuno) che sta ai bordi, una mancanza o un’esclusione volontaria. Se l’intento è quello di dar luce e visibilità, di porre al centro quelle soggettività che, tradizionalmente, sono collocate ai confini e di includerle nel tessuto sociale di appartenenza, viene da chiedersi se questo sia il modo più corretto di procedere. Le stesse riflessioni potrebbero essere fatte in merito a un altro segno ricorrente: la “x”.

«Negli usi più comuni la lettera x viene adoperata come abbreviazione o simbolo: in matematica, nella forma minuscola, più raramente maiuscola, e come s. f., indica tradizionalmente un’incognita in un problema e spec. in un’equazione. […] Valori e usi simili ha anche nel linguaggio corrente: “è veramente una grossa x, una grande incognita; nel giorno x, all’ora x”, nel tale e tal giorno, nella tale e tale ora. Esclusivamente nella forma maiuscola, non puntata, il segno X è simbolo, in biologia e genetica, di uno dei cromosomi sessuali (l’altro, presente nel sesso eterozigote, si indica con Y). […] Nel giornalismo e nella pubblicità, la lettera X è stata introdotta per qualificare spettacoli cinematografici di contenuto pornografico (film X, e analogamente si parla di cinema X, di circuiti X, e sim.). Con riferimento alla caratteristica forma della lettera, è di uso comune la locuzione “a x” (o più spesso a X) per indicare disposizione di elementi incrociati come una croce di sant’Andrea: “le due strade si incrociano a X; gambe a X”» (Sandro Veronesi, XY, Fandango Libri, Roma, 2010).

Nelle sue diverse accezioni, in particolar modo in quella biologica-genetica, il segno si presta sicuramente al compito di identificare entrambi i generi, ciononostante è evidente la difficoltà di pronuncia che il simbolo/lettera porta con sé. In considerazione delle osservazioni precedenti, la “u” e la “@” potrebbero sembrare più idonee allo scopo. La chiocciola (“@”) è un animale ermafrodita, bisessuato; la “u”, come desinenza neutra, è già utilizzata nei dialetti meridionali per «lessemi neutri, non numerabili e privi di plurale, perlopiù nomi di massa o collettivi: cfr. a Rieti lo turcu “il granturco” ma lu turcu “il turco”, a Macerata lu scuru “l’imposta della finestra”». (Treccani). «Nella teoria degli insiemi, U rappresenta talvolta l’insieme universo» (cfr. Treccani).

Ecco qui la soluzione… Direte voi! Ma, ahimè, anche in questo caso, è importante riflettere su una questione: sia il logogramma che la vocale richiamano, rispettivamente, il femminile e il maschile. La chiocciola, visivamente, appare infatti come una “a” arricciata su sé stessa; inoltre, non possiamo non prendere in considerazione il fatto che, negli usi abbreviati, «la forma minuscola puntata, u è talora abbreviazione di uomini, spec. in scritti di argomento militare (per es.: 80.000 u.)» (Treccani). Tengo a precisare che questo elenco, e le riflessioni che lo hanno interessato, non ha in nessun modo lo scopo di delegittimare ma, al contrario, vuole essere uno spunto per porsi delle domande sulla direzione che si è intrapresa o che si vuole intraprendere; per un ripensamento, se necessario, o per un avvaloramento, qualora lo si ritenga opportuno.

D’altronde, ritengo che le donne e le soggettività queer stiano combattendo la stessa battaglia esistenziale, una lotta segnata dallo slogan “io esisto e pretendo di essere riconosciuto/a/ə” (utilizzo la scevà perché è il simbolo più ricorrente nei testi scritti e perché il suo uso è avallato anche da importanti linguisti/e, tra cui Vera Gheno).

Non a caso, anche il genere grammaticale femminile fa fatica a imporsi: torna subito alla memoria la richiesta della Presidente del consiglio di essere appellata al maschile o, più recentemente, l’intervento dell’opinionista Francesco Giubilei che, senza troppa fantasia, ha giustificato il suo rifiuto di riferirsi alla candidata americana Kamala Harris al femminile con il diritto alla libertà di parola.

Certo è che i marcatori di genere femminili sono sempre esistiti; usarli non significa modificare la nostra lingua ma utilizzarla correttamente, applicando le sue regole grammaticali. Eppure, per alcuni/e, si tratta ancora di una trasgressione della norma, di una deviazione femminista.

Con questi presupposti mi sembra ineluttabilmente giusto unirci, come facciamo, nella lotta comune al maschile universale. Ma non posso non chiedermi se quello “studentu” rivolto a tutte le persone nella classe, anche a quelle donne come me, in cui il genere è congruente al sesso, non mimi il gesto patriarcale della riduzione all’assoluto esclusivo. Perché io, in quella nominazione, svanisco.

Ogni volta che un giocatore diventerà un giacatoru, io scomparirò nella mancata pronuncia del suffisso -trice, intrappolata in un “e” e in una “u” che non mi rappresentano e che, di fatto, mi gettano, ancora, nel dimenticatoio. In questa tragedia che, fino a poco tempo fa, portava in scena esclusivamente il linguaggio degli uomini, fatto da loro per loro, credo che tutti/tutte/tuttə possiamo avere la nostra parte.

Se rimarrò forzatamente dietro le quinte, la storia mancherà di una scena, di una voce e lo spettacolo sarà incompleto. Io so quanto è importante essere riconosciute/i, perché so che solo nel riconoscimento, nell’essere nominate/i noi esistiamo e se mi verrà chiesto, nel rispetto delle soggettività che non si identificano né nel maschile né nel femminile, utilizzerò il neutro; ma, non ci riducete all’oblazione e all’oblio. Dopo tutto anche io pretendo di esistere, nel riconoscimento di una “A” pronunciata a voce alta.

Articolo di Sveva Fattori

Diplomata al liceo linguistico sperimentale, dopo aver vissuto mesi in Spagna, ha proseguito gli studi laureandosi in Lettere moderne presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza con una tesi dal titolo La violenza contro le donne come lesione dei diritti umani. Attualmente frequenta, presso la stessa Università, il corso di laurea magistrale Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione.