La ventunenne Lucia Santaromita, sposata con il ricco commerciante Paolo Paparoni e già madre di due figli, a metà maggio del 1915 accompagnò alla stazione il marito Paolo, coscritto alla Prima guerra mondiale nel paesino di Capo d’Orlando, sulla costa tirrenica messinese. Con i figlioletti per mano se ne tornò a casa desolata, ma confidando che quella guerra, in dialetto detta “trenta e trentuno” (Trento e Trieste) fosse presto vinta, come si sentiva dire. Abitava nella piazza centrale ancora sterrata, da dove iniziò la sua guerra personale sul fronte domestico coi figli infanti, irrequieti per il disagio affettivo dovuto al ménage alterato, e sul fronte paesano dal negozio al pianterreno, che avrebbe dovuto gestire responsabilmente con le proprietà agricole, una linotipia, la segheria, i rapporti commerciali in provincia e in Venezuela.

Iniziò pure la quotidiana corrispondenza col marito, un corpo di circa trecento lettere, le più interessanti quelle di Lucia perché specchio di cronaca puntuale sia della vita privata che di quella cittadina. Interessanti per la novità di lettere femminili dalla Sicilia in quel periodo bellico, dato che l’alfabetizzazione era scarsa e che fino ad oggi la storia ufficiale ha indagato e prodotto lavori approfonditi sugli epistolari dal fronte solo maschili, perfino sul disagio mentale e l’ospedalizzazione dei soldati.

In queste lunghe lettere il vissuto personale di Lucia delinea i termini del rapporto maritale in tutte quelle caratteristiche che oggi chiamiamo di arretratezza: il padre padrone, due gravidanze militari nei periodi della licenza dal fronte friulano, un rapporto affettivo totalizzante seppur autentico, la solitudine insopportabile affrontata con la costante ricerca di informazioni sull’andamento della guerra e sugli spostamenti delle truppe, la pedagogia infantile punitiva con l’uso di bastonature, la metodologia dei sotterfugi e del clientelismo per cercare di far esonerare il marito dal servizio. Però il suo profondo rifiuto e la condanna dell’evento bellico risultano costanti e tipicamente femminili, fondati non solo sull’ingiustizia della morte per scopi altrui ma anche sulla disapprovazione dei nuovi strumenti di morte (mitraglie, aerei, gas ecc.), valutati come bizzarrie apparecchiate per l’annientamento dell’umano nemico, e dimostrano un sentimento connaturato che le consente confronti e giudizi sempre calzanti di fronte al realismo della fragilità delle creature umane, salvo citazioni originate dal regolamentare patriottismo indotto dalla propaganda di Stato. «La sola parola dire al fronte mi impressiona che mi sento impazzire davvero. E di giusto che al fronte ci vanno quelli che vollero la guerra… non si sentono altro che notizie di soldati morti in guerra che t’assicuro della campagna ne mancano assai […] questo finimondo che non hanno principio di fine per evitare queste barbarie che si stanno commettendo». Lucia è consapevole dell’orrore della guerra, definita infame, dura, barbara, brutale e può osservare come il conflitto evidenzi la violenza in tutte le relazioni del vissuto e conduca verso il maledetto gioco bellico, che da sempre vede ugualmente distrutti vincitori e vinti, tanto da riuscire in extremis ad alimentare il suo impulso aggressivo: «Se mi venisse quel mascalzone di Francesco Giuseppe e la canaglia austriaca ne farei quantu da donna carneficina». Nella difficile situazione internazionale delle guerre che stiamo vivendo in questi tempi, capita di sentire riproposte valutazioni e scelte di condanna simili a quelle di cent’anni fa, perché la guerra coinvolge le donne nei patimenti dell’umanità. Del resto la Sicilia, come ogni altra regione, ebbe in quell’evento un gran numero di caduti, la cosiddetta “carne da cannone”, e nella ricorrenza del centenario appena trascorsa questo tipo di corrispondenza epistolare, se coltivata, avrebbe tutto il diritto di far parte di quel discorso, per giungere a dire con Platone che «solo i sopravvissuti hanno visto la fine della guerra» o con Virgilio che «nulla est salus in bello» (nella guerra non c’è salvezza per nessuno).

Lucia si rivolge a Paolo, «mio adorato e sempre ricordato», da una posizione interiore definibile di sudditanza, gli chiede permesso e avallo sulle decisioni da prendere, relaziona assolvendo al dovere di farlo e lui, impersonando la mentalità paternalistica corrente, le scrive: «Sono io il padrone di te e faccio quello che voglio, non ti pare che sia così?» e il mantra quotidiano della moglie è: «Ci vuole il papà per correggere i figli, i padri di famiglia non devono andare in guerra». Lucia si comporta inizialmente come serena appendice dell’uomo che ama al punto da seguirne gli spostamenti armata di carta geografica e bollettini dal fronte: «Se avessi le ali volerei da te», fino ad usare il gergo soldatesco: «Vorrei fare sacco e branda per venire da te». Le due gravidanze da licenza sono dichiaratamente subite e sofferte, rivelatrici del compensare con nuove vite la probabilità di morte vissuta dai soldati e accettata dalle donne come ulteriore carico alla propria stessa sopravvivenza, gravata dalla cura di anziani e minori, compresi la gestazione e il parto “secondo natura” fra i muri di casa, «sono disturbi di gravidanza che però per me è una malattia continuata di 9 mesi».

Leggendo le lettere si tocca con mano come siano questi i temi che collegano il passato alle conquiste del nostro presente repubblicano, a perenne sepoltura di quella tradizione sociale. Tantissime altre italiane come lei e di classe sociale inferiore dovettero prendere in mano la propria vita, sostituire i ruoli maschili e scoprire la capacità di autogovernarsi.

Dal suo osservatorio dalla porta del negozio, che le consente con la popolazione paesana contatti e relazioni che cura efficacemente, Lucia svolge per tre anni e mezzo un’attività costante di monitoraggio sia del degrado della vita che della ricerca di stratagemmi al limite della legalità per liberare il marito, cui scrive: «Confidiamo in Dio che ti dia tutti i mezzi per sapertela svignare». È nella lettera a Paolo del luglio 1917 quest’affermazione fatidica di Lucia, che riassume la resistenza delle donne italiane di allora, quando smisero di sentirsi angeli del focolare per essere nuove Antigoni e quando il sesso debole di slancio divenne forte: «Tu non dovrai pensarci a niente, che io quantunque donna saprò fare».

Nelle descrizioni cronachistiche delle sue lettere si legge un punto di vista non statistico o puramente oggettivo, ma umanamente da lei riscontrato di persona dei disagi economici, affettivi, familiari, relazionali, del carico lavorativo raddoppiato e di responsabilità, dello sforzo mentale nell’affrontare un modo di vivere stravolto perché regolato dalle insidie mortifere indotte dalla carestia, dalle malattie vecchie e dalla novità della spagnola, da probabilità di raggiro, saccheggio, offese ai diritti umani.

Questa donna forte, anzi fortissima, raggiunse lo stremo senza crollare, a differenza del marito caduto in preda alla depressione da straniamento e che finì il servizio ospedalizzato, denunciando: «Vorrei avere un mese di solitudine in un bosco dove non ci dovrebbero essere nemmeno rumore di alberi, per vedere se potrei mettere la testa apposto. […] Sono proprio sazia di tutti gli amici intimi e di tutti, […] ho odiato anche i parenti miei e non vorrei sentire parlare perché tutto mi disturba, figurati che certi momenti odio i nostri figli».

In una fototessera del 1928 capitata per caso nel mucchio delle lettere, a dieci anni di distanza dalla fine del conflitto la signora Lucia ha uno sguardo sapiente e sereno, donna di tutto rispetto reduce da una guerra combattuta con onore come le tante italiane a cui è toccato vivere la speciale autonomia personale avendo raggiunto la consapevolezza di aver loro stesse salvato l’Italia e saputo eguagliare il ruolo dei mariti, antesignane misconosciute del diritto moderno alla parità di genere.

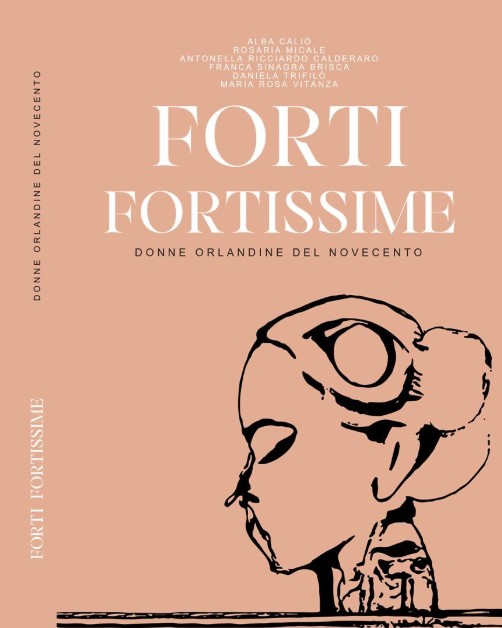

Nota esplicativa. Questa storia epistolare è stata pubblicata in uno dei sei profili biografici di donne orlandine del primo Novecento a Capo d’Orlando, Forti, fortissime, con la presentazione di Giuseppina Paterniti, libro realizzato da sei scrittrici in occasione dell’8 marzo 2024, che ha avuto un buon successo in paese e nei dintorni. In assenza di una distribuzione editoriale, lo si può chiedere alla vostra cronista, tramite Tf.

Alba Calio, Rosaria Micale, Antonella Ricciardo Calderaro, Franca Sinagra Brisca, Daniela Trifilo, Maria Rosa Vitanza

Forti, fortissime – Donne orlandine del Novecento

***

Articolo di Franca Sinagra

Pubblicista (Odg-Sicilia) e scrittrice, vive da molti anni a Capo d’Orlando (Messina), dove si dedica ad attività culturali e al recupero storico del territorio. Formatasi a Trento e Padova con laurea in materie letterarie, ha insegnato nelle scuola statale.