Nell’immaginario popolare (una categoria per nulla spontanea ma costruita ad arte dalle élite al potere) la minigonna è stata sempre presentata come l’indumento della liberazione femminile per antonomasia. È stato davvero così?

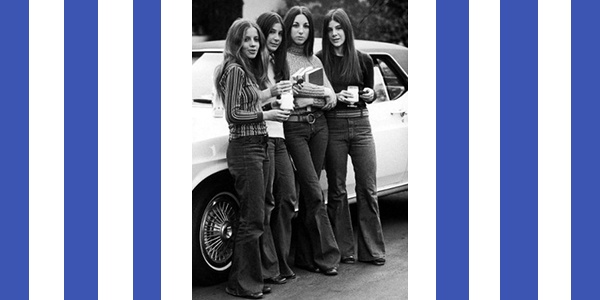

Nella mia esperienza di “femminista giurassica” ovvero di una di quelle che fondarono il femminismo moderno nel 1971, la minigonna non fu un capo di vestiario “liberatorio”, fu solo un indumento alla moda. Il vero indumento “liberatorio” per me e le mie coetanee furono i blue jeans femminili con la patta davanti che arrivarono in Italia nei primi anni Sessanta. E come potrebbe non essere, quando col pensiero ritorno alla lotta accanita che portai avanti con mia madre per poter comprare il mio primo paio di blue jeans con apertura davanti e non con lo zip sul fianco? Era il 1963, io ero in terza media e abitavo al Lido di Venezia che era un luogo molto cosmopolita e aperto rispetto ad altre città italiane. La battaglia fu a colpi di cannone tradizionale da parte di mia madre e di ribellismo anticonvenzionale da parte mia.

Il modo con cui le donne si coprono il corpo è sempre stato un tema controverso a dir poco. Le regole del vestiario femminile sono sempre state coercitive, imposte dal potere patriarcale e statale che ne esige il rispetto o con le cattive (punizioni corporali, carcere o morte) o con le buone ovvero attraverso i metodi più suadenti, ma non meno ferrei, della moda e del controllo sociale. Il corpo della donna è qualcosa che tuttora turba le masse maschili siano esse represse oltre ogni dire o aperte, liberate, fluide. Detto questo non diventa più una bizzarria il fatto che l’andamento della lunghezza delle gonne segua la congiuntura economica, almeno in quei Paesi dove il dictat tradizione-religione non controlla totalmente il modo con cui viene celato/(s)coperto il corpo femminile.

L’antropologo inglese Desmond Morris evidenziò il rapporto preciso che esiste tra l’andamento dell’economia occidentale e la lunghezza delle gonne. Nei ruggenti anni Venti le gonne sono corte, stile charleston, ma si allungano molto con la crisi del 1929 e la conseguente recessione degli anni Trenta. Durante la Seconda guerra mondiale, con l’economia di guerra in crescita, diventano più corte, per poi invece allungarsi nel periodo dell’austerità postbellica. Il boom economico degli anni ’60 fa comparire la minigonna che conquista il mondo e si accorcia sempre più fino al 1969, quando la gonna si allunga di colpo fino ad arrivare alle caviglie nel 1973, con la crisi petrolifera, conseguenza della guerra del Kippur (giusto per fare degli esempi).

I jeans in denim e rivettati avevano già una lunga tradizione come indumento da lavoro maschile (overall) dal 1873 (anno del brevetto).

I primi jeans femminili comparvero negli Usa nel 1935 come capo da lavoro femminile (specie nei ranch) e, nel 1937, appaiono per la prima volta su Vogue, ma divennero un simbolo della emancipazione femminile del New Deal e delle donne impegnate nello sforzo bellico contro il nazismo con il famoso poster di Rosie the Riveter (Rosie la Rivettatrice), icona dei 6 milioni di donne americane che avevano sostituito gli operai maschi andati in guerra nelle fabbriche di aerei, navi, carri armati e cannoni. Nella copertina del Saturday Evening Post del 1943 Rosie venne raffigurata come una donna robusta vestita con blue jeans che fa la pausa pranzo con una pistola a rivetti sulle ginocchia come fosse un mitra e sotto le sue scarpe da lavoro da pochi soldi una copia del Mein Kampf di Adolf Hitler, sul suo cestino del pranzo c’è scritto “Rosie”.

L’immagine riprendeva sia la canzone omonima che il manifesto del Westinghouse Company’s War Production Coordinating Committee del 1942 che rappresentava una donna in jeans che si rimboccava le maniche sotto la scritta “We Can Do It!” (Possiamo farcela).

Con la fine della Seconda guerra mondiale le donne vennero rispedite a casa, ma ormai avevano imparato ad apprezzare una vita autonoma e indipendente. I jeans erano in qualche modo il simbolo dell’emancipazione femminile delle donne lavoratrici della classe operaia in contrasto con la gonna sotto il ginocchio di Chanel delle signore altoborghesi. A dare una ulteriore spinta alla diffusione dei jeans presso le lavoratrici britanniche e americane fu la penuria di stoffe che si era verificata nel corso della Seconda guerra mondiale a causa della richiesta di tessuti per le uniformi e nel Secondo dopoguerra durante la cosiddetta age of austerity del governo laburista britannico. L’industria che più si avvantaggiò del Piano Marshall (European Recovery Program) fu la cotoniera che, non avendo subito danni profondi durante il conflitto, riuscì ad approfittare tempestivamente della cancellazione del Giappone dai Paesi esportatori e delle difficoltà di riconversione produttiva in cui si batteva la Gran Bretagna. Come altri beni, in Gran Bretagna i tessuti erano razionati (il razionamento durò fino al 15 Marzo 1949) e potevano essere acquistati grazie a particolari “buoni” (coupon). Ogni inglese aveva a disposizione 30 coupon all’anno per vestirsi, ma correva il rischio di esaurirli in fretta: per un abito da uomo ci volevano infatti 26 buoni, per un vestito da donna 16. Le tute da lavoro, tuttavia, e i jeans erano considerati tali, si potevano avere in cambio di un solo coupon: ovvio che questi ultimi diventassero popolari.

Anche se jeans femminili erano ancora con l’allacciatura sul fianco come da tradizione, essi erano visti dai benpensanti come indumento per zotici, vaccari e per poveracci o erano collegati alle uniformi con la scritta PW date ai prigionieri di guerra tedeschi negli Usa.

Il salto di qualità dei jeans nell’immaginario collettivo maschile lo si ebbe nei primi anni Cinquanta quando vennero sdoganati come indumento “ribelle” e alla moda dai divi James Dean (Rebel without a Cause o Gioventù Bruciata) e Marlon Brando (The Wild One o Il selvaggio). Subito i maschi desiderosi di far parte della “rude razza pagana” proletaria e ribelle (è il periodo dei Giovani Arrabbiati in Inghilterra) si divisero in due fazioni distinte dai due diversi tipi di patta: la zipper (con la lampo) di Dean e la button fly (con i bottoni) di Brando.

Complici Dean e Brando nell’Italia bacchettona della DC e dei preti e antiamericana dei comunisti, i jeans rimasero un indumento maschile, proibito per noi fanciulle. Poi improvvisamente il botto: nel 1952 nel film Clash by Night Marilyn Monroe indossò i jeans da lavoro maschili con la patta davanti invece che con la lampo sul fianco come erano stati i pantaloni femminili fino a quel giorno.

Ovviamente in Italia si era sempre in ritardo per cui gli scandalosi jeans di Marylin arrivarono, almeno al Lido di Venezia, circa dieci anni dopo e, in buona parte del resto di Italia, negli anni ‘70. Come arrivarono, subito furoreggiarono anche da noi e io cominciai a non desiderare altro che un paio di jeans “da uomo” e a impiantare continue discussioni per vincere l’adamantina opposizione di mia madre a comprarmi quell’indumento indecente. In realtà avevo da fare una doppia lotta: una era quella per poter indossare un capo maschile e l’altra, di cui ero inconsapevole, era quella per acquistare un vestito “confezionato”. Gli abiti confezionati, infatti, in Italia erano considerati l’abito della popolazione meno abbiente. Confezionato equivaleva a “consunto” (Inchiesta Doxa 1952-53). Inoltre gli abiti confezionati erano anch’essi più un capo di abbigliamento maschile che non femminile (25% contro l’11% femminile) e, peggio, erano acquistati soprattutto per l’abbigliamento interno: camicie, maglieria, biancheria intima. L’abbigliamento pronto restava comunque una percentuale ancora inferiore a quella degli abiti fatti dal sarto o fatti in casa: pari al 52% per l’uomo e al 60% per la donna.

Dopo una lotta strenua e disperata convinsi mia madre a non farmeli fare dalla sarta sottolineando che la poverina avrebbe fatto un obbrobrio che mai avrei indossato. «E dove li prende i rivetti?» ripetevo io terrorizzata all’idea di dover subire quelle terrificanti sedute di prova che alla fine risultavano in un abito completamente diverso da quello da me scelto e pericolosamente simile a un informe sacco di patate — ovviamente un sacco di patate ben diverso dal famoso abito di Marylin Monroe.

Alla fine mia madre e io andammo nell’unico negozio di vestiti del Lido di Venezia e lì, scoprendo che per ottenerli, bisognava prenotarli perché tutte le ragazze del Lido li stavano comprando, la genitrice alzò bandiera bianca. Potenza della Moda e dell’omologazione sia adolescenziale che materna.

Quello fu il primo vero indumento emancipatorio perché spezzava una barriera secolare per non dire millenaria. I jeans erano simbolo dell’emancipazione femminile conquistata durante la guerra come donne che avevano combattuto o sul fronte interno (operaie, ausiliarie ecc.) o addirittura in prima linea, erano metafora che le donne potevano fare anche lavori o cose “da uomini”, erano un simbolo di ribellione giovanile e operaia, e ormai erano di moda dato che li vedevamo addosso alle grandi dive di Hollywood che venivano per la Mostra del Cinema di Venezia. Il passaggio successivo, ma meno noto, furono i bottoni a destra come gli uomini nelle giacche di jeans e di pelle.

Poi nel 1967 arrivò la minigonna… ma questa è un’altra storia.

***

Articolo di Flavia Busatta

Laurea in Chimica. Tra le fondatrici di Lotta femminista (1971), partecipa alla Second World Conference to Combat Racism and Racial Discrimination (UN Ginevra 1983) e alla International NGO Conference for Action to Combat Racism and Racial Discrimination in the Second UN Decade, (UN Ginevra 1988). Collabora alla mostra Da Montezuma a Massimiliano. Autrice di vari saggi, edita HAKO, Antrocom J.of A.