Fin da bambine mio padre aveva trattato me e mia sorella da “ragazzi di bottega”, ovvero da aiutanti quando faceva lavori in casa — fossero essi cambiare le cinghie di pesantissime persiane di legno, passare gli attrezzi se doveva aggiustare un lampadario o la nostra bicicletta. I miei avevano vissuto tutta l’Odissea del passaggio della Linea Gotica e il successivo dopoguerra.

Figlio di un possidente dell’alta padovana, mio padre era stato diseredato per aver sposato mia madre, poco contando agli occhi dei miei nonni che mia madre lo avesse aiutato a fronte di tre rastrellamenti delle SS che lo cercavano a causa di alcune spiate. Per i miei nonni mia madre aveva tre difetti imperdonabili: 1) non era nostrana (ovvero veneta, ma di Rimini); 2) era di famiglia nobile… e si sa che i nobili non hanno voglia di lavorare; 3) era nata in una città di mare… e si sa che le donne delle città di mare sono di facili costumi.

Forti di questi pregiudizi abbandonarono i miei a se stessi, anche se la nascita di Sandra nel 1946, ben 12 mesi dopo il matrimonio, certificava che mia madre non era una “sposa di guerra”, ovvero una che si era fatta mettere incinta per farsi sposare. Durante i primi due anni di matrimonio i miei fecero la fame in quel di San Marino dove erano sfollati, catturando piccioni selvatici per mangiare e facendosi il letto con i fili del telefono abbattuti dai bombardamenti. In ogni caso, memore della guerra, il mantra di mio padre era: «Un uomo deve saper stirare perfettamente il colletto di una camicia (cosa considerata difficile) e una donna deve saper mettere su una vite col trapano, perché la vita non sai mai cosa ti può presentare».

Grazie a questo insegnamento noi eravamo cresciute imparando a piallare, segare, martellare chiodi, aggiustare la dinamo della bici (allora, negli anni 1950-60, la polizia urbana ti fermava per controllare se la luce della bicicletta funzionava!) e altri lavoretti di falegnameria, oltre a saper apparecchiare la tavola, attaccarci un bottone e così via. Considerando l’epoca, devo dire che, pur avendo due figlie femmine, mio padre non cercò mai di avere un figlio maschio, a differenza di parenti e amici che sfiancavano le mogli con gravidanze nella speranza di un erede che «portasse il nome di famiglia».

circa 11 anni dopo

Essendo venute su con un’educazione che per l’epoca era più maschile che femminile (a pensarci direi che siamo state fortunate a nascere allora perché oggi magari qualche psicologo o assistente sociale — all’epoca soggetti sconosciuti — poteva dichiararci trans, riempirci di ormoni e farci tagliare le mammelle) quando in prima media cominciammo a dover studiare Economia domestica, vivemmo la materia come una tortura. Ancora ricordo con orrore mia sorella Sandra che mi ripeteva i vari modi per smacchiare circa 53 tipi diversi di macchie da quelle d’erba, a quelle di sangue, a quelle d’inchiostro di china mentre con una fantozziana Seicento rossa a passo di lumaca attraversavamo il Polesine ancora stravolto dall’alluvione del 1951 e i ponti di chiatte sul Po.

Ma cos’era la famigerata Economia domestica? Fino alla riforma della Scuola Media Unica o Unificata, in Italia il curriculum scolastico della Scuola Media (che non era obbligatoria e per accedere alla quale bisognava fare un esame di ammissione piuttosto difficile) prevedeva, oltre a numerose materie comuni tra cui il latino, anche una materia specifica differenziata in base al sesso. Per le fanciulle era obbligatoria la lezione di Educazione domestica o Economia domestica, necessaria per diventare una perfetta madre e moglie. Tale materia insegnava a cucinare, gestire la casa (i mariti più illuminati davano parte del salario alla moglie perché appunto facesse la spesa e mandasse avanti la casa), cucire, ricamare, lavorare a maglia e all’uncinetto. I maschi, invece, si cimentavano nella falegnameria e nelle costruzioni per poter fare piccoli lavoretti di aggiustaggio in casa.

Con la riforma della Media Unica nel 1963 Economia domestica scomparve, sostituita da Applicazioni tecniche. Erano tre ore settimanali obbligatorie per il primo anno, che diventavano facoltative per il secondo e il terzo anno. La nuova materia vedeva sempre una differenziazione tra “applicazioni” maschili e femminili, con conseguente divisione della classe in maschi e femmine e differenti insegnanti. La divisione per sessi continuò a favorire i maschi che imparavano anche a elaborare piccoli progetti che stimolavano la loro creatività, andando in laboratorio dove imparavano a usare attrezzi di falegnameria sempre utili nella vita.

Per le fanciulle si continuò a insegnare a cucire, lavorare a maglia e fare orli a giorno e punto croce, nelle scuole più ricche anche a cucire a macchina, ma le arti femminili cadevano sempre più in oblio obsolete e superate dalla moda del pret-à-porter.

Nel 1979, con la nuova riforma, che cambiò il nome alla materia da Applicazioni Tecniche a Educazione tecnica, venne cancellata la diversità di programma tra maschi e femmine, mantenendo le tre ore settimanali, ma rendendole obbligatorie anche per le classi 2° e 3° e definendo un programma assai più teorico con la conseguente eliminazione di ore di laboratorio a favore dello studio in classe.

Io ho fatto “le scuole vecchie”, come si diceva allora, ovvero prima della riforma della Media Unica, e ricordo ancora con sgomento le lezioni per imparare a fare una sottoveste in tela che una volta finita (da mia madre perché era finito l’anno scolastico) poteva essere usata solo come strofinaccio, o maglioni (sempre finiti da mia madre per lo stesso motivo).

Solo nell’anno 1976, quando ottenni la mia prima cattedra come pendolare e avevo ogni mattina la prospettiva di due ore di treno locale, ripresi in mano l’uncinetto per non addormentarmi e non finire in Jugoslavia. Con l’uncinetto divenni piuttosto abile tanto che per un po’ arrotondai il magro stipendio facendo scialli, all’epoca di gran moda nel movimento femminista.

È interessante notare che, a quel tempo e neppure in seguito, nessuna insegnante ci spiegò mai quanto fosse stata importante per le donne la capacità di intrecciare fili. Nessuna ci aveva spiegato che se sommassimo a spanne i diversi punti e intrecci che si fanno con le dita, l’uncinetto, i ferri da calza, l’ago, e il telaio otteniamo qualcosa come 10.000 intrecci diversi senza considerare la cesteria. Le arti femminili che per millenni erano state così importanti, venivano messe nel dimenticatoio tanto da perderne quasi memoria nel giro di cinquant’anni.

Eppure… eppure la tecnologia della fibra e la capacità di intrecciarla in vari modi è stata cruciale nella storia dell’umanità ed è stata, a quel che sembra da evidenze archeologiche ed etnografiche, un’arte per lo più femminile.

Barber afferma che la tecnologia della fibra è «l’invisibile arma che ha permesso alla razza umana di conquistare il mondo» (Barber, E. W. 1994. Women’s work: the first 20,000 years: women, cloth and society in early times. New York: W.W. Norton).

Come afferma Karen Hardy: «Corde, cordami o qualsiasi cosa che serva a legare insieme gli oggetti sono elementi talmente fondamentali nella vita quotidiana da essere dati completamente per scontati. Gru, ponti, lacci delle scarpe, qualsiasi tipo di tessuto, cavi elettrici, fili di ogni genere: sono tantissimi gli oggetti essenziali per il mondo moderno che dipendono da questi lunghi elementi che collegano una cosa all’altra. L’importanza dello spago per l’essere umano è tale che la conoscenza e l’uso dello spago o di qualcosa che lega insieme gli oggetti e intreccia i materiali è inclusa nell’elenco degli universali culturali di Brown» (Hardy, K. 2008. “Prehistoric string theory. How twisted fibres helped to shape the world”, Antiquity 82:271–280).

Noi non ce ne rendiamo conto, ma la scoperta di come ottenere fibre dalle piante e dagli animali e di come intrecciarle in vario modo ottenendo differenti manufatti è stata una delle invenzioni più importanti dell’umanità e certamente almeno fino ad oggi una delle più dimenticate e misconosciute.

Quando noi pensiamo alla preistoria e in particolare alle più antiche culture umane suddividiamo da sempre quei periodi in base ai manufatti litici: noi le nominiamo infatti Paleolitico, Mesolitico e Neolitico. Le culture umane sono perciò studiate da secoli a scuola come Culture della pietra e, di conseguenza, quando parliamo di preistoria spesso parliamo di Età della pietra. È divertente notare tra l’altro come nei libri di scuola l’evoluzione umana sia presentata come Evoluzione dell’uomo e l’uomo raffigurato nella immagine esplicativa non solo presenta in mano un manufatto litico (usualmente una lancia con una punta di pietra), ma anche quella che viene scherzosamente chiamata la «camminata antropologica» ovvero una camminata con la gamba destra in avanti a nascondere le pudenda.

La lettura dell’evoluzione umana come evoluzione tramite una serie di manufatti litici sempre più elaborati, ha la sua spiegazione nel fatto che la pietra (e le ossa) sono materiali che durano nel tempo, non si rompono, non deperiscono, non marciscono. Restano praticamente immutati e questo è una grande risorsa per l’archeologia. Tuttavia la presenza di questi materiali così comodi da trovare e da studiare ha comportato due pregiudizi: il primo di non ricercare nei siti la presenza di materiali deperibili attraverso testimonianze indirette, il secondo di descrivere la società umana come una società di maschi cacciatori carnivori.

In particolare questo secondo pregiudizio ha impedito per secoli la ricerca della presenza di un qualche apporto femminile nella formazione delle culture preistoriche e in alcuni casi ha contribuito a trascurare l’evidenza di una ‘tecnologia’ femminile nelle società prestoriche. Questo atteggiamento poco scientifico ha inoltre tralasciato di indagare l’importanza dei vegetali sia nella cultura materiale che nella dieta dell’umanità.

e della mentalità maschile di chi la descrive

Nel prossimo articolo analizzeremo cosa ha significato la Cultura della corda per l’umanità e il contributo femminile all’evoluzione della cultura materiale umana.

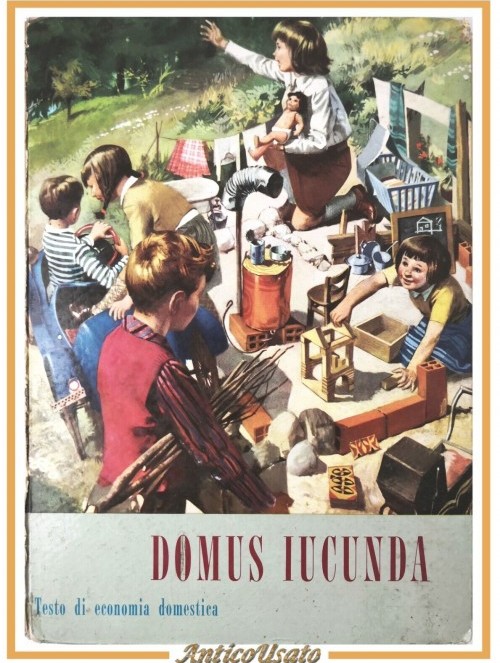

In copertina: laboratorio di Applicazioni Tecniche negli anni 1970: la parte femminile della classe al lavoro su macchine da cucire didattiche in miniatura.

***

Articolo di Flavia Busatta

Laurea in Chimica. Tra le fondatrici di Lotta femminista (1971), partecipa alla Second World Conference to Combat Racism and Racial Discrimination (UN Ginevra 1983) e alla International NGO Conference for Action to Combat Racism and Racial Discrimination in the Second UN Decade, (UN Ginevra 1988). Collabora alla mostra Da Montezuma a Massimiliano. Autrice di vari saggi, edita HAKO, Antrocom J.of A.