Siamo, da sempre, uditori e uditrici delle numerose notizie relative all’11 settembre: il tragico attentato, noto come attacco alle Torri Gemelle, che, in quanto tale, ha cambiato il corso della storia. Ma se vi ricordassi che l’11 settembre ha distrutto la vita anche di moltissime/i abitanti del Cile? Ebbene sì, tra qualche mese saranno trascorsi cinquantadue anni dal sanguinoso golpe militare di Pinochet che mise fine alla democrazia di Salvador Allende e che fece letteralmente sparire migliaia di donne, di uomini e di bambine/i. Prima di continuare è necessario sottolineare che persino le autorità si sono sempre rifiutate di dare informazioni sulla sorte di questi esseri umani, causando una duplice violenza data la mancanza di riconoscimento e di attenzione subita.

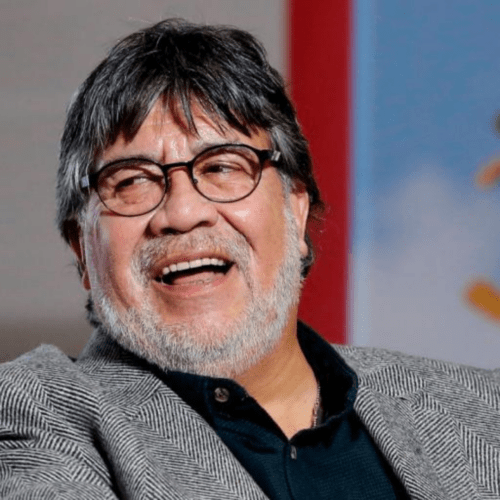

Il fenomeno, chiamato desaparición, toccò anche a numerosi esponenti del panorama intellettuale cileno, come lo scrittore Luis Sepùlveda che, in un’intervista a Repubblica, dichiarò: «Venni arrestato. Era il 4 ottobre del 1973. Giorno del mio compleanno. Insieme ad altri venimmo circondati dai soldati e dalla polizia. L’accusa che mossero fu alto tradimento della patria e banda armata. Fui torturato, processato e condannato alla pena capitale. Il mio difensore era un tenente dell’esercito. Lui poteva parlare con me, io no. Alla fine, mi disse che era riuscito a trasformare la condanna a morte in 28 anni di carcere». Sempre lui, nei suoi romanzi Le rose di Atacama e Il generale e il giudice passa in rassegna i casi di diversi desaparecidos tra cui il figlio — di cui non viene riportato il nome — del professore Carlos Gèlvez, insegnante di spagnolo in una piccola scuola nel sud del Cile, e Horacio Cepeda Marincovic, un ingegnere e militante del Pc.

Con la dittatura di Pinochet iniziò, quindi, un periodo estremamente buio e difficile per gran parte del popolo cileno che vide la trasformazione dello Stadio Nazionale di Santiago in un vero e proprio campo di concentramento. Al suo interno, infatti, donne e uomini furono ordinariamente vittime di prepotenze di ogni genere: torture, stupri, sevizie e interrogatori violenti. Stando ai dati della Commissione Valech, la gente perseguitata per violazione dei diritti umani tra il 1973 e il 1990 arriva a oltre 40.000 individui; il numero delle persone uccise e/o scomparse corrisponde a 3.216; i soggetti che hanno subito detenzione politica e/o tortura sono 38.254.

Isabel Allende, scrittrice e parente di Salvador, cugino del padre, in un’intervista per Amnesty International, nel 2007, ci ha dato uno spaccato di quanto accadeva durante la dittatura: «nel 1973 e nel 1974 l’atmosfera tra le persone che frequentavo — studenti, giornalisti, intellettuali, artisti, lavoratori — era veramente cupa. Avevamo paura, eravamo quasi paralizzati dalla paura. La maggior parte delle persone non voleva finire nei guai, volevano poter andare avanti tranquillamente con la loro vita, mantenere un basso profilo. Non c’erano informazioni, solo voci. Avevamo sentito parlare dei centri di tortura, dei campi di concentramento, degli omicidi, dei raid nei quartieri poveri. Avevamo sentito di migliaia di persone arrestate e altre fuggite dal Paese, ma non avevamo modo di confermare queste voci. Temevamo che i telefoni fossero sorvegliati e che molti fossero diventati informatori, quindi rimanevamo prudenti quando parlavamo, anche se con dei parenti. Alcuni di noi aiutarono i fuggitivi, era impossibile rifiutarsi di aiutare chi aveva bisogno di un posto dove nascondersi. All’inizio non ci rendevamo conto di quali sarebbero state le conseguenze».

Oltretutto, Isabel, per rendere nota l’orribile vicenda, scrisse La casa degli spiriti, romanzo incentrato sulle tre generazioni della famiglia Trueba, analizzando anche il contesto politico e sociale a partire dagli anni Venti del Novecento — durante i quali dominava la destra — fino al desolante 1973. Tra gli avvenimenti trattati abbiamo l’elezione di Salvador Allende e la sua ascesa alla presidenza, il colpo di stato di Pinochet e la morte di Pablo Neruda. Tutti gli eventi, descritti in maniera chiara e schietta, sono reali ma allo stesso tempo vengono celati dietro una facciata di finzione; non è un caso, infatti, la similitudine dei personaggi fittizi con quelli reali (come il “Poeta” per antonomasia, che rimanda a Pablo Neruda).

È in tale contesto che spiccano delle eroine, le cosiddette mujeres del desierto o più semplicemente le “donne di Calama”, dal nome della città capoluogo della provincia di El Loa nella regione di Antofagasta, situata nel deserto di Atacama, nel nord del Paese, a oltre 2200 metri di altitudine: madri, sorelle e mogli che hanno setacciato, per ventotto anni, senza pace, la Pampa cilena in cerca della verità sui loro familiari sepolti nel deserto.

Queste donne, armate di pale, dopo aver rintracciato una fossa comune colma di resti umani frantumati, abbandonarono il sogno di reperire i corpi integri delle persone care scomparse. Nonostante temessero di essere scoperte, la necessità di sfogarsi per elaborare il dolore era incontenibile; iniziarono, così, a cercare in segreto, sperando che i loro parenti fossero ancora vivi. Fortunatamente, nel 1985, grazie al sostegno dell’organizzazione per i diritti umani di Santiago, le donne di Calama resero pubblica la loro associazione: l’Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Coloro che hanno dato origine a questa ricerca sono Victoria Saavedra e Violeta Berrios. La prima ha raccontato di aver trovato il piede di suo fratello dentro la scarpa e che tale ritrovamento per lei rappresentò una grande gioia, ma, allo stesso tempo, anche una grande disillusione. Violeta Berrios, invece, era alla ricerca delle ossa di suo marito, arrestato a causa delle sue idee socialiste. Solo dopo uno stallo, avvenuto nel 2006, per via delle dichiarazioni di alcuni militari — secondo cui le salme erano state tutte dissotterrate e gettate in mare — la donna riuscì finalmente a rintracciare la mandibola del coniuge. Questo, per lei, divenne motivo di una disperazione mista a vergogna, tanto da affermare: «Da quarant’anni lascio la porta di casa aperta sognando di veder tornare mio marito. Una speranza stupida, lo so, ma non posso farci nulla».

Ancora più tragica fu la storia di Patricia Christie, il cui fratellino Jim scomparve, a soli 8 anni, a Coquimbo (nel nord del Cile), il giorno della vigilia di Natale del ’73. Venne a conoscenza dei suoi resti grazie a una bambina che, mentre giocava con il suo aquilone, vide spuntare dal terreno qualcosa di strano: il cadavere di Jim con la testa forata da alcuni proiettili. Il Governo del Cile non consegnò mai le spoglie, ma il padre riuscì a riportarle a casa clandestinamente, nello scatolone di un televisore, grazie a un amico medico. Attualmente una piazza, inaugurata nel 2010 nella medesima città, ricorda il bambino.

Tra i più importanti lavori che celebrano queste donne abbiamo il libro Fiori del deserto (1999) e il documentario Nostalgia della luce (2010). Il primo, opera di Paula Allen, è un progetto ispirato dal film Donne della speranza e raccoglie 58 fotografie e alcuni testi. Per la sua realizzazione, l’autrice si è recata personalmente a Calama per vedere le eroiche protagoniste scavare nel deserto, raccontando poi, che — presa da una forte empatia nei loro confronti — iniziò anche lei a fare lo stesso. «Ero venuta a fotografarle», ha detto, «ma mi sono scoperta a scavare anch’io. Il legame fra noi si è stretto velocemente, come donne e come amiche, e ormai trascende la relazione fra fotografa e soggetti da riprendere. Ho visto le loro speranze andare in pezzi un centinaio di volte, le ho viste tornare dalla Valle della Luna con la pelle bruciata, l’emicrania e le scarpe piene di sabbia, e le ho viste ripartire ostinatamente il giorno dopo, con zappe e pile elettriche, seguendo brandelli di informazioni e il loro intuito». La fotografa, inoltre, nel 2019, ha presentato a Cuba, presso la Casa dell’Alba Culturale, la mostra Desert Flowers: un resoconto visivo del coraggio di queste mamme, mogli e sorelle.

Il documentario, ad opera di Patricio Guzman, si focalizza sull’importanza della conoscenza, della restituzione della dignità ai nomi e ai corpi. È estremamente suggestivo l’uso dell’astronomia a mo’ di analogia con la memoria delle persone defunte, espediente che possiamo notare sia nell’affermazione di una delle donne di Calama: «vorrei che i telescopi si rivolgessero contro la terra per capire cosa c’è sotto», sia nell’osservazione fatta da un astronomo: «parte del calcio delle nostre ossa è stato fatto subito dopo il Big bang. Noi viviamo tra gli alberi, ma viviamo anche tra le stelle e le galassie. Siamo parte dell’universo e il calcio delle nostre ossa era là fin dall’inizio».

Che dire?

La storia di queste donne, oltre a suscitare una profonda simpatia e condivisione, è la testimonianza di una forza assolutamente fuori dal comune: nessuna di loro ha mai abbandonato il Cile, continuando a lottare per la giustizia e per assicurare ai propri cari una degna sepoltura. Alcune, purtroppo, non ce l’hanno fatta, altre non si sono ancora arrese e mai si arrenderanno; la maggior parte delle ricerche si è conclusa nel 2002, ma la verità continuerà a essere raccontata. Concludiamo con una affermazione di Guzman, che può essere spunto di riflessione per tutti e tutte noi: «chi ha memoria è in grado di vivere nella fragilità del tempo presente; chi non ce l’ha non vive da nessuna parte».

***

Articolo di Ludovica Pinna

Classe 1994. Laureata in Lettere Moderne e in Informazione, editoria, giornalismo presso L’Università Roma Tre. Nutre e coltiva un forte interesse verso varie tematiche sociali, soprattutto quelle relative agli studi di genere. Le sue passioni sono la lettura, la scrittura e l’arte in ogni sua forma. Ama anche viaggiare, in quanto fonte di crescita e apertura mentale.