Abbiamo visto nella precedente puntata come vi siano numerose prove indirette che collocano la produzione di corda/filo nel Paleolitico. Ulteriori prove indirette sono costituite da impronte di oggetti complessi realizzati con materiale intrecciato, come ad esempio impronte nell’argilla di statuine “vestite” risalenti a 27.000 anni fa o la presenza di aghi con cruna che sono ben diversi dai punteruoli [Adovasio et al. (1996); Soffer (2004); Soffer et al. (2000); Barber (1994)]. Questi ritrovamenti ci suggeriscono che attorno al 30.000 a.C. non solo era stata padroneggiata la tecnologia del produrre fibre, intrecciarle e annodarle, ma che tale tecnologia era anche usata per produrre oggetti secondari.

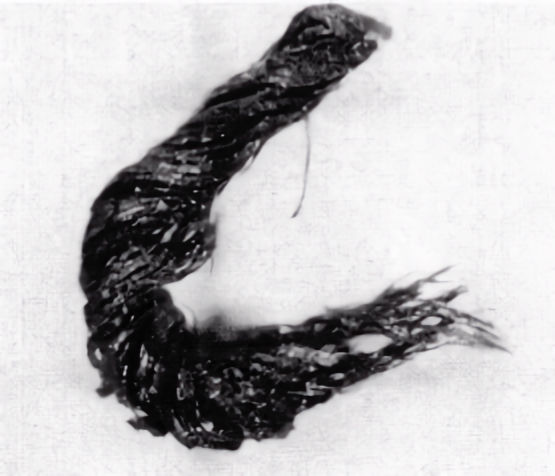

I più antichi pezzi di fibre ritorte e intrecciate sono tre frammenti rinvenuti a Ohalo II in Israele e datati 19.000 a.C. (Nadel et al. 1994). Altri frammenti di fibre ritorte provengono da Lascaux e risalgono al 17.000 a.C. (Leroi Gourhan 1982).

In Europa uno dei primi esempi viene da Friesack, in Germania, dove abbiamo fibre arboree sia annodate sia lavorate con l’ago col metodo del nålebinding (su cui torneremo).

Come venivano fatte queste corde?

La sequenza per creare corde da fibre vegetali o animali rimane essenzialmente la stessa anche dopo la rivoluzione industriale. Karen Hardy (2008) stila questa sequenza di passaggi:

1. Comprensione del concetto di fibra come strumento per unire oggetti distinti.

2. Identificazione e selezione delle materie prime appropriate.

3. Estrazione e preparazione delle fibre.

4. Unione e aggiunta di fibre tramite laminazione o torsione per creare lunghezze maggiori.

5. Aggiunta di fibre extra con torsione inversa per conferire maggiore resistenza (ritorto).

6. Tessitura, lavorazione a catenella e altre tecnologie complesse.

Per capire la complessità del processo vale la pena di sottolineare che nel 1976 negli altipiani della Nuova Guinea le popolazioni locali, che basano la loro cultura materiale preindustriale soprattutto sulle risorse vegetali, usavano 1035 diverse specie di piante.

del 2700 a.C.

Il processo di produzione della fibra vede un diverso intervento da parte della componente maschile e femminile della popolazione. Il materiale grezzo viene raccolto o alle volte scambiato attraverso il commercio con altri gruppi. La corteccia completa è strappata dall’albero usualmente dagli uomini. Poi essa viene ammorbidita o immergendola in acqua o scaldandola dolcemente al fuoco per spellare la scorza esterna. La corteccia interna, o libro, viene lasciata asciugare spesso in un affumicatoio. I fogli di fibra vengono essiccati al sole e conservati sulle travi del tetto della capanna per circa una o due settimane, ma possono stare anche per tempo indefinito. Quando è il momento di lavorarli per ottenere la fibra, il libro-corteccia deve essere nuovamente inumidito o lasciandolo fuori per una notte esposto alla rugiada o attraverso la masticatura da parte delle donne.

La forma più semplice di fabbricazione di corde, la tecnica utilizzata dalle donne degli altipiani della Nuova Guinea, consiste nell’arrotolare insieme due fibre sfregandole sulla coscia e aggiungerne altre man mano che queste terminano, allungando in questo modo il manufatto oltre il limite di una singola fibra.

Fino all’invenzione del fuso nel Neolitico, l’unico modo per creare fili di fibra intrecciata era quello di arrotolarli su una parte del corpo, solitamente la coscia, o di intrecciarli tra le dita. Studiando la fabbricazione delle borse bilum in Nuova Guinea, MacKenzie (1991) ha stimato che occorrevano tra le 60 e le 80 ore per arrotolare una quantità di corda sufficiente a fabbricare una borsa, mentre per intrecciare la corda e realizzare la borsa occorrevano altre 100-160 ore. Il tempo dedicato dalle donne alla produzione di corda e borse era circa l’85% del tempo di produzione complessivo.

«Non importa dove si trovasse una donna Telefolmin, seduta o in piedi, le sue mani erano raramente inattive, le sue dita lavoravano incessantemente nell’attività continua di filare le fibre e intrecciare i bilum» (MacKenzie 1991).

Le prove dell’uso estensivo delle corde nel Paleolitico e nel Mesolitico, la dispendiosa quantità di tempo necessaria per la loro fabbricazione e la domanda costante di corda per le più svariate necessità (reti, abiti, borse, legacci, ecc.) suggeriscono che la produzione di corde abbia avuto un impatto significativo sulla vita delle popolazioni preistoriche e in particolare sulla parte femminile dei gruppi umani.

L’apprendimento dell’arte di fare corde/filare/intrecciare iniziava (e inizia) in giovanissima età attraverso la tecnica dell’unconscious copying, ovvero la coordinazione della percezione e dell’azione.

Nel suo saggio, From the Transmission of Representations to the Education of Attention, Tim Ingold critica l’idea che la cultura si trasmetta come contenuto mentale (cioè come dati o rappresentazioni) e propone, invece, che la conoscenza si trasmetta attraverso l’immersione pratica nel mondo, dove l’apprendimento avviene non copiando consapevolmente, ma seguendo e partecipando a un ambiente condiviso. Questo concetto che si può sintetizzare nell’espressione unconscious copying — termine che Ingold non usa esplicitamente — si basa non sull’imitazione meccanica, ma sulla partecipazione attiva: le persone non copiano passivamente modelli culturali, ma apprendono attraverso l’esperienza diretta e l’interazione con altri. Nel pensiero di Ingold, dunque, la conoscenza si sviluppa nel contesto dell’azione, dove l’attenzione è guidata da chi ci circonda, ovvero è necessario un “apprendimento situato” e una “trasmissione incarnata” per cui il sapere non è un insieme di dati da trasferire, ma una forma di abilità che si acquisisce vivendo e facendo (es. un apprendista che osserva il maestro).

L’apprendimento per unconscious copying, fondamentale nelle società senza scrittura, nell’esempio della produzione dei bilum in Papua Nuova Guinea fa sì che, crescendo, i movimenti di “filatura” delle bambine diventino movimenti “innati” del corpo femminile adulto. Una volta appresi, i movimenti diventano ripetitivi e automatici e vengono posti in essere senza bisogno di prestarvi attenzione mentre si svolgono altre azioni.

Queste tecniche di apprendimento che rendono “innati” movimenti tipici di lavori femminili, come lavorare ai ferri camminando in condizioni estreme, non sono tipici solo delle società “primitive”, ma anche di altri gruppi come, ad esempio, le donne delle fattorie delle Isole Shetland o le “portatrici carniche” della Prima guerra mondiale.

Provenienti da vari paesi della Carnia, tra cui Timau, Paluzza, Paularo, Rigolato e molti altri, erano fanciulle e donne tra i 15 e i 60 anni che trasportavano sulle spalle gerle di 30–40 kg contenenti viveri, munizioni e medicinali, percorrendo anche oltre 1000 metri di dislivello. Ogni viaggio veniva pagato loro una lira e cinquanta centesimi, circa 3,50 euro odierni.

Karen Hardy (2008) osserva: «È forse perché la fabbricazione di corde, l’intreccio, l’annodatura e la lavorazione a maglia potevano essere eseguiti contemporaneamente ad altre attività che questa tecnologia, nonostante fosse molto dispendiosa in termini di tempo, ha avuto così tanto successo».

Gli studi etnografici e gli scavi archeologici permettono di affermare che le piante e il loro uso erano fondamentali nella vita degli esseri umani, dal Paleolitico in poi, sia in termini di dieta alimentare che di cultura materiale con buona pace degli autori di sussidiari scolastici che continuano a dipingere l’uomo (con tutta l’ambiguità di genere del termine) come un cacciatore carnivoro. Un esempio di ciò è la produzione di manufatti in fibra, guarda caso trovati direttamente o indirettamente in siti lacustri, che evidenzia come l’invenzione della rete da pesca abbia aumentato la quantità di cibo disponibile rispetto all’uso della sola fiocina e favorito gli insediamenti in quel tipo di habitat.

Il lungo tempo necessario per preparare la corteccia grezza, insieme alla necessità di disporre di materie prime in condizioni adatte al trasporto, rappresentava una sfida significativa per le comunità preistoriche. A questo si aggiungeva il bisogno costante di corde e cordicelle, da lavorare per ottenere borse di fibra intrecciata utili a trasportare bacche, semi o cacciagione. Queste stesse fibre permettevano anche di produrre fasci di cordame resistenti, indispensabili per legare le imbarcazioni d’altura come ad esempio quelle dei Polinesiani. Tutti questi elementi dovevano essere cruciali nella vita delle comunità nomadi, sempre alla ricerca di territori più ricchi di risorse.

In base a ciò possiamo supporre che la presenza di piante utili alla produzione di fibre fosse un elemento fondamentale nella scelta di un sito ove stanziarsi e la conoscenza e la capacità di riconoscere queste piante e utilizzarle per fare corde fosse un fattore di “potere” all’interno del gruppo.

Dai più recenti studi emerge come la produzione di fibre intrecciate/annodate e la loro manipolazione per creare manufatti fosse probabilmente un’attività molto diffusa tra le popolazioni preistoriche di quasi tutto il mondo. Gli studi antropologici ed etnografici hanno dimostrato che il gruppo dei “produttori” — nella maggior parte dei casi le donne essendo questa praticamente ovunque attività/arte femminile — era ed è costantemente impegnato in questa attività secondo un’organizzazione del lavoro che oggi definiremmo multitasking. La continua necessità di corde e il meccanismo di apprendimento precoce che rendeva “innati” i movimenti per la produzione del filato, dava origine a un “monopolio” di forza lavoro specializzata che conferiva alle artigiane di questo mestiere un certo potere.

Le donne degli altipiani della Nuova Guinea erano ben consce di questa condizione di “lavoratrici specializzate” come questo racconto mette in luce: «Gli uomini a volte ci dicono di mettere via i nostri bilum e di cucinare, oppure ci rimproverano perché siamo sedute a fare i bilum invece di lavorare nell’orto. Ma noi rispondiamo loro: “Fare i bilum è il lavoro più importante. Non possiamo andare nell’orto se non abbiamo un bilum da riempire”» (Makenzie 1991).

Vale la pena qui di sottolineare che nella lingua nazionale della Papua Nuova Guinea, il tok pisin, il grembo materno, è chiamato bilum bilong baby, che significa “sacca del bambino”. Oltre ai fini strettamente pratici la corda ha tuttavia anche profondi significati di “collegamento” attraverso la creazione di “figure di corda”, una pratica diffusa in tutto il mondo che in Italia è considerata un gioco per bambini chiamato “ripiglino” o “gioco della matassa” e in inglese cat’s cradle.

I significati profondi che si celano dietro il “ripiglino” saranno però trattati nel prossino capitolo.

***

Articolo di Flavia Busatta

Laurea in Chimica. Tra le fondatrici di Lotta femminista (1971), partecipa alla Second World Conference to Combat Racism and Racial Discrimination (UN Ginevra 1983) e alla International NGO Conference for Action to Combat Racism and Racial Discrimination in the Second UN Decade, (UN Ginevra 1988). Collabora alla mostra Da Montezuma a Massimiliano. Autrice di vari saggi, edita HAKO, Antrocom J.of A.