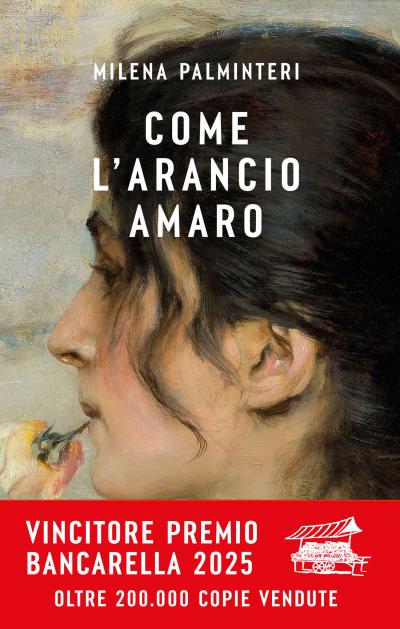

Milena Palminteri è una scrittrice esordiente che, dopo un vita di studi e di lavoro come conservatrice e poi direttrice di archivi notarili, si è dedicata alla narrativa, ispirata da un caso che le era capitato di conoscere attraverso le carte ogni giorno consultate e ordinate. Palermitana, ma residente a Salerno, nel suo romanzo avvincente e di piacevolissima lettura Come l’arancio amaro (Bompiani, 2024) non poteva non rifarsi alla espressiva, ricca, corposa lingua materna che non necessita quasi mai del glossario finale per venire interpretata e compresa. È così sapiente l’amalgama fra italiano e dialetto che la lettrice e il lettore si immergono volentieri nel periodare sinuoso e affascinante, procedendo di pagina in pagina per saperne di più, per scoprire nuovi dettagli, per entrare nel vivo della vicenda e capire come si scioglieranno i complicati nodi. La storia si dipana infatti su due piani temporali: il 1960, quando la protagonista Carlotta, che non a caso fa la stessa professione della scrittrice ma ad Agrigento, scopre un documento rivelatore, e il 1924, quando tutto è iniziato. Carlotta indaga per comprendere la verità sulle proprie origini, visto che comincia a nutrire fondati sospetti sui genitori: davvero è figlia del nobile Carlo, morto il giorno della sua nascita, e della gentile Nardina? Che rapporto ha avuto nell’infanzia con la selvatica, ma dolcissima Sabedda, scomparsa all’improvviso dalla sua vita? Cosa sa e cosa nasconde il caro avvocato Calascibetta, quasi un padre o un nonno che ha seguito tutta la sua infanzia e giovinezza di orfana con affetto e dedizione? Perché le due nonne si sono trovate in contrasto, come quell’atto rivela, anche se poi la questione fu smorzata e finì nel nulla? La scostante donna Rosetta intentò una causa alla nuora, da lei mai molto amata, e alla consuocera Bastiana, una trafficona di mestiere, detta infatti “la currera” perché andava qua e là su incarico altrui, per procacciare affari e sbrigare pratiche. L’oggetto del contendere, basato solo su voci e pettegolezzi di una serva ignorante, sarebbe stata proprio la bambina, la piccola erede Cangialosi. Ecco quindi che nel 1960 Carlotta, trentaseienne sola al mondo, si sposta di continuo a Sarraca, un nome di fantasia per l’amena cittadina sul mare da dove proviene, per incontrare persone e per far parlare l’anziano Zù Peppino, allo scopo di ricostruire il proprio passato. Ma tutta l’altra parte della vicenda, “la storia quella vera”, è affidata alle pagine in cui la trama fu davvero ordita, in maniera magistrale e con il coinvolgimento di tanti personaggi, alcuni inconsapevoli, altri ridotti a pedine del destino, altri invece menti astute volte a trasformare una sventura, come una gravidanza frutto di violenza, in opportunità. Bastiana, che «aveva gli occhi come spilli perforanti» e «le orecchie che sentivano loquaci silenzi», fa la sua parte; Nardina, che a vent’anni, dopo “ben” due anni dalle nozze, non riesce a diventare madre, accetta suo malgrado il patto temendo che l’amato marito Carlo le venga sottratto; Sabedda sa che un figlio o una figlia suoi saranno destinati alla miseria e lei subirà il disprezzo della comunità paesana. Tre donne protagoniste e legate per sempre. E gli uomini, si dirà? Come spesso accade nella vita reale, sono distratti, superficiali, ignari. Il baronetto farmacista non sa nulla e non capirà nulla per tutta la finta gravidanza della moglie, nemmeno che è una sapiente recita collettiva il parto; il vero padre Stefano ignora che la serva Sabedda che gli ha scaldato i sensi con la sua avvenenza diventerà madre; Zù Peppino sospetta qualcosa, ma in cuor suo non vuol sapere la verità e poi amerà teneramente quella piccolina, oggetto involontario di uno scambio illecito. Chi invece fa parte del piano a pieno titolo è il campiere don Calogero, un bel personaggio dal carattere sfaccettato, un mezzo brigante e mafioso, che talvolta per i suoi misfatti ha per complice una faina, ma che mostra risvolti di sincera umanità, mosso da interessi personali eppure, con sua meraviglia, innamorato davvero, per la prima volta, di Sabedda che porterà con sé in America.

Il 1924 e gli anni successivi rimandano alla fine della Grande guerra, al sorgere e consolidarsi del fascismo, all’assassinio di Matteotti, alla ramificazione del potere mafioso che in Sicilia ha profonde radici, alla battaglia condotta dal celebre prefetto Mori per strappare quella mala pianta. Questo quadro storico fa da sfondo alla vicenda, fra la visione critica e disincantata del maturo avvocato e l’entusiasmo delle giovani generazioni, rappresentate da Stefano, prima studente a Palermo poi professionista rientrato a Sarraca, sia per svolgere il lavoro di avvocato sia per portare a termine un incarico politico di responsabilità. Anche la società si evolve, la nobiltà decade miseramente, i patrimoni si frantumano, le mode cambiano, al calesse si sostituisce l’automobile, il cielo viene solcato dai dirigibili e qui viene ricordata una tragedia realmente accaduta, quella del Dixmude i cui passeggeri perirono nel mare di fronte alle coste siciliane.

Certo è che la penna di Milena Palminteri sa muovere con vivacità e finezza stilistica le figure principali quasi fossero su un ideale palcoscenico, accanto alle quali troviamo delle comprimarie come l’«alta e segaligna» ostetrica comunale Lillina alla cui esperienza era facile affidarsi con fiducia, la criata Cursidda, affettuosa governante dell’avvocato, la fedele tuttofare Brigida, l’intrigante Venera che si dimostrerà profittatrice e ladra. «Nata nel quartiere marinaro, settima di otto figli la regola era che si mangiava una volta al giorno e se qualcuno aveva ancora fame, si doveva arrangiare». Bellissimo anche il ruolo di una donna più evocata, che vista in azione, il grande amore dell’avvocato Calascibetta, morta troppo presto e sempre rimpianta: la gentile, dolce, intelligente Caterina, malmaritata a un uomo superficiale e sprecone, che non saprà neppure occuparsi dei figli Stefano e Silviuccia.

I capitoli finali del romanzo, che conducono allo sciogliersi della vicenda, portano qualche passo avanti nel tempo; quello lontano arriva fino al 1932, con Carlotta ormai cresciuta e la mamma Nardina contenta di poter lavorare a fianco di Zù Peppino mettendo finalmente a frutto i suoi studi, prossima a nuove nozze con Stefano, ma qui non possiamo aggiungere altro perché una mano, giunta dall’ombra, porterà un ulteriore sconvolgimento. Il tempo del presente fa un salto di cinque anni: nel 1965 Carlotta, pacificata con la sua vera origine, sempre più donna e sempre più consapevole delle proprie aspirazioni, riesce a entrare nel mondo allora assai maschile dell’avvocatura e il successo in un importante processo in difesa di una moglie maltrattata porterà un cambiamento significativo alla sua carriera, ma anche alla vita privata.

Non si farebbe giustizia a questo romanzo, che ha catturato migliaia di lettori e lettrici vincendo il premio Bancarella 2025, se non si tornasse sulla qualità della scrittura: le accurate scelte lessicali, il periodare sciolto, la fitta presenza di metafore e paragoni, la vivacità espressiva si riflettono nei dialoghi spigliati e nelle sapienti descrizioni di caratteri, ambienti, abiti, spazi aperti, in cui i cibi occupano un ruolo fondamentale. Succulenti, saporiti, ricchi sollecitano il nostro palato, ricordando le tavole sontuose del Gattopardo e certe pagine di Simonetta Agnello Hornby: «”Aceddi aceddi”, così i Damelio chiamavano un’oca con dentro una gallina nella quale era stato accomodato un piccione che nello stomaco ospitava una beccaccia involta nel lardo. Tra l’uno e l’altro animale, tutti accuratamente spennati e fiammeggiati, un morbido nido fatto con un impasto di uova, mollica di pane, interiora». E ancora dolcetti, cassatine, cucuzzate, pignolate, la pasta riminata, le polpette di gallina; nelle dispense si conservano «buatte di alici salate e sott’olio, burnìe piccole di marmellate di arancia, albicocche e prugne, burnìe grandi di mandorle, pinoli e uva passa», e poi «’stratto di pomodoro», olive di ogni tipo, vini, giare colme d’olio, liquori tradizionali e novità arrivate dal continente. A proposito di sapori e profumi, ma anche di piante onnipresenti e ripetutamente citate, un posto a sé è occupato dall’arancio amaro, che offre il paragone utilizzato come titolo del romanzo: «Viene a dire che la pianticedda dell’arancio amaro a tutti ci pare uno sbaglio della natura ché uno spicchio in bocca non si pò mettiri tanto disturba. Però… è forte, tanto forte che l’innesto di tarocchi, sanguinelli e ribera dentro a essa subito pigghia e l’alberi bastardi crescono più belli di quelli in purezza».

È una “pianta madre”, detta anche melàngolo, spiega Palminteri nella Nota finale, «impavida, resiste a tutte le intemperie per compiere la sua missione», e può arrivare a otto metri di altezza. «La polpa è acida, è vero, ma cotta e sposata allo zucchero diventa marmellata famosa fino in Inghiterra», mentre dai delicati fiori si ricava un prezioso olio essenziale detto “nèroli”. Sabedda, nella commovente lettera di commiato a Carlotta, le racconta che quelle piante robuste e utili l’hanno accompagnata anche nella “Merica”, a San Diego, dove ha impiantato un vivaio: «Io dell’arancio amaro conosco solo le spine e ormai non mi fanno più male. Ma il profumo del suo fiore bianco è il tuo, ed è quello della libertà». Libertà conquistata a caro prezzo e meritata, per diventare una giovane donna finalmente appagata nella professione e, ci piace credere, nei sentimenti più intimi.

Milena Palminteri

Come l’arancio amaro

Bompiani, 2024

pp. 448

***

Articolo di Laura Candiani

Ex insegnante di Materie letterarie, pubblicista, dal 2012 collabora con Toponomastica femminile di cui è referente per la provincia di Pistoia. Scrive articoli e biografie, cura mostre e pubblicazioni, interviene in convegni. È fra le autrici del volume Le Mille. I primati delle donne. Ha scritto due guide al femminile dedicate a Pistoia e alla Valdinievole. Ha curato il volume Le Nobel per la letteratura (2025).