Nel 2014, in occasione del suo intervento all’AdWeek di New York — il festival annuale dedicato alla pubblicità, al marketing e alle tecnologie — Samantha Skey, amministratrice delegata dell’azienda americana SHEMedia, coniò il termine femvertising.

Nato dalla contrazione delle parole inglesi feminism (femminismo) e advertising (pubblicità), il neologismo serve a definire tutte quelle «campagne rivolte al target femminile che sfidano gli stereotipi di genere (come l’idea che le donne siano deboli o inadatte allo sport e a svolgere determinate professioni) e che veicolano messaggi pro-female, come la promozione di una pluralità di ideali di bellezza in riferimento alla Body Positivity» (Capecchi; 2021).

Segnando una cesura netta con le pubblicità del passato — pensiamo, per esempio, agli spot degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, in cui le donne venivano rappresentate secondo la prospettiva dicotomica che le vedeva esclusivamente come casalinghe o donna-oggetto — le campagne pubblicitarie di femvertising si ispirano ai valori femministi dell’empowerment femminile, dell’indipendenza e dell’inclusività, con l’obiettivo dichiarato di promuovere e incoraggiare le donne e le ragazze ad accrescere la propria autostima e «a esprimere a pieno il loro potenziale nella società» (Capecchi; 2021).

Da definizione, possiamo distinguere due tipologie differenti di campagne di femvertising: quelle che focalizzano l’attenzione sul corpo e quelle che, invece, si soffermano maggiormente sul ruolo di genere. Nel primo caso, il riferimento è a tutte quelle pubblicità ispirate alla filosofia della body positivity, ovvero all’accettazione del proprio corpo così com’è, con tutte le sue imperfezioni. Convergono in questa categoria anche le réclame motivate dall’age positivity, volte all’accoglienza positiva e alla valorizzazione dei mutamenti estetici che si susseguono con l’avanzare dell’età, e quelle che si fanno interpreti della curvy revolution, il movimento a celebrazione delle donne formose. Come sottolineato dalla sociologa Saveria Capecchi, il fine di queste pubblicità non è solo quello di indurre le donne ad accettare e amare il proprio corpo ma anche di sollecitarle a «prendere coscienza dei condizionamenti subiti fin da piccole in relazione all’ideale corporeo dominante» (Capecchi, S., “Media digitali, genere e pubblicità” in Farci, M., Scarcelli C. M., Media digitali, genere e sessualità (a cura di), Milano, Mondadori, 2022, pp. 156-171).

Le campagne con un focus sul ruolo di genere, invece, si prefiggono l’obiettivo di decostruire i tradizionali stereotipi e pregiudizi sulle donne affinché ognuna di loro si senta libera di esprimere se stessa e di seguire le proprie inclinazioni, svincolata da qualsiasi costrizione sociale e/o culturale. La fattispecie si riferisce a tutte quelle pubblicità in cui i modelli femminili proposti costituiscono un’infrazione rispetto a ciò che si considera la norma, ovvero rispetto a quelle prescrizioni comportamentali, di ruolo e attitudinali che si ritengono connaturate al genere femminile e a esso più appropriati. In merito, un caso emblematico è rappresentato dalla campagna Don’t be sorry. Be strong and Shine (letteralmente “Non essere dispiaciuta. Sii forte e risplendi”) dell’azienda di prodotti per capelli Pantene. Presentato nel 2014, lo spot è stato premiato dalle Nazioni Unite con il Breaking Gender Stereotypes Award, un riconoscimento conferito a progetti, organizzazioni o singoli individui che si sono distinti per la dedizione e l’impegno mostrato nella lotta per il superamento degli stereotipi di genere e il raggiungimento della parità tra uomini e donne.

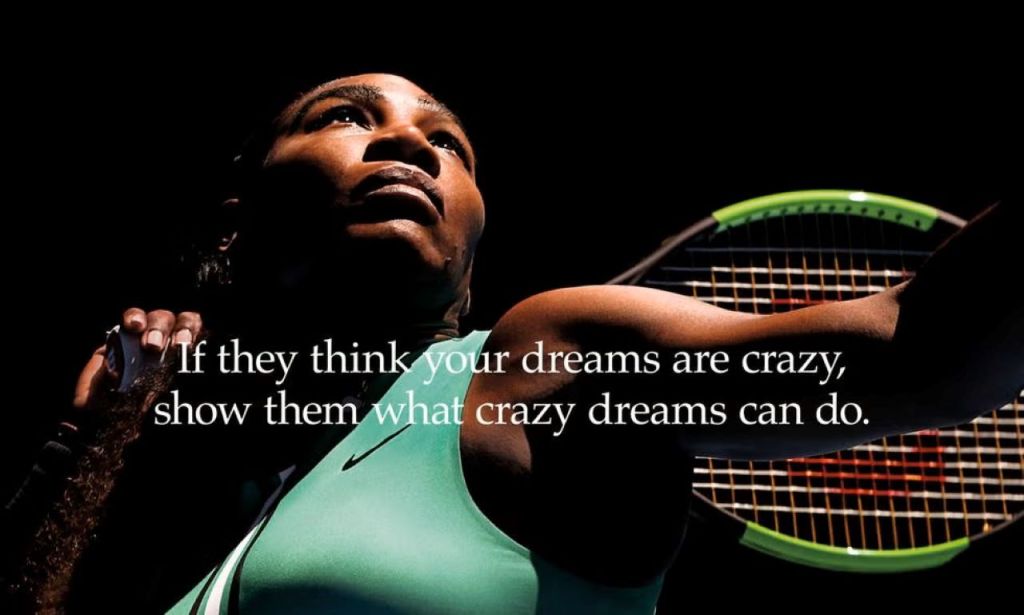

Tra le tante campagne di questo tipo si ricordano poi quelle dei brand sportivi come Nike e Adidas.

Se alcune aziende hanno abbracciato la tendenza del femvertising solo recentemente, altre hanno fatto da apripista, diventando vere e proprie pioniere del genere. Una di queste è sicuramente l’azienda di prodotti per la cura del corpo e l’igiene personale Dove, filiale della multinazionale Unilever, nata nel 1995. Il marchio è riuscito a contraddistinguersi per la varietà dei modelli femminili proposti già a partire dal 2004, anno di uscita della campagna Real Beauty, pubblicità nella quale vengono mostrate per la prima volta donne anziane senza veli.

Due anni più tardi, nel 2006, l’azienda ha lanciato il Dove Self-Esteem Project, un progetto di iniziativa globale per aiutare i/le giovani ad avere un rapporto positivo col proprio corpo, così da crescere con più autostima e fiducia in se stesse. Nel 2013 è stata poi la volta di Real beauty sketches, you are more beautiful than you think (“Schizzi di vera bellezza, tu sei più bella di quello che pensi”), campagna in cui «si drammatizza la percezione negativa che le donne hanno del proprio aspetto».

Il 2016 e il 2019, invece, sono stati rispettivamente gli anni di lancio della campagna Beauty on you own terms (“La bellezza alle tue condizioni”) e del progetto #ShowUs, una raccolta di oltre dieci mila foto di donne e persone non binarie che «offrono una visione più inclusiva della bellezza».

Più recentemente, nel 2024, il marchio ha festeggiato i vent’anni dal lancio della campagna Real Beauty con la presentazione di The Code, pubblicità in cui si illustra l’impatto potenzialmente negativo che l’intelligenza artificiale può avere sull’autostima delle donne. D’altronde, i dati emersi dalla ricerca Dove The real state of beauty lo confermano: «Una donna su tre sente la pressione di dover modificare il proprio aspetto fisico a causa dei contenuti a cui è esposta online, anche quando è consapevole del fatto che le immagini sono alterate o generate dall’Intelligenza Artificiale».

Per educare l’Ai a immaginare la bellezza autentica e, dunque, evitare che la stessa si trasformi in un ulteriore strumento utile per l’imposizione di canoni estetici irraggiungibili, l’azienda — in collaborazione con esperti del settore — ha realizzato una guida di supporto per la creazione di immagini rappresentative della bellezza naturale.

Nonostante il proposito positivo che ne ispira l’operato, ovvero «aiutare le donne di tutto il mondo a sviluppare una relazione positiva con il loro aspetto», l’azienda Dove — così come molti altri marchi di cui si annoverano campagne di femvertising — è stata spesso criticata per l’ambivalenza valoriale dei suoi spot. Se da una parte, infatti, le pubblicità di questo tipo sfidano apertamente l’ideale di bellezza che impone una perfezione inarrivabile, celebrando il femminile in tutta la sua autenticità e diversità, dall’altro, è la centralità attribuita al corpo stesso a diventare problematica: il focus sull’elemento corporeo induce, d’altronde, alla sua oggettificazione, perpetuando la tendenza che ne fa strumento primario di affermazione sociale. Inoltre, così facendo, si produce l’effetto di ridurre l’insicurezza femminile e la subordinazione delle donne a un problema psicologico individuale senza rendere esplicite le radici sociali e culturali delle disuguaglianze tra uomini e donne. Di conseguenza, sembra che la soluzione al problema strutturale della disparità tra i generi ricada sulle singole donne che, dunque, dovranno impegnarsi in un lavoro identitario celebrativo del sé e del proprio essere.

Situato nella zona liminale tra empowerment femminile e neoliberismo, il femvertising induce gli studiosi e le studiose di genere e media a interrogarsi sulla sua vera natura. Indagando le reali intenzioni e gli obiettivi a cui aspirano i marchi che sviluppano campagne di questo tipo, analizzando il livello di concordanza tra le politiche aziendali e le finalità dichiarate attraverso le loro pubblicità, gli/le esperte si impegnano a sbrogliare il nodo principale: il femvertising è davvero frutto di una responsabilità sociale di genere o si tratta solo di una strategia di marketing per aumentare i profitti?

***

Articolo di Sveva Fattori

Diplomata al liceo linguistico sperimentale, dopo aver vissuto mesi in Spagna, ha proseguito gli studi laureandosi in Lettere moderne presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza con una tesi dal titolo La violenza contro le donne come lesione dei diritti umani. Attualmente frequenta, presso la stessa Università, il corso di laurea magistrale Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione.