Nei dieci anni del lavoro che ho svolto finora come modella d’arte, sono stata di argilla, di gesso, di legno, di rame, di tempera, d’olio, di china, di matita, di sanguigna, pennarelli, gomma, cera e carboncino. Sono stata dea, principessa, ninfa, sirena, maga, sposa. Quel che resta sempre è una stanchezza di muscoli e spirito. E poi, qualcosa di “tolto”, come se mi mancasse un pezzo. La sensazione di essere materiale di “scarto”, come se quello che resta della me reale, dopo essermi data all’opera, fosse l’avanzo indesiderabile: modesto, malvestito, timido e fragile. Mi viene spesso da pensare che con la straordinaria bellezza dell’arte non può competere neanche chi ha posato per essa. Soprattutto quando si ha il privilegio di collaborare con grandi maestri e maestre.

Ogni singola volta sono stata esausta, come se una porzione di quello che sono fosse stata immolata alle opere, restando impigliata lì dentro per sempre. Un pezzetto, il migliore che avessi in quel momento. Un frammento scelto e lucidato per essere rubato al tempo, all’incertezza, al dolore. L’eudemonia dell’artista si compie in un modo che ha l’energia sacra di un rito e mi riporta un dono per compensare il sacrificio: vedendo le opere — qualunque cosa negativa sia successa nella mia vita quel giorno — tutto si lenisce. Quella me (ri)creata, mi sopravvivrà più di quanto non farebbe un figlio o una figlia.

E — a parte i corpi — i volti (ciò che più assimiliamo all’essere chi siamo) che peso hanno? Che si fa coi volti di modelle e modelli, nelle pose d’arte? Entro in una sala dove si stanno inchiodando le tele ai telai, mentre altre sono già odorose dell’imprimitura color caramello (una base preparatoria di colore diluito con la quale si impregnano le tele). In un angolo della stanza c’è il master (lavoro dell’insegnante che serve da guida per chi segue il corso) con uno studio su luce e colore fatto raffigurando un uovo. È un procedimento propedeutico all’apprendimento del ritratto, si fa prima di ritrarre un viso “dal vero” (ritraendo modelli vivi, in presenza). Mi siedo, prendo i riferimenti per la posizione e, con un certo automatismo, il corpo mi si spezzetta in segmenti: parti da dipingere e parti da non dipingere. Ossia: cosa è immobile e cosa è mobile. Per una sessione di ritratto “alla prima” spesso artiste e artisti disegnano fino alle spalle, con lo stesso taglio che vorrebbe un primo piano fotografico, e tutto ciò che resta fuori può essere mosso. Per intenderci: posso muovere le mani, ma non gli occhi. O meglio, posso sbattere le palpebre, ovviamente, ma gli occhi restano “posati lì” come quelli di una bambola, a guardare lo stesso punto per 4 o 6 ore, a blocchi di circa 30 minuti. Sarebbe un’imposizione importante se non mi regalasse uno spazio privato e inaccessibile a chiunque. Mi metto in posizione… e poi, con la mente, vado a scrivere. Aspetto le pause per appuntare tutto sulle note del telefono mentre mi sgranchisco. Il tempo di posa è diventato la mia “stanza solo per me”, per citare Virginia Woolf. Uno spazio creativo protetto, dove nessuna persona può entrare. Il timer che suona è la chiave con la quale si apre e si chiude la serratura di quella stanza interiore.

Negli atelier storici si possono ancora trovare podi antichi con la “ruota” (dove è possibile girare la modella o il modello con un meccanismo che muove il terzo superiore indipendentemente dalla base), altri moderni e fissi come piccoli palcoscenici, con sfondo di tessuto neutro nero, grigio, bianco, panna o color terra. In altri posti si sta in piedi su panche o tavoli. Più raramente, si posa allo stesso livello del gruppo che disegna, divise/i da una sorta di “parete invisibile” (situazione più frequente in una sketch class che ha spesso luogo in ambienti non originariamente destinati alla posa, ma riadattati per essa). E poi — funzionando da elementi evocativi necessari, come per la Madama Pace pirandelliana — ecco che entrano nel quadro tutti gli elementi che rendono viva la scena dipinta: panneggi di colori complementari a pelle e capelli, dei quali apprezzare le pieghe, abiti chiari che lascino scoperte le clavicole, viso struccato, capelli legati/semi legati… Ed eccoci catapultati nell’Ottocento. Si tratta di un processo magico che rende “visibile l’invisibile”, che dà forma e corpo a memorie, sentimenti, tracce di storia. Come se tra il podio, la tavolozza e la tela si consumasse una sorta di seduta spiritica. Non nel senso soprannaturale, ma energetico, artistico e psicologico: l’ambiente giusto trasmigra il corpo dalla realtà al dipinto, con un aspetto che avrà solo in quel momento della sua vita biologica, ma sulla tela sarà così per sempre. Invulnerabile alla vecchiaia, alla malattia e alla morte.

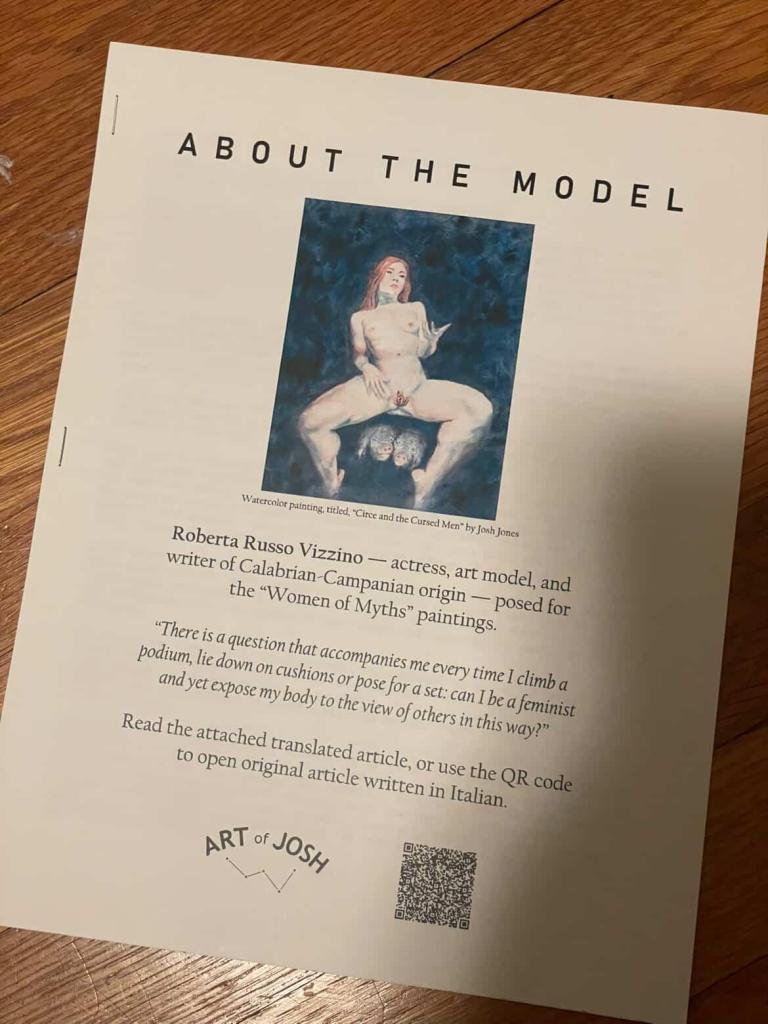

Se il mio corpo ha così tanto peso in questo processo, chi decide che valore ha il suo uso in termini economici? Il mercato, l’istituzione, l’insegnante/artista, io stessa su base di abilità, sensibilità, erudizione ed esperienza. Ognuna/o ha libertà di negoziare il proprio ruolo. Non svendersi mantenendo elasticità è fondamentale. Chi decide cos’è bello? La bellezza nell’arte è fatta di proporzioni, contrasti, dinamismo, plasticità, giustapposizione di colori complementari e alternanze calde e fredde. Fortunatamente, non ha un punto di vista che si arroga oggettività. Chi stabilisce le regole? Vecchi codici estetici che ancora pesano sui nostri corpi, prevalentemente. Nettuno, Apollo, Venere o Dafne sono archetipi che tramandano pose e atteggiamenti fino a farli interpretare a noi, in epoca digitale. Con l’importante differenza che qui, le piccole difformità sono proprio ciò che rende i corpi più artisticamente “interessanti”. Corpi reali, senza dubbio, ma che non includono ancora abbastanza spesso i corpi considerati non conformi. A volte, chi abita quei corpi, posa, ma non vuole vedere i disegni finiti. Corpi grassi, anziani, disabili, queer sono purtroppo tuttora una rarità, una variazione ciclica rispetto ai corpi intesi come aderenti al canone accademico: atletico, snello, giovane, abile. Che sia o meno un fatto di disponibilità maggiore di modelle e modelli stesse/i a mostrarsi di più con quei corpi è una valutazione che viene fatta in modo talmente silenzioso e individuale, che non mi è dato saperlo. Tutto il processo è sempre uguale a sé stesso o il rapporto tra chi posa e chi crea cambia a seconda della differenza sessuale? E — se sì — in che consistono eventuali cambiamenti? La differenza sessuale e di genere può non essere il fattore determinante, ma resta sullo sfondo come struttura di potere. Posso senz’altro dire di aver lavorato con artisti femministi. Alleati autentici con i quali ho avuto spazio per scambiare impressioni sulla composizione delle immagini finali, anche reinterpretando o ribaltando codici apparentemente fissi. Uno su tutti: Josh Jones. La serie Women of Myths, che è appena stata in mostra allo Snohomish Studio di Washington, è stata accompagnata, per suo volere, al mio nome completo dei due cognomi e a un QR code contenente la prima parte del presente articolo. Con questa serie abbiamo lavorato (lui dipingendo gli acquerelli, io posando, ed entrambi parlando) a una rappresentazione delle protagoniste del mito che le vedesse centrali e vincenti.

Non con tutte/i è così. Ci sono anche artiste/i che vedono il fatto che io abbia un pensiero o un’opinione non come una risorsa, ma come un’invadenza. Una cosa superflua. Anche questo, se espresso con garbo, è comprensibile e rispettabile, dal momento che l’artista può avere già una visione chiara di cosa vuole realizzare o può aver ricevuto a sua volta indicazioni precise da un/una committente. Quando ciò accade, ovviamente, mi limito alle richieste che ricevo, per quanto non sia la mia vocazione più autentica. Io mi sento modella vivente e parlante. Essere “oggetto vivo” per un processo vivo come l’arte figurativa, secondo me, non può essere sinonimo di passività. È la possibilità di farsi materia critica, non solo estetica. Il corpo come campo di battaglia. Sta lì, nudo, con uno scopo preciso: essere spremuto della sua verità, per farne opere bi o tridimensionali. Ecco, dunque, che si configura il corpo politico: soggetto attivo di quella magica moltiplicazione. Nelle situazioni più istituzionalizzate, il rispetto di chi posa è parte dell’insegnamento per dipingere dal vero. Anche se la modella o il modello saranno nudi di lì a poco, cambiarsi è inteso come momento intimo, perciò viene fornito uno spazio coperto per spogliarsi. Si chiede se la temperatura va bene e in caso contrario viene accesa una stufa in direzione di chi posa. Se non è possibile creare una doppia temperatura nella stanza per chi è vestita/o e chi posa nuda/o, si dà priorità all’esigenza di modelle e modelli, anche a costo di dipingere al caldo. Prima di avviare il timer della posa ci sono due opzioni: 1. sessione libera dove io scelgo la posa: chi coordina aspetta che io sia ferma e dia l’ok per far partire il timer. 2. sessione accademica che richiede pose date, di solito prevalentemente “contrapposti” (o “chiasmi”), strutture tipiche delle statue classiche, dove azione e reazione, tensione e mollezza si incrociano, il peso è spostato su un lato in modo più o meno accentuato, il corpo esercita quasi sempre una doppia torsione affinché la posa appaia “dinamica”: la testa, il torso e il bacino non sono mai ruotati contemporaneamente nella stessa direzione. Queste pose prevedono posture differenti per uomini e donne; per esempio, canone vuole che la maggior parte delle figure femminili, se non esplicitamente legate al sesso, abbiano le gambe chiuse. E la luce? Anche quella ha una sua drammaturgia. Una luce di taglio crea dei contrasti drammatici, una dall’alto su un corpo disteso si accosta spesso all’estasi, una dal basso sullo stesso corpo disteso ricorda la morte. Non vengono consentiti video e foto. Modelle e modelli non vengono toccate/i. Al termine delle pose con gruppi o classi, generalmente l’artista/insegnante annuncia la fine della sessione e ringrazia la modella o il modello, e il gruppo/classe applaude. Quel corpo a pezzi — il mio corpo — che sentivo come scarto, a fine sessione diventa un archivio vivente, dove ogni opera è una pagina scritta con la mia presenza, la mia crescita, il mio ingegno. In quel corpo che si offre alla visione e al giudizio non c’è sottomissione: c’è l’arte come forma di resistenza.

In copertina: l’autrice in posa per un set fotografico di genere pittorico. Foto dal titolo La Dama Dormiente, scattata dal fotografo Michael Borro.

***

Articolo di Roberta Russo Vizzino

Attrice, modella d’arte e scrittrice di origine calabro-campana. Dopo un’esperienza di vita in Lettonia, attualmente abita tra Roma e Firenze. Terminata la formazione attoriale ha intrapreso un percorso universitario in Discipline, arti e scienze dello spettacolo presso l’Università “La Sapienza” di Roma e pubblicato il suo primo libro Io sono onda di mare nel 2023.