Nell’estate del 1969 mia sorella Sandra e io andammo a Mosca per dieci giorni. Avevamo lavorato duramente tutto l’inverno dando alla figlia del condomino del piano di sopra ripetizioni di tutte le materie tutti i giorni: io di quelle scientifiche, Sandra di quelle letterarie e linguistiche. Grazie a questo, che allora era un lavoretto studentesco, imparammo subito una cosa: mai dare ripetizioni troppo bene altrimenti l’allieva/o non avrà più bisogno di venire l’anno successivo e si perde una fonte di reddito sicura come un conto in banca. In tutto facemmo circa 300mila lire che, per i tempi, era una cifra considerevole. L’idea proibita era di andare dieci giorni a Mosca e vedere di persona il Paese culla del Socialismo reale. C’era un gran dibattito in quei giorni dato che i carri armati sovietici avevano invaso la Cecoslovacchia e dentro la sinistra, dal Pci e oltre, fino a Potere Operaio e Lotta Continua, il dibattito sull’Unione Sovietica era accesissimo. Detto fatto, io e Sandra decidemmo di vedere di persona il paese del “Sol dell’Avvenire”.

Contrariamente a quella che era la prassi consolidata, noi decidemmo di andare a Mosca non col partito (il Pci) né con il sindacato (la Cgil), ma da sole. All’epoca c’era solo un’agenzia di viaggi, la Cit, che era parastatale, una reminiscenza del Ventennio che era stata conservata dopo il 1945 come tutto quello che era “statale”. L’impiegato ci fece i biglietti del treno, il Torino-Togliattigrad, una linea da poco inaugurata grazie all’apertura di una fabbrica Fiat nella città russa. Il viaggio di andata durava circa 60 ore, ma non avevano altra scelta perché all’epoca i viaggi in aereo costavano un rene. Scoprimmo che non occorreva cambiare in rubli dato che si pagavano a monte l’albergo (seconda categoria e così scoprimmo che anche in Urss c’erano la categoria “riccastri occidentali” e dirigenti del partito e dei Paesi fratelli e la categoria “poveracci occidentali”). Per mangiare avevamo pure pagato in anticipo e ci avrebbero dato un carnet di buoni-pasto quando, arrivate a Mosca nell’ufficio del turismo estero, ci avrebbero assegnato l’albergo e la camera. Ci assicurarono che tutti i visti erano in ordine, ci suggerirono di portarci dietro dei dollari e tanti auguri. L’espressione funerea dell’impiegato suggeriva che, secondo lui, andare a 18 anni a Mosca con solo una sorella di 21 anni come accompagnatrice, era un’idea cretina, ma non commentò. A Mosca scoprimmo che la minigonna non era ancora arrivata.

Le gonne corte erano state da tempo un punto nell’agenda dell’emancipazione femminile, quando, dalla fine del XIX secolo, la femminista francese Hubertine Auclert creò la Lega per le gonne corte.

Malgrado ciò anche nei ruggenti Anni Venti le gonne rimasero sotto al ginocchio, le uniche eccezioni si avevano nel campo della danza dove i tutù erano stati sdoganati da tempo, nei costumi da bagno e nelle uniformi ginniche, nelle immagini delle pin up che erano presenti nelle riviste per soli uomini o nei giornali riservati alle truppe o nei vestiti femminili dei film di fantascienza degli anni Cinquanta, come i miniabiti disegnati da Helen Rose, costumista statunitense che ideò alcune gonne molto corte per gli abiti di scena (in parte ispirati alle tuniche romane) dell’attrice Anne Francis nel film Il pianeta proibito (Forbidden Planet), girato nel 1956.

La minigonna si dice sia stata inventata nel 1963, ma altre fonti asseriscono sia stato il 1965 e pure la maternità/paternità della stessa è in discussione. Generalmente si dice che sia stata inventata da Mary Quant, una stilista britannica che ne fece un simbolo della Swinging London col nome di mini-skirt. Altri citano lo stilista e costumista John Bates che disegnò alcuni degli abiti di Diana Rigg nella serie televisiva di quegli anni The Avengers. I francesi, tuttavia, non sono d’accordo e l’attribuiscono a André Courrèges che aveva presentato la sua mini-jupe (minigonna) nella sua collezione del 1964.

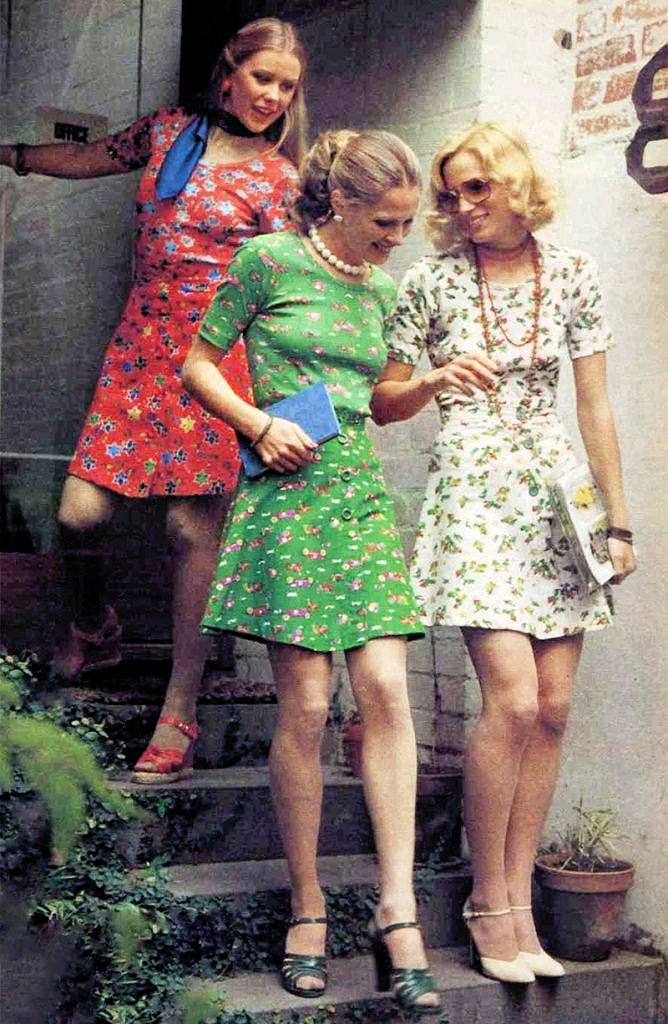

Le primissime minigonne presentate da Mary Quant, per essere definite tali, dovevano avere una lunghezza che le facesse arrivare a circa 5 cm sopra il ginocchio, ma nell’arco di un anno erano generalmente considerate tali quelle che arrivavano a scoprire almeno 10 cm sopra il ginocchio. La lunghezza diminuì ancora, ma non in maniera uniforme: se per la moda londinese di fine anni Sessanta poteva essere accettabile una gonna che arrivava a ben 18-20 cm sopra il ginocchio, nello stesso periodo a New York la lunghezza tipo non scopriva più di circa 7-10 cm.

Ovviamente la minigonna arrivò anche in Italia (1966), ma essa non fu così liberatoria come erano stati i blu jeans, almeno non per me che già mi occupavo di politica e sapevo perfettamente, grazie ai contatti con militanti inglesi, che la minigonna era stata una trovata geniale per non pagare le tasse. Il sistema di tassazione britannico di allora prevedeva, infatti, un’imposta indiretta sull’acquisto solo per gli abiti per adulti, considerando come tali quelli di lunghezza superiore ai 61 cm, esentandone quindi quelli per bambini. Le minigonne, pur essendo abiti per ragazze e donne adulte, con le loro lunghezze variabili tra i 33 e 51 cm, risultavano nella fascia non tassata. Questo era il vero valore rivoluzionario della minigonna, il fatto di non pagare le tasse allo stato dei padroni. Mostrare o meno centimetri di pelle non era più un problema per me e molte di noi, anche se ricordo che in alcune case della studente ragazze che venivano dal sud portavano una fascia attorno alla caviglia sinistra per indicare che erano “indisposte” e perciò “impure”. Per far capire che aria tirava allora in Italia ricordo che quelli erano gli anni in cui la Cirio dava 4 giorni di permesso alle operaie quando erano mestruate perché convinti che altrimenti la passata “inacidisse” (come credeva anche Plinio il Vecchio buonanima!).

Sulla minigonna le persone di “mentalità aperta” opponevano un unico impedimento estetico: le gambe. Se le avevi belle, lunghe e affusolate, eri OK, se le avevi storte (“che ci può passare in mezzo un cane col giornale in bocca”), o avevi il fondoschiena basso o i polpacci a fiaschetto, allora erano da evitare. Il canone estetico trionfava perché l’imperativo era di piacere agli uomini e se non ci rientravi allora erano lazzi e frizzi (bodyshaming si dice oggi). Comunque dopo la battaglia dei jeans ero già conscia che il valore rivoluzionario/liberatorio di un indumento svanisce se è l’unico indumento che l’industria della Moda ti vende. Rimaneva ancora però in piedi la barriera dell’età. Le minigonne erano per ragazzine, le signore vestivano ancora con la gonna al ginocchio.

A mio avviso molto più liberatorio della minigonna fu un suo “effetto collaterale”. L’uso della “mini”, che scopriva le gambe, rese sempre meno diffuso l’impiego di calze e giarrettiere, a cui venivano preferiti i collant, introdotti sul mercato alla fine degli anni ’50.

La minigonna in moltissimi Paesi europei fu subito bollata come vestito provocatorio che incitava i maschi allo stupro e, da allora, questo indumento è rimasto uno dei punti forti della criminalizzazione delle vittime di stupro. In Francia, nel 1967, anno in cui la moda nazionale riteneva la minigonna corta al massimo fino a 16 cm sopra le ginocchia, la polizia accusò esplicitamente le minigonne di favorire gli atti di violenza sulle donne, stimati in aumento, mentre il ministro dell’istruzione francese Alain Peyrefitte chiese il ritorno dell’uniforme scolastica con gonna lunga, suscitando forti polemiche e contrarietà anche da parte di diversi presidi. Mary Quant difese la sua creazione citando proprio la presenza di collant e simili, che rappresentavano un’ulteriore copertura per le parti intime femminili. «Nelle nazioni europee dove vengono vietate le minigonne nelle strade, dicendo che sono un invito allo stupro, non comprendono l’uso delle calze» (Alison Adburgham, Mary Quant. Interview with Alison Adburgham, The Guardian, 10 Ottobre 1967). Ovviamente le case di moda massimizzavano sia l’effetto di ribellione che quello di repressione: erano tutto sugo pubblicitario gratuito. Nella Cina comunista di Mao, dove si era nel pieno della Rivoluzione Culturale, la minigonna venne considerata uno dei simboli della depravazione dell’occidente capitalista.

L’accorciamento delle gonne portò anche quello di altri capi, come i più tradizionali abiti da donna, facendo nascere i mini-abiti.

La minigonna, al di là degli scandali e della repressione dei bacchettoni, era apprezzatissima dai maschi che si gustavano l’occhio alla vista di tutte quelle gambe femminili nude. Essa, inoltre, cancellava quanto di emancipatorio avevano avuto solo pochi anni prima i blu jeans, dato era un ritorno alla femminilità della gonna (anche se cortissima) che rimetteva le donne al loro posto.

Nessuna di noi allora notò che la Moda aveva lanciato assieme alla minigonna anche la modella simbolo Twiggy, che fu la capostipite di tutte le modelle magrissime, direi stile anoressico, che da quel momento divennero il canone estetico per ogni ragazza.

Non più le curve femminili di Marilyn tanto anni Cinquanta, ma il corpo femminile androgino delle magrissime modelle senza fianchi e senza seno. Il messaggio subliminale era sempre lo stesso: come donna puoi mostrare il corpo, ma al contempo rinunci a mostrare ciò che caratterizza il tuo sesso, devi diventare “androgina”. E in effetti la quantità di centimetri di pelle che si potevano mostrare la decideva l’industria della moda e l’andamento dell’economia, ma il discorso diventava differente se contestualizzato fuori dallo scenario occidentale: in Giappone, dove divenne il simbolo delle scolare adolescenti protagoniste di infiniti Manga e Anime. Qui le minigonne delle studenti, nella vita e nell’immaginario, erano indossate da ragazzine acerbe, che solleticavano la fantasia maschile con le loro minigonne e i calzettoni o gli stivali al ginocchio, lasciando vedere più o meno scandalosamente “le parti proibite”.

Nei Paesi arabi, dove l’oppressione della donna era più pesante, la minigonna divenne davvero simbolo di libertà, che si poteva vedere nelle strade di Teheran e Kabul e, non a caso, i regimi islamici per prima cosa nascosero il corpo delle donne, troppo rivoluzionario, troppo peccaminoso.

Poiché i miei genitori erano persone di ampie vedute e poiché io ho sempre avuto delle belle gambe (almeno quello), non vi erano ostacoli a che io mettessi nella mini-valigia per Mosca un miniabito, una minigonna a frange tipo western e un paio di pantaloni in ciré ovvero dei pantaloni di tessuto ricoperto da uno strato cerato che li rendeva lucenti e impermeabili.

Ovviamente all’epoca ero convinta che l’Urss fosse il paese della più completa emancipazione femminile (che nel gergo del Pci equivaleva a liberazione). In realtà l’Urss era “fuori moda” rispetto all’Occidente. I jeans erano oggetto di feroce mercato nero sulla Piazza Rossa, ma la minigonna era troppo sovversiva per la “famiglia comunista”. Questo giudizio politico-morale era comunque perfettamente in riga con il pensiero di Lenin (poco pubblicizzato all’epoca in Occidente nei circoli extraparlamentari di sinistra, ma saldamente nel cuore di ogni comunista). Clara Zetkin ricordò una sua conversazione con Lenin, avvenuta nel 1920, in cui Lenin affermò: «Benché io non sia affatto un asceta malinconico, questa nuova vita sessuale della gioventù, e spesso anche degli adulti, mi appare molto spesso come del tutto borghese, come uno dei molteplici aspetti di un lupanare borghese. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la “libertà dell’amore”, così come noi comunisti la concepiamo. Voi conoscete senza dubbio la famosa teoria secondo la quale, nella società comunista, soddisfare i propri istinti sessuali e il proprio impulso amoroso è tanto semplice e tanto insignificante quanto bere un bicchier d’acqua. Questa teoria del “bicchier d’acqua” ha reso pazza la nostra gioventù, letteralmente pazza […]. Io considero la famosa teoria del “bicchier di acqua” come non marxista e antisociale per giunta. Deriviamo dalla natura ma anche dal grado di cultura raggiunto, si tratti di cose elevate o inferiori». Sempre Clara Zetkin riportò che Lenin avrebbe anche detto: «Sì certamente ognuno ha le sue esigenze. Ma chi si disseterebbe da una pozzanghera? O da un bicchiere a cui hanno bevuto mille labbra?»

Convinta di andare nella terra dell’emancipazione, complici le innumerevoli foto e i racconti sulle soldate e le partigiane sovietiche, non mi posi un problema al mondo sull’andare in minigonna, anche perché all’epoca non era ancora esploso l’Islam militante, gli ayatollah erano di là da venire e a Kabul le ragazze vestivano più o meno come noi occidentali. Dopo svariate vicissitudini, che non sto a raccontare, arrivammo a Mosca non sul Torino-Togliattigrad, ma su una tradotta dell’Armata Rossa che riportava le truppe dalle grandi manovre del Patto di Varsavia che si erano tenute in Ungheria. A Mosca, ovviamente, misi subito il mio miniabito più bello per accogliere il nostro amico, un siberiano di Irkutsk che era diventato amico di penna di mia sorella Sandra tramite l’Unità e che aveva ottenuto il trasferimento a Mosca. Il pover’uomo mi guardò esterrefatto, ma non disse nulla per due giorni finché sbottò chiedendomi, rosso come un pomodoro, se non avessi qualcosa di più decente da mettermi. In qualche modo cercò di spiegarmi che il mio abito scatenava sguardi e catcalling e questo lo imbarazzava perché — questo non lo disse, ma si capiva — non aveva piacere che gli “altri” pensassero che si accompagnava con una prostituta. In realtà poi scoprimmo che per i sovietici tutte le occidentali erano di fatto delle prostitute! Alla faccia del famoso “nella società socialista fare all’amore è come bere un bicchier d’acqua” che circolava tra i compagni qui in Italia per convincerti a dargliela. Ovviamente non era mia intenzione mettere in imbarazzo nessuno, perciò misi i pantaloni di ciré. Il poveretto, quando mi vide scendere nell’atrio dell’hotel, quasi si strangolò e balbettando mi chiese se non avessi qualcosa di normale da mettermi: i pantaloni, mi spiegò, le donne li portavano solo in fabbrica come parte della tuta da lavoro, ma nessuna donna russa li metteva in strada o nel tempo libero, perché… insomma erano indecenti e ti facevano classificare come un’operaia, ovvero una poveraccia.

Lui non lo seppe mai, ma con quelle poche parole aveva distrutto ogni illusione io potessi avere sul socialismo reale e l’Urss: non solo erano bacchettoni e puritani, ma pure classisti!!! Tutto quello che vedevo contraddiceva la visione della donna emancipata sia socialmente che sessualmente e scoprii che anche le differenze di classe erano ancora ben radicate. Mi resi tragicamente conto che tutto quello che mi avevano narrato, era una fandonia. L’onesto e innocente grido di imbarazzo del mio amico russo mi aveva chiarito una volta per tutte che c’era una bella differenza tra emancipazione e liberazione, che fare le stradine che asfaltavano le strade sarà stato pure emancipatorio, ma di certo non era liberatorio: una differenza che tutt’oggi molte donne hanno dimenticato o non hanno mai capito.

La mia esperienza sovietica con la minigonna mi confermò che dovevo sempre diffidare di un indumento che la Moda cercava di vendermi come liberatorio. L’omologazione della Moda pret-à-porter dei capi “ribelli” come jeans e minigonne, che procedeva a grandi passi, mi fece anche riflettere sul concetto di “uniforme” nella lotta di liberazione della donna, ma questa è un’altra storia… alla prossima puntata.

***

Articolo di Flavia Busatta

Laurea in Chimica. Tra le fondatrici di Lotta femminista (1971), partecipa alla Second World Conference to Combat Racism and Racial Discrimination (UN Ginevra 1983) e alla International NGO Conference for Action to Combat Racism and Racial Discrimination in the Second UN Decade, (UN Ginevra 1988). Collabora alla mostra Da Montezuma a Massimiliano. Autrice di vari saggi, edita HAKO, Antrocom J.of A.