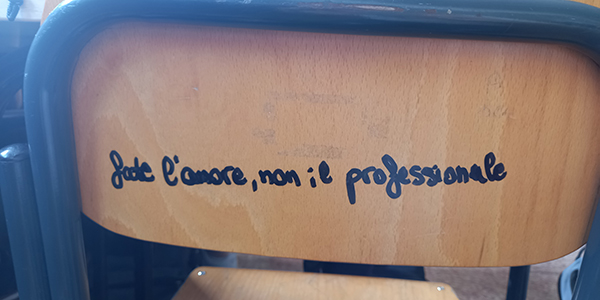

La frase che dà il titolo a questo articolo si legge a caratteri cubitali dietro lo schienale di impiallacciato sbriciolato di una sedia in seconda fila, nella mia quarta a indirizzo socio-sanitario. È in pennarello indelebile, nero, come si conviene a un pensiero di una certa profondità.

Praticamente in ogni istituto secondario italiano, vagando per le classi, un occhio curioso e attento può cogliere i segni che gli e le studenti lasciano ovunque, con buona pace di docenti e bidelle/i. Del resto lo spazio anonimo delle aule scolastiche va personalizzato, arricchito di dettagli, di tracce di vita, possibilmente permanenti, perché non si perda memoria di chi su quelle sedie e tra quei muri si è seduta/o ogni mattina, sudando sui libri o standosene in panciolle a consumare merendine. Noi che siamo dall’altra parte della barricata, ovviamente, interpretiamo il nostro ruolo formativo con serio puntiglio scandalizzandoci, facendo ricorso al concetto importantissimo del bene comune, inneggiando al senso civico, all’educazione e dispensando castighi e note disciplinari con irenica fermezza.

Niente da fare, immancabilmente a ogni fine ciclo, le nostre aule abbondano di scritte, disegni, schizzi, scarabocchi, lasciati ovunque, quasi sempre anonimi (mica son scemi/e gli/le studenti!). Gli argomenti sono vari: si va dal super classico insulto ai/lle prof («prof. Sangalli brutta troia»… dove il prof Sangalli è un rispettabile e attento padre di famiglia, colpevole di aver appioppato qualche quattro di troppo), all’altrettanto gettonato struggimento amoroso («Giulia ti prego non lasciarmi, ti amo» e sotto, con altra grafia «Trovatene un’altra da cornificare, io ho già dato»), passando per improbabili citazioni di versi di canzoni, fino a pensieri letterari o filosofici. Come quello lasciato da un genio assoluto, che nel vano porta oggetti del banco ha scritto con il bianchetto «La vita è una merda e tu sei la mia vita». Chissà se lo sa, l’autore o l’autrice, di aver composto un sillogismo aristotelico perfetto.

Curiosamente Lasciare il segno è anche il significato del termine insegnare. Le alunne e gli alunni prendono il precetto alla lettera, a quanto pare, armandosi di indelebili smalti, a volte persino bombolette spray. Il nostro compito, invece, se davvero fossimo le educatrici e gli educatori che pensiamo, esimi ed esimie docenti plurititolate e dalle certezze inscalfibili, sarebbe quello di lasciare tracce ben più interessanti e profonde, non sull’ambiente fisico, ma sulla persona. «Grazie prof per tutto quello che ha fatto per me quest’anno. Mi ha aiutata tanto. Sono contenta di averla incontrata» scrive su un bigliettino una ragazzina con disabilità alla sua insegnante di storia. «Prof, lei è l’unica a cui non mi viene voglia di squartare le gomme della macchina» dice uno dei nostri aspiranti meccanici alla sua insegnante di italiano.

Cosa pretendete, una poesia alla Cyrano de Bergerac? Ognuna/o ha il suo linguaggio, il suo retroterra, il suo stile inimitabile; quel che conta è che almeno ci provino a dirti che hai lasciato un segno. Una traccia che sia meno evanescente di un sms sul cellulare, magari di cui i nostri alunni/e diverranno consapevoli solo più in là nel tempo, ma che possano ritrovare sempre in quell’angolino nascosto della loro personalità, in ciò che sono o che sono diventati/e, nel modo di affrontare i problemi e le sconfitte, nella propensione all’esserci per gli altri e le altre, nel pensarsi cittadini e cittadine del mondo, nell’essere curiosi/e, nel non esprimere giudizi affrettati, nel saper mescolare i saperi e i sapori della loro esistenza con fantasia e generosità, nel sapersi assumere seriamente responsabilità e ruoli, nell’essere amici/che affidabili, persone oneste.

Ho ricevuto la settimana scorsa questo sms, assieme a un paio di fotografie di sposi sorridenti davanti all’altare: «Buongiorno, sono la mamma di Emanuele B. Ho molto piacere di inviarle queste foto per ringraziarla ancora del grande lavoro che ha fatto per tutti noi. La porto sempre nel mio cuore. Maria». Emanuele è stato mio alunno dodici anni fa, quando era un diciannovenne grande e grosso, in crisi nera per via di una sindrome maledetta che colpisce gli occhi e che, già allora, lo aveva reso decisamente ipovedente. Una famiglia bellissima, la sua, provata dalla preoccupazione e dal dolore, ma unita e combattiva, entrata nella mia vita quando ancora facevo l’educatrice scolastica. E così, camminando insieme, siamo venuti fuori da anni difficili, segnati da crisi di pianto e momenti di sconforto, da speranze deluse e da battaglie combattute senza mai mollare, tenendoci in piedi a vicenda, parlando molto, ascoltandoci reciprocamente senza giudizio, cercando delicati equilibri tra l’autonomia indispensabile e il bisogno di aiuto altrettanto necessario. Dalla mamma di Emanuele ho capito, direi quasi sentito fisicamente per la prima volta, cosa significhi vivere per il bene di qualcun altro. Io, che allora ero incinta della mia prima bambina e ancora non sapevo cosa accade al cuore di un genitore quando stringe la propria figlia (o figlio) appena nata e ne respira il profumo, intuivo con Maria che non esiste un amore più grande, un desiderio di protezione più totalizzante di quello di una donna che diventa mamma. Alla fine Emanuele ha portato a casa un diploma e un’iscrizione all’università. Poi le nostre strade si sono separate, o almeno credevo, fino a questo sms. Oggi il nostro eroe è laureato e si occupa di consulenza nell’ambito della mediazione interculturale e della progettazione europea. E si è sposato, segni questi del fatto che tra lui e la sindrome, ha vinto lui. Emanuele e la sua famiglia hanno lasciato un segno indelebile nel mio cammino di donna e di educatrice, come spero di aver fatto anch’io, almeno in piccola parte, nelle loro vite.

E poi ci sono le ragazze. Penso soprattutto a loro, guardando il disegnino della “prof sclerata” che qualche mia alunna ha tracciato sul foglio degli appunti di matematica. Lo sarete anche voi, care ragazze, spettinate e sconvolte dalla fatica quando dovrete fare le mamme, le mogli, le lavoratrici, le amiche, le domestiche, le sorelle, le figlie, le infermiere domiciliari ecc. nella stessa vita, notti incluse. Allora vi servirà aver avuto insegnanti, maschi e femmine, che abbiano saputo lasciarlo davvero un segno. E scoprirete in voi mille qualità, mille capacità, l’arte del funambolismo perfetto, che vi permetterà di tenere in equilibrio tutti i pezzi dell’essere donna oggi.

***

Articolo di Chiara Baldini

Classe 1978. Laureata in filosofia, specializzata in psicopedagogia, insegnante di sostegno. Consulente filosofica, da venti anni mi occupo di educazione.

Un commento