«Sono una persona fortunata. La mia mamma, figlia di gente di mare, era nata in un piccolo paese della Yugoslavia, ora Croazia (e le bombe e la guerra le avevano tolto tutto) e il mio papà era un emigrato del Sud Italia, figlio di contadini e operaio in una fabbrica chimica di pigmenti. Lei fervidamente cattolica e lui altrettanto fervidamente ateo. Si sono amati senza ombre e senza interruzione, discutendo spesso e litigando mai.

I vantaggi di tali origini sono evidenti.

Con esse è vergognosamente facile vedere, da sempre, più le somiglianze delle differenze fra gli umani. E insulti e pregiudizi appaiono per quello che sono: inspiegabili e senza senso».

Accostandomi alla narrativa di Enrica Zunic’ mi è parso di ascoltare, dopo tanti anni, il suono della lingua serbo-croato-bosniaca (la stessa lingua, nonostante alfabeti diversi e a dispetto dei nazionalismi distruttivi). E allora la prima cosa che ho chiesto a Enrica è se il suo cognome (o meglio, il cognome che utilizza per le pubblicazioni) si scrivesse proprio a quel modo: «Žunić – mi ha risposto – era il cognome della mia mamma che era jugoslava. Quando iniziai a scrivere su Internet eoni fa, gli accenti erano… difficili (delicato eufemismo) da mettere. Vi rinunciai».

Enrica Lozito, torinese, è stata docente di materie artistiche in scuole medie (come allora si chiamavano) di periferia, ovvero di frontiera, con adolescenti che ora si si direbbero ‘a rischio’, che in lei hanno trovato ascolto attento e partecipe; prima di dedicarsi alla scrittura fantascientifica si è appassionata di incisioni calcografiche, pittura decorativa, arti marziali, fotografia e cinema.

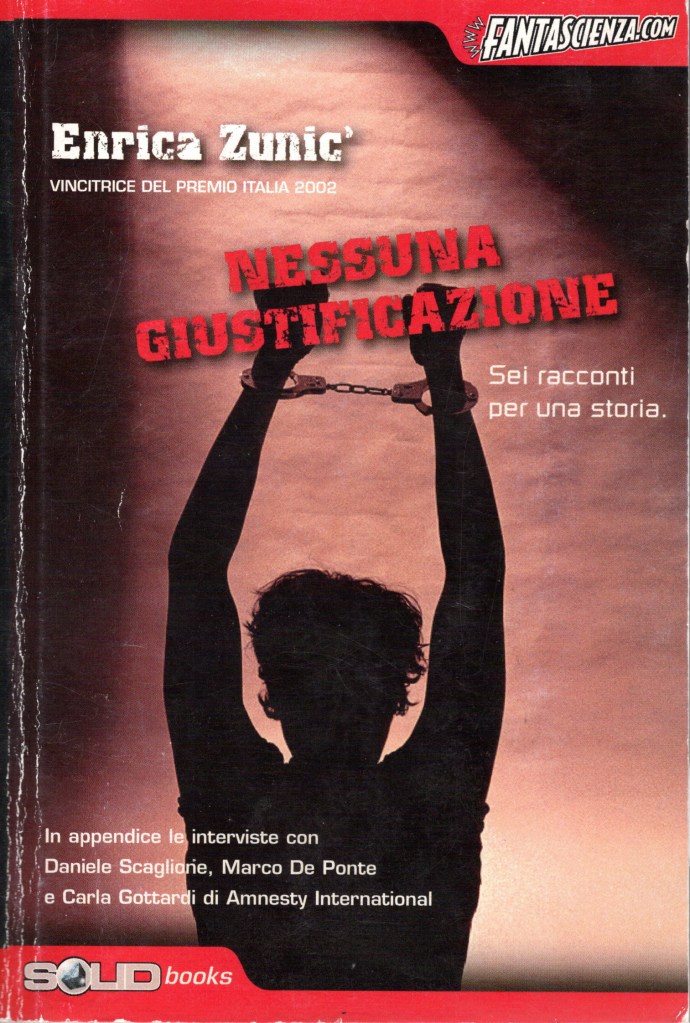

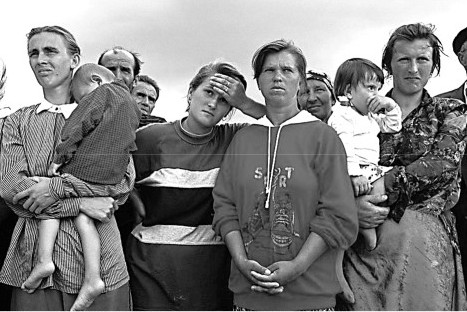

Poi, l’incontro con il dolore degli altri, che – come afferma Susan Sontag in un saggio illuminante edito nel 2003 – nella società contemporanea è uno spettacolo quotidiano, che provoca reazioni opposte: allarmare o indurre all’indifferenza, generare odio per la violenza o desiderio di praticarla. Dachau, Auschwitz, la Cambogia, la Bosnia, il Ruanda… le smisurate tragedie del Novecento. E i popoli in fuga da guerre, violenze, persecuzioni; le persone prelevate, imprigionate, torturate per le proprie opinioni. Che fare davanti a tutto questo? A far data dal 1989, Enrica sceglie l’azione non violenta, il rifiuto di «silenzio e oblio», l’attivismo in Amnesty International (collabora all’edizione italiana del Grande libro dei diritti dei bambini, pubblicato nel 1990: faceva bella mostra di sé nella libreria di mio figlio e mia figlia). E sceglie la fantascienza, il non-genere letterario che attraverso l’apertura di nuove linee temporali e nuovi mondi possibili prospetta e legittima un futuro migliore di questo presente. «Stavo uscendo di senno per il senso di impotenza» scrive nell’Introduzione al volume Nessuna giustificazione, stampato nel 2002, che contiene buona parte della sua produzione letteraria: io pure ho affrontato il primo viaggio in Bosnia, nell’autunno 1995, per medicare un senso di impotenza. Potrei non crederla sorella?

Nessuna giustificazione all’agire umano, ma molteplici, sommesse, eppure validissime giustificazioni all’esistenza di uomini e donne: «Leggendo Borges ho scoperto la leggenda dei Lamed Wufniks, i trentasei giusti che giustificano di fronte agli occhi di Dio l’esistenza del genere umano altrimenti distrutto. I mille orrori quotidiani, mostrati o no dai media, commessi dagli umani, mi stavano allontanando dalla mia specie (ricordo che avrei chiesto volentieri asilo alla specie del mio meraviglioso cane!) ma ebbi la fortuna di incontrare – soprattutto in Francia – fra rifugiati, ex prigionieri e loro familiari, dei personalissimi Lamed Wufniks. Nonostante la ferocia di cui erano stati vittime, continuavano a essere gentili e disponibili verso di me e gli altri in genere. Ma il danno irrimediabile era visibile nel fondo del loro sguardo… Per molti era stato necessario trovarsi una “giustificazione” al voler continuare a vivere. Era stato sapere, ad esempio, nel buio della propria cella, che perfetti sconosciuti si stavano dando un gran da fare per loro; oppure era voler resistere al progetto di distruzione dei loro aguzzini per poter aiutare gli altri. Un debito enorme dell’umanità verso di loro, verso coloro che li amavano – vi sono bambini che il trauma della sparizione o della tortura dei genitori ha segnato per sempre – ma nessuna possibilità di saldarlo davvero…». Per Enrica Zunic’, dunque, la scrittura è un mezzo per saldare, almeno in parte, questo debito.

Non è un caso, a mio parere, che l’autrice condensi buona parte della propria attività negli anni Novanta del secolo scorso: gli anni dell’esplosione delle nazioni, della balcanizzazione della ragione, della dissoluzione di quel mondo «ex» chiamato Jugoslavia. Una produzione tanto emotivamente intensa da divenire, poi, inevitabilmente, più rarefatta, che si sostanzia nei quattro racconti lunghi della serie La guerra di Ain (riproposti in altrettanti ebook da Delos Digital), un racconto divenuto poi sceneggiatura, un romanzo breve: sono i Sei racconti per una storia che costituiscono Nessuna giustificazione, volume ormai di ardua reperibilità anche sul mercato alternativo. A seguire, negli anni Duemila, Zunic’ scrive una seconda sceneggiatura (inedita) e pubblica quattro racconti (tre quelli analizzati in questa sede).

Altri imperi, altre guerre, lo stesso orrore, lo stesso dolore, nel ciclo di Ain. Il dolore del marmo è il secondo racconto a essere scritto, il primo a essere presentato al pubblico, ora il secondo della serie che ha per protagonista una medica capace, come Enrica, di ascolto attento e partecipe anche nei confronti del nemico, dei nemici; una figura di donna che richiama Clizia, visiting angel montaliano che sa alleviare l’angoscia con la propria presenza. Base Mist è un luogo di internamento e punizione in un mondo lontano, ove i prigionieri sono mantenuti in uno stato di «continua, moderata sofferenza». Tra loro S.19 (sì, nel processo di deumanizzazione ai detenuti è sottratto anche il nome), appartiene alla stirpe degli antichi nemici Shakti Mazan dalla bellezza statuaria, violata con odio o indifferenza dai vincitori; ma è la capacità di percepire la comune umanità oltre le differenze, la tenerezza di un cucciolo indifeso da custodire e preservare a bastare alla vita e a giustificarla, ad allontanare almeno un poco la divorante presenza della guerra, che attraverso l’eredità di campi minati, uranio impoverito, bombe a grappolo, continua a far morire anche in tempo di pace (apparente).

Seconda giustificazione: la macchina (il racconto ora quarto e ultimo della serie) è pure ambientato in una «casa di ferro» claustrofobica e afflittiva; unisce al tema del nemico ‘altro’ una seconda alterità, quella tra umano e non umano, elevando a protagonista A.S., un androide dall’aspetto improbabile («più assomigli a uno scaldabagno e meno a un umano, meglio è», gli viene detto) ma dalla solida magnanimità. Restare umani, umane, perché «non bisogna ridursi come loro» (così le donne partigiane ammonivano i compagni di lotta affinché non infierissero contro i nemici) e allora anche quello che fu il torturatore più efferato, divenuto «un corpo di spaventosa magrezza, nero di lividi e sangue, ma vivo e cosciente», a sua volta vittima, merita rispetto della propria dignità umana.

A distanza di qualche tempo, ecco il prequel che nella successiva ricomposizione è posto per primo: Ain: del nome dei numeri e della riparazione del cielo, nel quale, scrive Enrica, «si percepisce la sorte dei bosniaci e dei kossovari, quella degli hutu e dei tutsi, dei serbi della Krajina, dei Burkina Faso in Costa d’Avorio e quella di milioni d’altri». Qui sono presentati il carattere generoso e la vicenda umana di Ain, terapeuta brehoniana capace di vedere nell’altro, nell’altra, un fratello, una sorella, che si chiede «cosa fare di tutto quel dolore che come il ginocchio di un gigante le premeva il cuore», consapevole comunque che ascoltare il racconto di cupo, immedicabile dolore di chi le sta di fronte può essere «un inizio di rimedio». La donna è affiancata dal rude (ma umanissimo) coadiutore Ian, nel «tentare di raggiungere» l’anima del prigioniero 41 (nuova eco del lager). La comunicazione con il nemico, che appartiene a una diversa razza galattica, è infine resa possibile grazie al medium dell’arte e della bellezza: se la medica ha perduto la figlia nella guerra con gli Shakti, ora è proprio un uomo di quella razza a lenire la sua sofferenza inesausta, un uomo che con i suoi compagni di detenzione è sottoposto a un lavoro inumano, dal ritmo insostenibile, in un ambiente tossico. È la miniera: senza luce, senza aria, senza calore, emblema del lavoro coatto, imposto fino alla morte, nei campi di sterminio nazisti e, forse, anche della tragedia di Marcinelle.

L’ultimo testo, La discesa interrotta dal rosa e dal blu, va a posizionarsi come terzo nella riproposizione della serie. Questa volta la memoria storica va alle macellerie dell’America latina, all’Argentina, al Cile, al Guatemala: e sì, il protagonista Tolmos – llevado dalla sua casa e desaparacido per vendetta nei confronti dell’amata Zei, oppositrice politica – si chiede «perché gli aguzzini e i dittatori amassero tanto le lenti brune» (chi non ricorda i lugubri occhiali neri di Augusto Pinochet?), constatando che i torturatori indossano «inutili camici di un bianco gessoso sul quale macchie di sangue e altro avrebbero spiccato». Racconto bellissimo (come il precedente qui analizzato), è connotato da un doppio colpo di scena: il primo, nello stile di Fredric Brown in Sentinella (1954), illumina sull’onnipresenza del male nell’universo, a prescindere dai mondi che lo abitano e dalle razze che lo popolano; il secondo, invece, dimostra che opporsi al male sconfiggendone l’ottusa prevedibilità è sempre possibile, aprendo a una speranza di futuro inconsueta per l’autrice. Enrica Zunic’ dichiara a riguardo di aver fatto proprio l’aforisma di Marguerite Yourcenar «Non è necessario sperare per intraprendere».

Foto di Sebastião Salgado

La memoria di Eren (compleanni) nasce come racconto breve, poi convertito in sceneggiatura, e come tale vince nel 1998 il Premio I Girasoli. È asciutto e scabro come la prosa di Zunic’: dialoghi serrati, descrizioni brevi e folgoranti, sintassi spezzata da pause che corrispondono a silenzi eloquentissimi, nei quali si trattiene il respiro, si tenta sollievo al dolore, si realizza quanto accade, per quanto impensabile e indicibile. E un lessico tagliente, parole scelte con accuratezza, che vanno a comporre una prosa capace di evocare la tragedia che è nelle azioni umane, non nella scrittura dell’autrice: come Michelangelo in scultura, lei pure procede “per via di levare” (ovvero «togliere»). Protagonista è una famiglia di Ankara, Turchia, sull’orlo dell’annientamento: Ilker, il padre oppositore politico (se basta a esserlo, e basta, «parlare male del governo»); Nevruz, la madre, donna accorta e consapevole; Eren, la bambina per la quale «le profezie si avverano». Al centro del testo, però, è la forza dell’immaginazione, che prelude al trionfo della metafisica (come già per Jack London ed Eduard Limonov), al distaccarsi dello spirito dalle mura anguste della cella e della prigione; e se all’immaginazione si aggiunge il vincolo della promessa a un’innocente, ogni cosa è possibile.

L’ultimo testo narrativo presente in Nessuna giustificazione è il romanzo breve Una cronaca manichea, a mio parere il meno riuscito della silloge, al quale tuttavia è premessa una Sesta giustificazione che si apre a una riflessione sul femminile di straordinaria efficacia: «Le donne esistono? Oppure sono una creazione della storia e dell’oppressione dal neolitico in poi? Cos’è davvero e quanto vale il “dare nutrimento” d’ogni tipo, la ripugnanza per i conflitti diretti e per le distruzioni conseguenti, il prendersi cura, l’accudire che è anche il maneggiare e togliere lo sporco e in ispecie lo “sporco” del sangue, degli escrementi? Quanto è congenito a un sesso biologico e quanto è frutto culturale? Se il genere dominante fosse stato il femminile, tutto questo che a esso è stato attribuito quanto avrebbe modificato o potrebbe ora modificare il mondo, la Storia? Soprattutto e come sempre quando si hanno tali pensieri: quanto si può generalizzare?». Scandito in cinque parti, di ambientazione fantasy più che science fiction, il romanzo non è molto originale: protagonista è un giovane erede al trono dalla vocazione altruista e non violenta, per questo, dopo la morte del padre, vittima della regina e del figlio di lei: Milady (appellativo che evoca cappe e spade) non è, in fondo, che una madre che vorrebbe assicurare la successione al secondogenito del re. Nith, invece, non solo è buono e generoso («Nessun dolore – ordina – verrà aggiunto a quelli che la vita già dà»), ma è anche circondato da amiche e amici fedeli che non lo abbandonano nella disgrazia e che, insieme con altri personaggi, vanno a comporre il variegato mondo della corte aliena di Than, ove si svolge la storia. In ultima analisi, Enrica Zunic’ si dimostra maggiormente a proprio agio con la misura del racconto, poiché i punti di forza della sua narrazione non risiedono tanto nelle vicende, talvolta ripetitive, quanto nella denuncia dell’ingiustizia e nello sguardo empatico capace di riconosce la comune umanità delle vittime.

Il volume si conclude, infine, con una bella e densa intervista a Enrica stessa, a cura di Emiliano Farinella, una postfazione pure di Enrica, e in appendice, tre interviste con Daniele Scaglione, Marco De Ponte, Carla Gottardi, nei primi anni Duemila organici in Amnesty International. Significativa, in particolare, l’intervista a Zunic’: «La fantascienza – dice tra l’altro – ha potenzialità emozionanti per non dire uniche per riflettere sul presente, analizzare aspetti del passato, fare ipotesi sul futuro». E più oltre: «spostare in un altro mondo tutto questo, riduce – anche se non abbastanza – la pressione dolorosa data dall’identificazione […]. È paradossale ma allontanare di anni luce può far apparire più vicine a chi legge la Scuola di meccanica della Marina a Buenos Aires, Srebenica o Tazmamert».

Nel 2001 l’autrice pubblica il racconto Verità Grande e Verità Piccola e giunge in finale al Premio Dora con la sceneggiatura (tuttora inedita) Come gli anni dei cani. Poi, anche in ragione di motivi di famiglia e di salute, la sua produzione si dirada.

(archivio Enrica Zunic’)

Il racconto Di fango e di fuoco, del 2005, evoca la cosiddetta guerra etnica nel paese un tempo chiamato Jugoslavia (ma anche lo sterminio dei Tutsi in Ruanda, istigato e annunciato dalla radio des Mille Collines): è duro e senza speranza, e se elementi fantascientifici vi sono, sono assai labili. Pioggia, fango, il fiume, rovine, reticolati sono gli elementi del paesaggio. Dominano la militarizzazione imposta e subita con un’accelerazione che rovescia gerarchie di rispettabilità sociale ed equilibri di convivenza consolidata; la ferocia agita sul vicino di un tempo, che ora la propaganda dei media ha mutato in nemico; la pietas nei confronti dei corpi violati delle vittime innocenti, esposti alle intemperie, lasciati appesi a marcire (come quelli degli assassinati nelle rappresaglie naziste), perché nelle guerre non si muore mai abbastanza, e mai in modo degno. L’anziano signor Sapporo, i giovani nipoti Lili e Giulio, il “garzone divenuto soldato” Dragos e il sindaco “che ora voleva essere chiamato colonnello” sono i personaggi di una tragedia ordinaria che genera sgomento. Del resto, nel presentarsi nell’antologia Materia oscura, del 2017 (all’interno della quale il testo è ristampato), Zunic’ afferma: «Ho scoperto da tempo la verità della frase di Yourcenar: “L’immenso rumore della sofferenza del mondo ci ucciderebbe se in un momento qualunque ci penetrasse completamente”. Ma ho anche scoperto che lo sguardo trasparente del mio cane e lo scrivere aiutano a vivere».

Bello e terribile è Di zecche, mine e scarafaggi, del 2008 (recentemente riproposto in ebook da Delos Digital): «è un racconto che non passa, che sembra scritto per il qui e ora, che non teme obsolescenza» (Giulia Abbate). La memoria corre ai campi minati nei quali, dopo la fine apparente delle ostilità, saltano in aria greggi e armenti, anziani e bambine, a No Man’s Land di Tanis Tanović (2001), altrettanto bello e terribile. Bosnia e Ruanda, ancora: l’odio cosiddetto ‘etnico’ (macabre invenzioni lessicali e ideologiche, le etnie) che trasforma il vicino in fuga, l’incolpevole Marcel, in un animale braccato, e la deumanizzazione di questo («scarafaggio», come un tutsi ruandese secondo la propaganda hutu, «zecca», come impunemente definita la capitana salvatrice di naufraghi Carola Rackete). Non riconoscere la comune umanità di chi è creduto nemico rende possibile agire su di lui l’impensabile. Si afferma, per contrasto, nel testo, la triste saggezza degli animali, consapevoli, loro sì, della stoltezza e della crudeltà umane: magnifico il topo Orecchiverdi, che alla lettura ha risvegliato in me l’eco del racconto Lo psicologo che non voleva fare brutte cose ai topolini (1976), tra i più belli di Alice Sheldon.

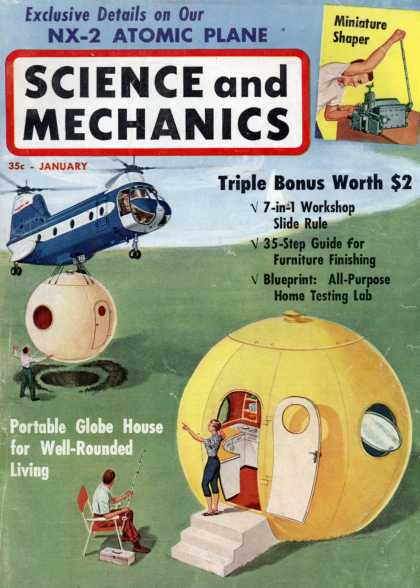

L’ultimo testo scritto e pubblicato da Enrica Zunic’ è Sole?, in Urania Millemondi estate 2022, dedicato alla miglior narrativa fantascientifica italiana. Dieci densissime pagine, tanta creatività e tanto materiale che un’autrice statunitense di successo ne avrebbe fatto una trilogia, e invece Enrica distilla un racconto breve, colmo di interessanti suggestioni dalla nostra drammatica contemporaneità: «dentro ci ho messo […] tante mollichine per guidare nel bosco chi legge» dichiara. Il protagonista Julio, docente universitario, «se l’è cercata» nel dare ascolto alla propria coscienza, e questo non gli ha consentito di proteggere Lupe, la figlia studente di architettura, e Maria Isabel, «brava moglie» e «brava mamma»; ora non gli rimane che la fuga, nel viaggio pericoloso e precario che affrontano tutti i perseguitati, quando possono farlo, con l’arrivo in una comunità accogliente quanto improbabile di «casette sferiche» (quale segreto nascondono?), un microcosmo femminile guidato da Ada (omaggio alla scienziata Ada Lovelace). Qui l’uomo riesce finalmente a entrare in contatto con l’universo delle donne, mai realmente conosciute e comprese, e con il loro farsi carico, letteralmente, degli uomini; qui il dolore non sarà dimenticato ma la vita, forse, potrà conoscere un nuovo inizio. Così come il racconto potrà essere ripreso, proseguito, per far germogliare a beneficio di chi legge i semi che vi sono racchiusi.

«Leggere di queste cose è durissimo. – annota Vasilij Grossman in L’inferno di Treblinka, cronaca della liberazione del campo di sterminio da parte dell’Armata Rossa (e così sembra dire Enrica) – E credetemi, voi che leggete, non è meno duro scriverne. “Perché farlo, allora? Perché ricordare?” chiederà forse qualcuno. Chi scrive ha il dovere di raccontare una verità tremenda, e chi legge ha il dovere civile di conoscerla, questa verità».

Non solo questo, tuttavia, insegna Enrica: «continuiamo a credere che vita e libertà siano una cosa sola, – ancora Grossman nel racconto La Madonna Sistina – e che non ci sia nulla di più sublime dell’umano nell’uomo», uomo e donna. È con questa consapevolezza che leggiamo e amiamo la fantascienza di Enrica Zunic’.

In copertina: Enrica Zunic’ presenta Nessuna giustificazione nel 2002, presumibilmente al Convivio dei Popoli per la Pace (Riccione, 18 maggio 2002).

***

Articolo di Laura Coci

Fino a metà della vita è stata filologa e studiosa del romanzo del Seicento veneziano. Negli anni della lunga guerra balcanica, ha promosso azioni di sostegno alla società civile e di accoglienza di rifugiati e minori. Dopo aver insegnato letteratura italiana e storia nei licei, è ora presidente dell’Istituto lodigiano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.