Laura Cretara, scultrice e medaglista, è stata la prima donna a disegnare una moneta (il rovescio di quella da mille lire, conio speciale del 1970 per celebrare Roma capitale) e per molti anni è stata capo incisora della Zecca dello Stato e direttrice artistica della Scuola d’arte della medaglia. Sue sono le 100 lire del 1993 e diverse versioni delle 500 lire bimetalliche, ma la sua opera numismatica più famosa l’abbiamo in mano tutti i giorni: è la moneta italiana da 1 euro, che riporta il celeberrimo Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci.

Far diventare moneta un disegno non è facile, perché il disegno è piatto mentre la moneta è a rilievo, dunque l’impresa di Cretara non si è limitata alla mera trasposizione da carta a metallo ma è stata una vera e propria reinvenzione dell’opera leonardesca. Il disegno di Leonardo, d’altro canto, a sua volta si rifà al trattato del grande architetto e scrittore romano Marco Vitruvio Pollione, la cui opera Leonardo aveva conosciuto grazie alla traduzione dal latino di Francesco di Giorgio Martini, e rappresenta la perfetta sintesi visiva dei concetti di proporzione ideale del corpo umano, considerati da Vitruvio alla base della progettazione di qualunque edificio. Come si può notare nel disegno, l’uomo è perfettamente inscritto nella figura perfetta del quadrato, che simboleggia la Terra, e del cerchio, che simboleggia il Cielo. Al centro del quadrato vi sono i genitali (maschili) e al centro del cerchio l’ombelico, come dire che la materia è centrata sulla figura maschile e la perfezione divina su ciò che lega l’essere umano alla madre, alla donna: una sintesi filosofica, geometrica, fisica e spirituale.

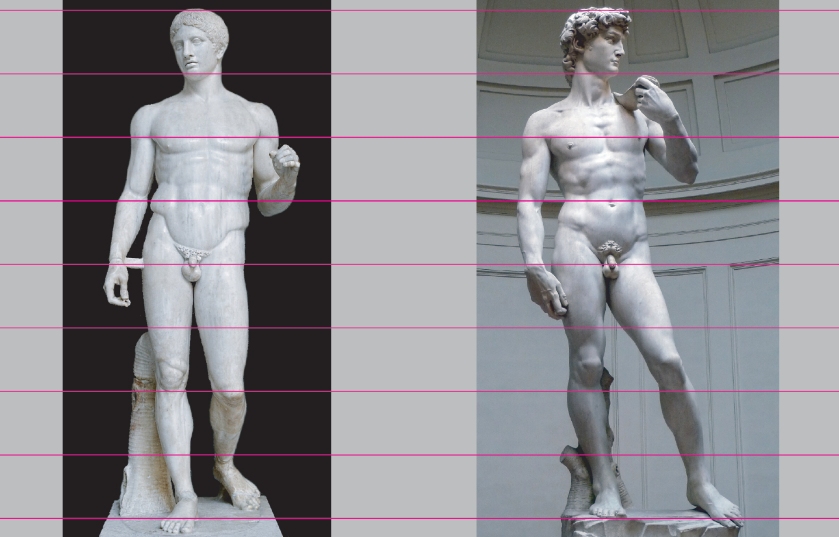

Ma anche Vitruvio, vissuto fra la seconda metà del I secolo a.C. e la prima metà del I secolo d.C., aveva osservato, studiato e imparato da qualcun altro: dall’arte greca e soprattutto dal Canone, opera oggi perduta dello scultore greco Policleto (V secolo a.C.), le cui opere conosciamo attraverso le molte copie romane pervenuteci. Secondo Policleto, la bellezza nasce dalla proporzione tra le parti: il corpo dell’uomo ideale sarebbe composto geometricamente da 8 parti: 1 il capo, 3 il tronco e 4 le gambe.

Il dibattito su misure e proporzioni non si è mai esaurito ed è sempre legato al concetto astratto di bellezza ideale per cui, di fatto, misurando persone reali difficilmente si arriverebbe a proporzioni tanto esatte, né questa, oggi, pare essere una priorità vitale.

Policleto e gli altri scultori greci rappresentano volentieri l’uomo in posizione chiastica, ovvero asimmetrica: gamba e braccio destri distesi e gamba e braccio sinistri piegati, il chiasmo (dalla lettera greca “χ”, “chi”, indicante appunto l’incrocio fra due direzioni diverse) essendo appunto un intreccio di concetti paralleli ma disposti in ordine opposto (il proverbio «A mali estremi, estremi rimedi») o la vicinanza di concetti opposti (celeberrimo, in letteratura, l’incipit dell’Orlando furioso: «Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori»).

È da notare che Policleto, Vitruvio, Leonardo e tanti altri hanno misurato e rappresentato, per dare base scientifica alle loro teorie, il corpo dell’uomo, mentre quello della donna non sembrerebbe degno di altrettante attenzioni. Ma il metodo classico è comunque importante. Non è possibile capire come e perché una figura venga scelta per rappresentare un Paese in una moneta se non si fa ricerca storica: questo lo sapeva bene l’allora ministro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi quando diede l’incarico a Laura Cretara di incidere il disegno leonardesco nella moneta da 1 euro. La conoscenza è confronto, anche e soprattutto quando s’imbatte nel chiasmo.

È non solo giustificato ma addirittura doveroso, quando si fa ricerca, confrontare teorie e storie diverse e diversi punti di vista. Così è legittimo confrontare varie epoche anche perché – vivendo noi in un’epoca ben precisa, con i suoi miti, le sue storie e i suoi linguaggi – altrimenti non capiremmo nulla. Il confronto da cui nasce la classicità è anche alla base del metodo scientifico e di qualunque tassonomia. La nostra conoscenza del mondo deriva dall’ostinato confronto tra ciò che sappiamo, che ipotizziamo, che osserviamo e che misuriamo, e la stessa misura non è che il confronto fra una realtà osservata e una quantità da noi scelta come unità. Contare è confrontare; esplorare è confrontare; studiare è null’altro che confrontare. Quando il confronto è proibito e la conoscenza limitata a ciò che è approvato dal potere, si accendono i roghi.

È quindi sconcertante che proprio nella scuola, il luogo dello studio e del confronto per antonomasia, un episodio di confronto sia stato punito. Come è ormai noto, la professoressa Maria Rosa Dell’Aria, docente di Lettere presso l’Istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, è stata sospesa dall’Ufficio scolastico provinciale perché studenti della sua classe II E hanno proiettato, nella Giornata della memoria, un loro video in cui mettevano a confronto le leggi razziali fasciste del 1938 al Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, il cosiddetto “decreto sicurezza” voluto dal ministro degli Interni Matteo Salvini. Molti studenti, molte sigle sindacali, diverse scuole hanno protestato; l’Associazione nazionale presidi ha pubblicato un commento critico; le senatrici Liliana Segre ed Elena Cattaneo hanno invitato la professoressa Dell’Aria al Senato come “graditissima ospite”; il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il 17 maggio, ha fatto pubblicare il video incriminato sulla homepage del sito istituzionale del Comune.

Il video elenca i punti del decreto sicurezza: cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari; cancellato il diritto di accesso al lavoro, alla scuola, all’assistenza sociale e sanitaria, all’edilizia residenziale; chiusi gli sprar (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e i cas (centri di accoglienza straordinaria). «I migranti» dice il testo del video, «perdono ogni diritto e ogni possibilità di integrazione». Il video quindi continua confrontando l’atteggiamento dei 32 Paesi della Società delle nazioni alla Conferenza di Évian, che il 6 luglio 1938 si lavarono le mani della sorte della popolazione ebraica perseguitata dalle leggi razziali tedesche e italiane, con il Vertice di Innsbruck, 12 e 13 luglio 2018, e prosegue con altri episodi di allora e di oggi che presentano analogie e differenze.

Il video si conclude con una domanda: «Ma allora che significa celebrare un Giorno della memoria?», e una risposta: «Significa impegnarsi per protestare contro quello che accade oggi e non lasciarsi manipolare da una politica nazionalista e xenofoba che rischia di ripetere gli errori di allora». La conclusione può essere messa in discussione, ma la procedura dello studio, dell’analisi e del confronto no.

Il confronto garantisce l’equilibrio. In questo consiste la ricerca della conoscenza e questo è il ruolo della scuola. In caso contrario si ritorna alla scuola del 1938: quella delle leggi razziali e della tessera di partito obbligatoria.

Il sito del Comune di Palermo:

https://www.comune.palermo.it/

In copertina. L’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci (1490 circa, Venezia, Gallerie dell’Accademia) e la moneta da 1 euro di Laura Cretara.

Articolo di Mauro Zennaro

Mauro Zennaro è grafico e insegnante di Disegno e Storia dell’arte presso un liceo scientifico. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi sulla grafica e sulla calligrafia. Appassionato di musica, suona l’armonica a bocca e la chitarra in una blues band.