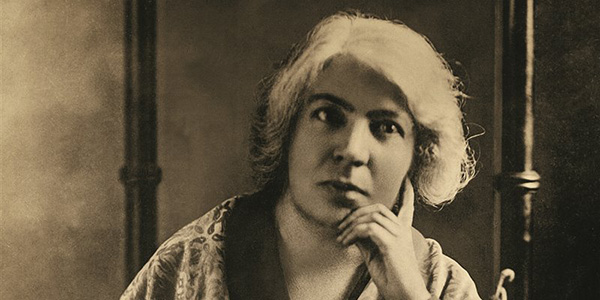

Grazia Deledda è stata la prima donna italiana a vincere il premio Nobel per la Letteratura nel 1926 con la seguente motivazione: «Per la sua ispirazione idealistica, scritta con raffigurazioni di plastica chiarezza della vita della sua isola nativa, con profonda comprensione degli umani problemi».

Ne traccia un profilo Laura Candiani:

«Grazia Cosima nasce a Nuoro il 27 settembre del 1871 in una famiglia borghese benestante, in cui il padre era imprenditore e possidente, ma anche poeta estemporaneo e appassionato di letteratura e di tradizioni sarde; la figlia frequenta solo le classi elementari, ma trova a Nuoro un ambiente culturalmente stimolante.

Può anche usufruire liberamente della ricca biblioteca paterna avvicinandosi così ai classici (Omero, Boccaccio, Tasso, Goldoni, Manzoni, Shakespeare, Hugo, Balzac) e soprattutto a quei narratori russi ‒ Tolstoj e Dostoevskij fra tutti ‒ che formeranno la sua base culturale da autodidatta. Legge avidamente anche le riviste che arrivano da Cagliari e da Sassari, inizia le prime collaborazioni a riviste femminili come “Ultima moda” e intreccia vivaci rapporti epistolari con letterati, artisti, etnografi. Fin dalla fondazione è socia consigliera della Società Nazionale per le Tradizioni Popolari Italiane, istituita nel 1883.

Nel 1899 a Cagliari conosce il funzionario statale Palmiro Madesani e, dopo il matrimonio, si trasferisce a Roma dove avrà due figli (Sardus e Franz) e dove vivrà fino alla morte. Viene introdotta nell’ambiente letterario della capitale grazie alle amicizie con De Gubernatis, Manca, Perino. Inizia la collaborazione con la rivista “La nuova Antologia” fra i cui redattori c’è Giovanni Cena, piemontese di famiglia contadina e di tendenze socialiste, attivo nella lotta contro l’analfabetismo, che trova con Grazia e le sue origini sarde una particolare sintonia. L’ambiente romano è vivace: in quel periodo vivono nella capitale Sibilla Aleramo, Moretti, Corazzini, Severini, Balla e la sorella Nicolina, che ha lasciato Nuoro, dipinge e contribuisce a tenere viva l’attenzione di Grazia verso gli sviluppi del linguaggio artistico.

Deledda vive piuttosto appartata e nel suo giardino, sotto un bel cedro e con grande semplicità, riceve insieme a Nicolina poche e selezionate amicizie: giornalisti, scrittori, letterati, artisti. Intanto continua a scrivere intensamente, mentre la sua fama si è allargata; dopo la prima produzione giovanile influenzata dal Verismo, nel XX secolo vengono pubblicati i suoi capolavori. Nel 1896 il romanzo La via del male aveva ricevuto l’apprezzamento di Capuana; una certa notorietà le era arrivata dai Racconti sardi, da novelle e altri romanzi (Don Zua, Anime oneste, La giustizia), ma con il nuovo secolo lo stile necessariamente cambia. Si sta diffondendo in tutta Europa il Decadentismo, pubblicano Svevo, Pirandello, D’Annunzio, Pascoli e l’attenzione ora si rivolge verso l’interiorità e la psicologia dei personaggi, con le loro passioni e i loro dubbi, guardando ai rapporti interpersonali e soprattutto ai conflitti dentro la famiglia, microcosmo intorno al quale ruota la società. Grazia continua ad ambientare in Sardegna le sue opere: Elias Portolu (1903), Cenere, L’edera, Colombi e sparvieri, Canne al vento (1913), Marianna Sirca, La madre (1920). La Sardegna non è altro che uno spaccato del mondo e dell’eterno conflitto fra male e bene: i drammi sono gli stessi ovunque; scrive Deledda: “L’uomo è, in fondo, uguale dappertutto”.

I suoi romanzi della maturità sono spesso incentrati sul senso di colpa, sulla potenza del peccato, sulla forza implacabile del destino, sul caos morale. Momigliano ebbe a dire: “Nessuno dopo il Manzoni ha arricchito e approfondito come lei, in una vera opera d’arte, il nostro senso della vita”. E potremmo aggiungere che la sua presunta “incultura” in realtà fosse una precisa scelta antiaccademica, proprio come accade a Svevo, accusato da una parte della critica di “scrivere male”.

Nel 1926 arriva la consacrazione internazionale: dopo l’ormai lontano riconoscimento a Carducci (1906) e precedendo Pirandello, Quasimodo, Montale e Fo, Grazia Deledda diviene la prima e a oggi l’unica italiana premiata con il Nobel per la Letteratura. La sua vita rimane semplice e modesta, mentre la produzione continua fitta e ininterrotta fino alla morte, con novelle, con i romanzi Annalena Bilsini e La chiesa della solitudine e con l’autobiografia Cosima, quasi Grazia, pubblicata postuma nel ‘37».

È morta a Roma il 15 agosto del 1936.

Nel 1959 le sue spoglie mortali sono ritornate nella sua isola, a Nuoro, nella piccola Chiesa della Solitudine, ai piedi del monte Ortobene.

La sua presenza nella toponomastica è considerevole ovunque in Italia, soprattutto in Sardegna. Le sono state intitolate anche biblioteche e scuole e la sua abitazione nuorese oggi è adibita a “Museo deleddiano”. Per le vie di Galtellì (Nuoro) – dove si ambienta Canne al vento – è stato realizzato un percorso guidato attraverso le pagine del romanzo.

A Cervia, dove trascorreva i mesi estivi, nella sua casa al mare è posta una targa commemorativa ed il comune, nel 1927, le conferì la cittadinanza onoraria. A Madrid esiste una calle Grazia Deledda e a Lione le è stato dedicato il Circolo sardo.

Ci piace ricordare una famosa frase di un suo romanzo: «Siamo proprio come le canne al vento… siamo canne, e la sorte è il vento». In poche parole è racchiusa l’essenza dell’umanità che pare partire dall’aspra isola in cui Grazia aveva visto la luce.

***

Articolo di Ester Rizzo

Laureata in Giurisprudenza e specializzata presso l’Istituto Superiore di Giornalismo di Palermo, è docente al CUSCA (Centro Universitario Socio Culturale Adulti) di Licata per il corso di Letteratura al femminile. Collabora con testate on line, tra cui Malgradotutto e Dol’s. Per Navarra edit. ha curato il volume Le Mille: i primati delle donne ed è autrice di Camicette bianche. Oltre l’otto marzo, Le Ricamatrici e Donne disobbedienti.