La condizione statica della donna e la sua altrettanto stereotipata raffigurazione artistica cominciano a essere più sistematicamente messe in discussione nella seconda metà dell’Ottocento. A fine secolo emergono personalità fondamentali per la costruzione del percorso di emancipazione femminile, come Rina Faccio, in arte Sibilla Aleramo, Maria Montessori, Ada Negri, Matilde Serao, Grazia Deledda, Anna Kuliscioff.

Sono scrittrici, giornaliste, educatrici, attiviste politiche, che cominciano a segnare il solco da percorrere per restituire alle donne il loro posto nel mondo, o meglio assegnare loro un posto totalmente sottratto dal patriarcato «in un mondo dove a lungo ha dominato l’idea che tutto lo spazio (compreso quello dei corpi delle donne) fosse naturalmente e liberamente a disposizione degli uomini» (Daniela Brogi, Lo spazio delle donne, Einaudi, Torino 2022, pp. 12-13). Ma, mentre si cerca a fatica di conquistare questo spazio, le donne della letteratura continuano a emergere con i tratti che ormai siamo avvezzi a riconoscere, a meno che non si tratti – per l’appunto – di scrittura femminile.

In Fosca, romanzo scapigliato di Igino Ugo Tarchetti, il protagonista Giorgio è diviso tra Clara e Fosca, una adultera e l’altra affetta da una malattia nervosa che lo avvelena al punto da fargli dichiarare che l’amore è una malattia piuttosto che un sentimento, un morbo dal quale lui si sente inspiegabilmente attratto, pur ripugnando la figura fisica di Fosca: «Dio! Come esprimere colle parole la bruttezza orrenda di quella donna! Come vi sono beltà di cui è impossibile il dare un’idea, così vi sono bruttezze che sfuggono ad ogni manifestazione, e tale era la sua. […] Spesso mi teneva abbracciato delle lunghe ore, e mi faceva ripetere parola per parola alcune frasi affettuose che né il mio cuore mi avrebbe suggerito, né avrei avuto la forza di dirle. Queste sue follie erano inesauribili come la mia rassegnazione, giacché tutto ciò che avrebbe formato la felicità di un amante, formava invece la mia tortura». Dunque, un’immagine di donna brutta perché malata, folle, una vera e propria tortura. È incredibile l’impatto sull’immaginario comune: è elusa la condizione della malattia mentale, stigmatizzata come una colpa fastidiosa per il protagonista maschile, che si ritrova a vedersi scivolare tra le dita la parte migliore della sua giovinezza a causa dell’attrazione fatale per una donna brutta, magrissima e tendenzialmente psicotica.

Nelle opere di Giovanni Verga le donne non hanno sorte migliore. Un caleidoscopio di figure femminili molto diverse, ma accomunate da tratti che le mostrano alternativamente come mansuete e inferiori o isteriche, estremamente (e sconciamente) volubili, perché agiscono in preda alle passioni, agli istinti, e spesso sconvolgono gli umili equilibri familiari. Viene in mente Peppa della novella L’amante di Gramigna: «Era per lui che Peppa aveva lasciato compare Fino “candela di sego!”. Il povero “candela di sego” andò a nascondersi quasi toccasse a lui di vergognarsi, e Peppa la condussero fra i soldati, ammanettata, come una ladra anche lei, lei che ci aveva dell’oro quanto santa Margherita! La povera madre di Peppa dovette vendere “tutta la roba bianca” del corredo, e gli orecchini d’oro, e gli anelli per le dieci dita, onde pagare gli avvocati di sua figlia, e tirarsela di nuovo in casa, povera, malata, svergognata, brutta anche lei come Gramigna, e col figlio di Gramigna in collo». Ancor più tremenda la descrizione corale della gnà Pina nella novella La Lupa, emblema dell’istinto passionale, descrizione che le attribuisce tratti inconfutabilmente ferini: «Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai — di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell’andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d’occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all’altare di Santa Agrippina».

Nel romanzo epistolare Storia di una capinera, è Verga stesso a spiegare nell’introduzione la disgraziata storia della giovane protagonista Maria, vittima – per indigenza familiare – di monacazione forzata in un convento di Catania a soli sette anni, una violenza di genere a tutti gli effetti che richiama l’altrettanto tristissima storia di Marianna de Leyva, la manzoniana monaca di Monza (di cui si fa un’esauriente analisi in un articolo di Alice Vergnaghi nel numero 38 di Vitaminevaganti): è – scrive il narratore verista – la «storia di un’infelice di cui le mura del chiostro avevano imprigionato il corpo, e la superstizione e l’amore avevano torturato lo spirito: una di quelle intime storie, che passano inosservate tutti i giorni, storia di un cuore tenero, timido, che aveva amato e pianto e pregato senza osare di far scorgere le sue lagrime o di far sentire la sua preghiera, che infine si era chiuso nel suo dolore ed era morto». La storia di Verga restituisce dignità reale alla capinera Maria? Non ne sarei del tutto convinta, perché si configura come l’ennesimo racconto di una donna che, tenera, timida, umile, sacrifica sé stessa senza osare di mostrare il suo intimo (e legittimo!) dolore, fino alla morte, laddove una reazione a un atto di violenza inaudito, ovvero l’imposizione di un destino già scritto da altri contro la propria volontà, sarebbe stata più che necessaria. Ma questo non meraviglia, perché Verga è il magistrale cantore degli ultimi, dei vinti, che – sradicati come ostriche dal loro scoglio – non hanno altro epilogo che soccombere. Così assistiamo alle vite inermi e sottomesse delle tante figure femminili che animano il suo capolavoro I Malavoglia, e ci ritorna alla mente, su tutte, Maruzza detta la Longa e quel suo stare in silenzio di fronte alle decisioni degli uomini di famiglia, che in cuor suo avverte come funeste, ma che non può contestare, perché le donne «hanno il cuore piccino», non sono in grado di comprendere gli affari e non hanno voce in capitolo nelle decisioni che contano: «Allorché la Longa seppe del negozio dei lupini, dopo cena, mentre si chiacchierava coi gomiti sulla tovaglia, rimase a bocca aperta; come se quella grossa somma di quarant’onze se la sentisse sullo stomaco. Ma le donne hanno il cuore piccino, e padron ’Ntoni dovette spiegarle che se il negozio andava bene c’era del pane per l’inverno, […]. Così fu risoluto il negozio dei lupini, e il viaggio della Provvidenza che era la più vecchia delle barche del villaggio, ma aveva il nome di buon augurio. Maruzza se ne sentiva sempre il cuore nero, ma non apriva bocca, perché non era affar suo, e si affaccendava zitta zitta a mettere in ordine la barca e ogni cosa pel viaggio».

Peggiore, ancora, è il quadro di rapporti sociali di genere che emerge dal romanzo Mastro-don Gesualdo. Il cinico protagonista ha già messo incinta due volte Diodata, una ragazza povera che gli resta fedele come un cagnolino fino all’ultimo, anche quando lui le rivela di voler sposare Bianca Trao, un’aristocratica impoverita che ha una relazione amorosa con il cugino Ninì Rubiera e che i suoi familiari decidono di dare in sposa a Gesualdo per riparare allo scandalo e assicurarle una salda condizione economica, costringendola a rinunciare alla relazione con Ninì (altrettanto costretto dalla madre a sposare una giovane più ricca di Bianca). Una catena perversa di rinunce, sacrifici, inganni, tutti finalizzati al profitto, sul cui altare – ancora una volta – sono immolate le passioni e le identità delle donne. What else?

Anche nei romanzi della scrittrice premio Nobel Grazia Deledda le figure femminili che abitano le sue storie sono spesso tormentate, in bilico tra liberazione e dannazione, legate alla tradizione che a fatica tentano di rifiutare o ribaltare. Ma qualcosa si smuove nel processo di liberazione delle “donne di carta” dagli stereotipi imperanti, processo che certamente viene accelerato dalle penne femminili. Nel suo capolavoro Canne al vento (a mio avviso non l’unico), le dame Pintor manifestano l’indole orgogliosa e ruvida della Sardegna – coprotagonista indiscussa e straordinaria delle storie deleddiane – e cercano in tutti i modi di gestire le loro difficili esistenze. Una in particolare, Lia, è riuscita anni addietro a liberarsi della soffocante mania di controllo del padre, andando via dall’isola e sposando un uomo per libera scelta, in tutto ciò aiutata dal fedele servo di casa Pintor, Efix: per difendere Lia, quest’ultimo aveva involontariamente ucciso il padre violento in procinto di aggredire la giovane figlia in fuga, e per ripagare quella che il servo vive come una colpa assoluta per tutta la vita, aiuta il giovane figlio di Lia, Giacinto, a sposare Grixenda, una giovane del paese che egli ama e dalla quale è ricambiato nei sentimenti. Un bel passo in avanti rispetto all’immaginario dominante.

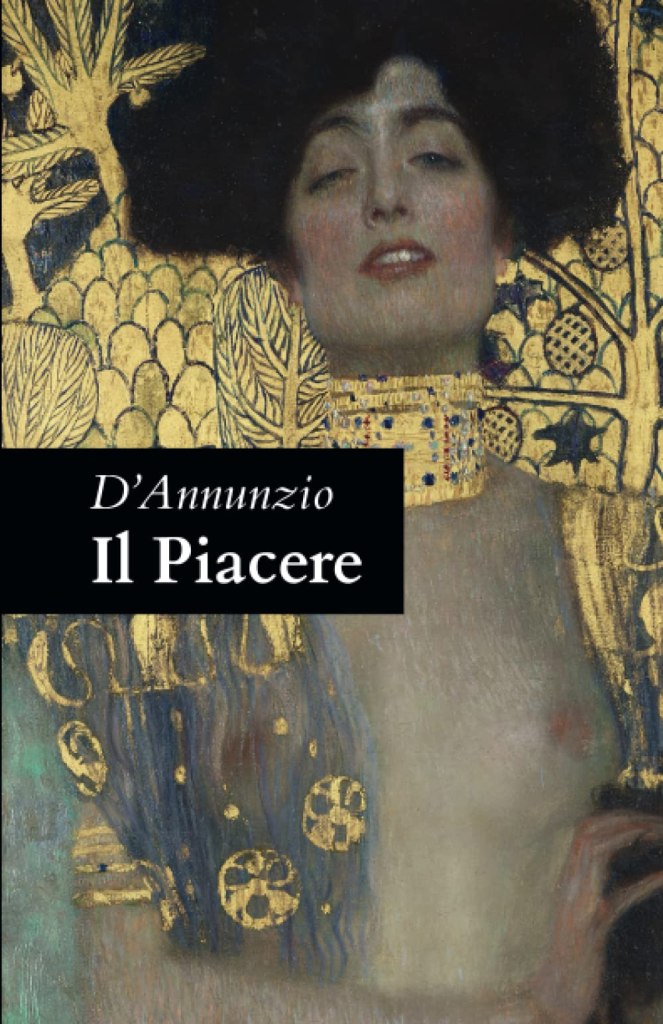

La fine dell’Ottocento vede svilupparsi in contemporanea molteplici movimenti artistico-letterari, sensibilità, cambiamenti, in una «fiumana» che travolge le generazioni di quegli anni, ubriacandole di fiducia incondizionata nel futuro, nella velocità, nel progresso, ignare del precipizio in cui stanno per cadere, soprattutto la cosiddetta generazione del ’99, mandata a morire nell’inferno delle trincee della Grande Guerra. È in questo clima di speranzosa briosità che Gabriele D’Annunzio pubblica il suo romanzo Il piacere. L’esteta italiano consegna l’ennesima immagine dualistica della donna: da una parte Maria Ferres, dal nome – per l’appunto – angelico e mariano, e dall’indole pura, immacolata, ispiratrice di un amore spiritualizzato; dall’altra Elena Muti, il cui nome evoca la bella e nefasta Elena di Troia, donna di passioni carnali, travolgenti. Come se agape ed eros fossero due dimensioni che non si possono conciliare e bilanciare in un essere femminile, costringendo l’uomo a doversi tormentare e barcamenare tra l’uno e l’altro stereotipo di donna. Del resto, siamo ancora ben lontani (e credo non solo a fine Ottocento) dalla liberazione dell’idea di donna come essere vivente immune dal desiderio carnale, colpevolizzata se si riscopre a provare una dimensione di piacere slegata dalla finalità riproduttiva, stigmatizzata in tal senso come femme fatale – salvo poi essere presente in ogni immaginario sessuale maschile che si rispetti – e additata come malafemmina dalla società.

Occorrerebbe, forse, imparare a sputare tutte e tutti su Hegel, per parafrasare un saggio del 1970 scritto da Carla Lonzi, il cui nome sono certa essere sconosciuto ai più nell’ambito di scuola e università, come lo è stato per me per anni, fino alla scoperta avvenuta grazie al desiderio costante di formazione, alla lettura continua e al prodigioso processo di osmosi sororale che avviene quando si incontrano amiche, colleghe, professioniste che generosamente condividono il loro sapere, aprendo continuamente nuove finestre sul proprio sapere. A proposito, anche la filosofia scritta e pensata dalle donne è la grande assente nella cultura scolastica italiana. Un altro elemento di divario che contribuisce all’allargamento di un «buco nero, per così dire, critico e culturale» (Daniela Brogi in Lo spazio delle donne, p, 37). Una qualsiasi lezione di letteratura italiana, dunque, potrebbe – e dovrebbe – cominciare con una premessa: «Non salterà il mondo se l’uomo non avrà più l’equilibrio psicologico basata sulla nostra sottomissione» (Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel, 1970).

(Tutti i corsivi nelle citazioni dei testi sono dell’autrice dell’articolo).

***

Articolo di Valeria Pilone

Già collaboratrice della cattedra di Letteratura italiana e lettrice madrelingua per gli e le studenti Erasmus presso l’università di Foggia, è docente di Lettere al liceo Benini di Melegnano. È appassionata lettrice e studiosa di Dante e del Novecento e nella sua scuola si dedica all’approfondimento della parità di genere, dell’antimafia e della Costituzione.

Un commento