La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Lo confesso: l’art. 4 della nostra Costituzione è il mio preferito. In esso è racchiuso il progetto di società che i Padri e le Madri costituenti avevano immaginato per il nostro Paese all’indomani della dittatura nazifascista. Come profeti di un tempo nuovo, hanno delineato, in poche ma efficaci parole, le fondamenta per la ricostruzione dell’Italia, fondate sulla dignità, sulla libertà e sulla felicità sociale. Sì, perché il secondo comma dell’art. 4 altro non è che una definizione quantomai efficace di felicità sociale: cosa può rendere più felice un cittadino o cittadina se non svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società?

Il lavoro, dunque, è un diritto che la Repubblica deve impegnarsi a tutelare e a realizzare attraverso la promozione delle condizioni che lo rendano effettivo. Ma è anche un dovere con cui i cittadini e le cittadine hanno la possibilità di contribuire alla crescita della società, sia materiale che spirituale, al fine di realizzare pienamente il dovere inderogabile di solidarietà sancito dall’art. 2. Dunque, il lavoro è inserito nella Costituzione nel suo duplice aspetto di diritto-dovere, ma ciò che più colpisce dell’art. 4 è che si riconosce al cittadino di adempiere a tale dovere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, e in ciò risiede un importante principio di libertà personale, come ribadito dalla sentenza n. 45 anno 1965 della Corte Costituzionale: «[dall’art. 4, N.d.R.] si ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerare quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell’attività lavorativa». Insomma, per dirla con Confucio, Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita. Sappiamo bene, però, che nella realtà quotidiana non sempre tutto questo si realizza, soprattutto nel nostro Paese, in cui diventa sempre più difficile scegliere un lavoro che renda felici prima che produttivi e, inoltre, il bollettino delle morti bianche è tristemente affollato.

Per questa quarta tappa del nostro viaggio di interconnessione tra il dettato costituzionale e la letteratura, il libro che mi ritorna alla memoria è Amianto. Una storia operaia di Alberto Prunetti.

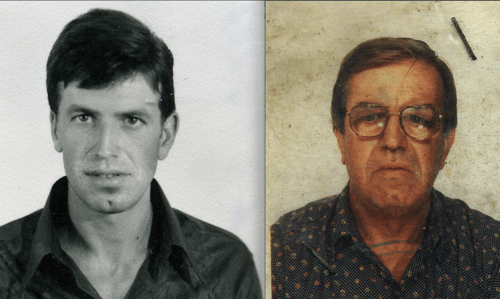

Non è propriamente un romanzo, ma il racconto biografico «terribile e bellissimo» (come evidenzia Valerio Evangelisti nella Prefazione) della vita di Renato Prunetti, padre dell’autore, una storia narrata tra il realismo crudo dei fatti accaduti e il lirismo della letteratura, che sempre ci restituisce favole di estrema forza e significato universale.

È una storia operaia perché Renato ha lavorato come saldatore tubista in trasferta per le maggiori raffinerie d’Italia dalla fine degli anni Sessanta: «Mio padre era saldatore tubista. Uno che aveva iniziato a lavorare a quattordici anni e che già a quaranta aveva subito l’invasione dei metalli pesanti e non ci sentiva per i tonfi del cantiere».

Nell’estate del 1969 Renato aveva lavorato come cameriere al Cardellino di Castiglioncello, dove si era esibita la cantante Nada, immortalata in una foto con «il cameriere più alto e magro» che «assomiglia vagamente a Jean-Paul Belmondo».

In autunno «si toglie la giacca e il papillon per indossare esclusivamente la tuta blu. La fabbrica è il suo destino». Comincia così la sua lunga attività di saldatore trasfertista, «operaio sradicato e specializzato, sempre in giro, da un cantiere a un altro. Installazione di nuovi impianti. Revisione di vecchi. Manutenzione di impianti a regime nei periodi di riposo produttivo. Sulle scale, sulle gru. Imbracato. Dentro alle cisterne, ai silos viscidi di idrocarburi. Con la scintilla della saldatrice a un passo dall’olio combustibile. Ripulendo con la soda caustica un filtro innestato su una valvola d’immersione che succhia decine di litri di idrocarburi al secondo».

La vita di questo uomo è segnata: tra Casale Monferrato, Taranto, Piombino, Busalla, sedi delle raffinerie e acciaierie più tossiche del paese come Solvay, Montecatini, Ilva, Edison Chimica, Lombarda Petroli, Sarpom, Renato fa del suo corpo un tutt’uno con benzene, piombo, titanio, «fino a quando una fibra di amianto, che lo circondava come una gabbia, ha trovato la strada verso il suo torace ed è rimasta lì per anni. E poi, chiuso il suo libretto di lavoro, quella fibra ha cominciato a colorare di nero le sue cellule, corrodendo la materia neurale dalla spina dorsale fino al cervello».

Storie come quella di Renato Prunetti purtroppo non sono diminuite nel corso dei decenni a partire dalla seconda metà del Novecento. Alberto, da figlio, da scrittore e nondimeno da cittadino, ricostruisce scrupolosamente questa vicenda per offrirla alla coscienza civile di un Paese che sembra avere smarrito la memoria di ciò che sono state (e che ancora rappresentano) la classe operaia e la sua lotta contro il padrone affamato di profitto a costo di macinare vite umane sotto la furia del capitalismo cannibale (parafrasando il titolo del libro della filosofa, femminista, socialista e insegnante statunitense Nancy Fraser, Capitalismo cannibale. Come il sistema sta divorando la democrazia, il nostro senso di comunità e il pianeta, edito nel 2023 nella collana Tempi nuovi di Laterza). Il racconto del figlio Alberto si dipana tra i documenti ritrovati e conservati e il filo vivo della memoria: «Io sono piccolo e credono che non possa capire. Ma li sento parlare. Parlano di quelli che vengono risucchiati dagli ingranaggi e dai rulli di un laminatoio, maciullati dai cilindri che schiacciano i nastri d’acciaio. Di quelli ustionati da una colata incandescente sfuggita ai binari di un impianto fusorio. Di quelli incastrati in un nastro trasportatore con la qualifica di “corpo estraneo”, segnalato da un motore che “forza”. Di quelli con il cranio schiacciato da una pressa o investiti dalle tubature esplose. Di quelli ustionati nella sala pompe di una raffineria mentre collaudano le tubazioni. Erano racconti che non mi sorprendevano. Già in seconda elementare ricordo di aver visto scomparire un mio compagno di classe, Bruno […]. Bruno non tornò a scuola perché il babbo, operaio delle acciaierie, era rimasto ucciso in fabbrica, assassinato dalla megamacchina che vomitava acciaio fuso». È un catalogo degli orrori, un elenco di martiri della produttività metalmeccanica, che ha spinto in avanti il boom nel nostro Paese.

Fornendo le coordinate della storia di Renato, il figlio Alberto interseca anche la traiettoria della Storia, quella sullo sfondo, quella dei potenti, che si studia sui manuali, ovvero le dinamiche economiche e politiche degli anni Settanta e Ottanta, tracciandone una lucida analisi con uno stile semplice e comprensibile, oltre che con spietata ironia, cifra caratteristica del libro, un’ironia pungente quanto rivelatrice della verità. Gli anni Settanta sono gli «anni bellissimi», «anni di alti salari e alta conflittualità», segnati da una classe operaia dalla coscienza sindacale viva, per cui «i problemi arriveranno negli anni ottanta, quando gli operai sono politicamente indeboliti e il ruolo storico del Partito comunista italiano (evitare la rivoluzione) si è ormai compiuto. I problemi arrivano con quella parola difficile per le orecchie di un bambino, di cui percepisco solo il potere maligno e che in casa è pronunciata d’un fiato, con un misto di vergogna e di orrore: cassa integrazione». Per fare fronte alla crisi e alla cassa integrazione, nella vita lavorativa di Renato si affaccia una nuova ipotesi professionale che negli anni a venire diventerà sempre più realtà: «mettersi in proprio, aprire la partita Iva per continuare di fatto a fare lo stesso lavoro, negli stessi cantieri. […] Nominalmente, al lordo, guadagna di più, ma le spese di tasse e di previdenza gli mangiano le entrate. Chi ci ha guadagnato, è alla fine solo il padrone che probabilmente, dopo aver liquidato la vecchia azienda, avrà assunto operai con contratti flessibili, cioè precari, ovvero con ridotte tutele sindacali». Man mano che passano gli anni e si ripetono gli incidenti, Renato si sensibilizza sempre di più sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il figlio ritrova appunti in cui il padre segna le priorità da discutere nelle assemblee sindacali, annotazioni che vengono riportate nel libro e che manifestano al lettore un’incredibile lungimiranza su quanto è ancora tristemente urgente in materia di lavoro nel nostro Paese, soprattutto sul peggioramento delle condizioni dei lavoratori (nei taccuini di Renato compaiono parole d’ordine dello sfruttamento come abuso di potere, trasferimenti coatti, ritorsioni, dispositivi di sicurezza, presenza dei capi nelle assemblee sindacali). Prosegue anche l’analisi lucida e diretta, senza compromessi di sorta, dei cambiamenti economici e sociali dei decenni attraversati dalla storia del protagonista. Gli anni Novanta si rivelano in tutta la loro essenza: «il capitale comincia a utilizzare il sistema degli appalti e delle scatole cinesi per disporre di manodopera più flessibile e meno sindacalizzata, quindi più ricattabile. I lavoratori esterni lavorano di più e si pagano meno, sono una merce che si sfrutta più facilmente, che accetta gli straordinari senza mari dire “no”».

L’epilogo della storia operaia di Renato Prunetti è tragico: «Gennaio 2003. […] La Tac è un cazzotto in faccia: lesioni cerebrali, una macchia su una lastra trasparente. Un tumore che dai polmoni è risalito lungo le terminazioni nervose e ha ricoperto di metastasi una parte del suo cervello. […] le sue condizioni si aggravano. Radioterapia, chemioterapia a più cicli, anticoagulanti, antidepressivi, antiepilettici, cortisonici. Farmaci e terapie gli avvelenano il corpo quanto il tumore, quanto l’amianto».

Comincia così la battaglia dei familiari contro Inps e Inail per dimostrare che il loro caro Renato si era gravemente ammalato «per colpa delle nocività respirate nel cantiere». Il calvario è lungo, occorre ricostruire tutta la vita lavorativa di Renato attraverso documenti, contratti, buste paga, ricevute di alberghi e trattorie in cui aveva sostato durante le trasferte, rubriche telefoniche, e tanto altro. E qui comincia, insieme allo scrittore Alberto, un viaggio nei meandri della giustizia sul lavoro e del tribunale civile di Firenze. Dal 29 settembre 2011 la sentenza viene depositata in cancelleria il 21 ottobre dello stesso anno: «La Corte accoglie l’appello introdotto dagli eredi», confermando che Prunetti Renato «è stato esposto ad amianto a norma di legge, per la durata di anni 15, mesi 9 e giorni 21 e condanna l’Inps a operare la relativa rivalutazione contributiva, oltre che al pagamento degli oneri processuali». Il figlio Alberto si chiede: «Giustizia è fatta?», la risposta è «no, non è mai fatta. Giustizia è non morire sul lavoro […] è lavorare senza essere sfruttati». Questa storia operaia, così meticolosamente ricostruita, è una testimonianza verace, potente, tragica, di una condizione ancora attuale e rappresenta un monito forte sulla necessità di vigilare affinché il dettato costituzionale dell’art. 4 trovi piena attuazione in una società migliore di quella che noi, generazione nata tra gli anni Settanta e Ottanta, abbiamo ereditato.

In questo libro è interessante anche la riflessione che l’autore Alberto compie — parallelamente alle questioni legate al lavoro — sulle possibilità di istruzione per lui e per i figli degli operai come lui, a partire dall’orgoglio di aver conseguito il diploma con il massimo dei voti («Quell’anno in tutto il liceo ci furono tre 60/60. Uno di quei sessanta fu il mio. Fu l’atto di rapina di un pirata proletario che aveva imparato che ogni libro in più che leggi è un calcio in culo in meno che prendi dai padroni»), fino ai cambiamenti in ambito universitario: «Negli anni ottanta i figli degli operai possono accedere a un’università che ha ancora un sistema di borse di studio: con il nostro reddito familiare, io non pago le tasse universitarie, ottengo la mensa gratuita e il soggiorno nella casa dello studente. […] Ma dagli anni novanta la società si chiude a riccio, le opportunità si riducono, i ricchi accedono ai posti chiave della società attraverso costosissimi master postuniversitari da fare all’estero. I figli degli operai devono comunque frequentare l’università di fretta, evitando di finire fuori corso, […] i lavori culturali saranno tra i primi a essere esposti al precariato e al taglio delle garanzie sindacali». Sono passaggi quanto mai attuali: quella possibilità di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società si è ridotta sempre di più, i giovani oggi faticano a trovare una piena realizzazione al compimento dei loro studi nel nostro Paese, e la cosiddetta ‘fuga dei cervelli’ continua inesorabilmente il suo flusso nella pressocché totale indifferenza del dibattito pubblico e delle istituzioni, come confermano i dati che, in media ponderata, ci restituiscono la cifra di 1,3 milioni di persone emigrate fra i 20 e i 39 anni nell’ultimo decennio (fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/10/27/fuga-di-cervelli-gli-italiani-allestero-sono-tre-volte-quelli-dichiarati-dallistat-il-caso-del-regno-unito/7335403/). Infatti «gli under 35 non hanno dubbi, andare all’estero è sempre meno una scelta e sempre più una necessità: la fuga dei cervelli rappresenta un problema per il 90% dei giovani contro il 70% degli italiani. I giovani incontrano sempre più difficoltà a trovare una occupazione, che è tra le cause principali della fuga di cervelli in altri Paesi, dove si cercano occasioni per dimostrare e veder riconosciuto il proprio talento e valore aggiunto» (fonte: https://www.avvenire.it/economia/pagine/fuga-dei-cervelli-ecco-come-contrastarla). Altro che invasione degli immigrati: siamo di fronte all’emorragia di un’intera generazione che lascia il nostro Paese per altre mete in cui provare a realizzare i propri progetti di vita.

Nella conclusione di Alberto non c’è idillio né trasfigurazione romantica degli eventi narrati e della estrema dedizione al lavoro: c’è la vita di un figlio di un operaio che “aveva fatto un pezzo del boom economico sulla sua pelle”, c’è — spietato, cinico ma sincero — lo specchio dei nostri giorni, il riflesso dell’esistenza amara di molti giovani quarantenni: «“La fabbrica è l’ultimo pane. Studia”, mi diceva. “Almeno non t’ammali”. […] Faccio un lavoro culturale e ho trentanove anni. Alla mia età mio padre operaio metalmeccanico sindacalizzato dalla Fiom si era già comprato la casa. Io, “lavoratore cognitivo precario”, arranco per pagare l’affitto. […] E ho una tendinite quasi cronica che dalle mani mi risale fino ai gomiti, facendomi urlare di dolore anche mentre scrivo queste righe». Questa storia interroga le istituzioni sul senso di precarietà perenne in cui viviamo immersi come in una morsa che soffoca: è questo che i Padri e le Madri costituenti avevano immaginato quando erano giunti alla sintesi di contenuto dell’art. 4? E interroga la politica, in particolare la sinistra che affoga tra contraddizioni e sconfitte inferte dall’avanzare di una destra sempre più oscura, la interroga come di fronte a un esame di coscienza: dove è finita la lotta di classe? dove sono le forze che difendono il proletariato? Perché la classe operaia non è affatto «tramontata per sempre, sostituita dal “lavoro cognitivo”. […] Falso. Basta guardare fuori dai confini occidentali per scoprire che la classe operaia, espunta in un luogo, riappare in un altro. Ed è ancor più sfruttata». Non resta che organizzarsi in una nuova resistenza umana per la realizzazione piena di quella scelta che permetta a ognuno di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Pillola di bellezza ri-costituente.

Alberto Prunetti, a suo modo, ha fatto della sua attività lavorativa uno strumento per contribuire al progresso della società. Si occupa di raccontare quella classe operaia di cui lui è figlio e vittima, e da due anni cura la direzione del “Festival della letteratura working class”, di cui nessun media mainstream ha parlato, ma che ha avuto un grande successo.

Quest’anno si è tenuto dal 5 al 7 aprile presso la ex GKN di Campi Bisenzio, la cui vicenda di rivendicazione e lotta sindacale è nota: una forma di vera resistenza che i suoi lavoratori e lavoratrici agiscono da quasi tre anni per salvaguardare il loro posto di lavoro, dopo una chiusura imposta unilateralmente dal fondo finanziario inglese Melrose e comunicata con una semplice e-mail il 7 luglio del 2021 (qui il programma del Festival: https://edizionialegre.it/notizie/festival-di-letteratura-working-class-2024-il-programma/).

Cosa ha reso «diverso» questo festival? «Il non aver chiesto finanziamenti alle classi dominanti, riuscendo a far tutto grazie al crowdfunding, anche con piccolissimi contribuiti di precari. Abbiamo dimostrato che è possibile farlo dal basso ma occorre tanto lavoro di solidarietà. E ora l’appoggio anche di star come Ken Loach, Elio Germano, Stefano Massini e altri».

Si è parlato anche di questione femminile attraverso la presenza della scrittrice cilena Eugenia Prado Bassi con un racconto sperimentale, femminista, sulle operaie tessili, e di Layla Martinez con Il Tarlo, racconto in cui la scrittrice ha intrecciato la narrazione della classe operaia col femminismo in un quasi horror (fonte: https://corrierefiorentino.corriere.it/notizie/cultura-e-tempo-libero/24_marzo_28/festival-letteratura-working-class-alberto-prunetti-non-si-puo-tornare-al-gergo-anni-settanta-il-linguaggio-va-innovato-5ee70547-1ded-49b6-b661-c0033fdfbxlk.shtml).

(In questo articolo l’esempio virtuoso di lotta di classe messo in campo dalle lavoratrici e dai lavoratori della ex GKN e una campagna a loro sostegno).

***

Articolo di Valeria Pilone

Già collaboratrice della cattedra di Letteratura italiana e lettrice madrelingua per gli e le studenti Erasmus presso l’università di Foggia, è docente di Lettere al liceo Benini di Melegnano. È appassionata lettrice e studiosa di Dante e del Novecento e nella sua scuola si dedica all’approfondimento della parità di genere, dell’antimafia e della Costituzione