Continuiamo questo breve viaggio all’interno della 60ᵃ Esposizione Internazionale d’Arte veneziana dal titolo Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere, andando a scovare nei vari padiglioni le opere che hanno suscitato maggiore interesse.

Come abbiamo già detto nel precedente articolo le tematiche di questa edizione sono le migrazioni, l’alterità, la marginalità e l’attenzione è rivolta verso il Sud del mondo.

Gli artisti e le artiste presenti, spesso per la prima volta su un palcoscenico internazionale, provengono per lo più da comunità indigene, dove tuttora vivono, oppure hanno lasciato il paese natale per trasferirsi altrove, ma continuano a portare avanti la lotta per denunciare soprusi e ingiustizie; osservano una tradizione di conoscenze e pratiche spesso familiari; talvolta vivono sessualità diverse.

Materiale esplorato da molti artisti è il tessile, che denota un interesse per l’artigianato, spesso considerato di minore importanza rispetto alle cosiddette Arti Maggiori. È il caso del britannico-nigeriano Yinka Shonibare (Londra, 1962), tra i pochi nomi celebri in mostra, col suo paradossale astronauta-migrante, a grandezza naturale: ricoperto da un abito che richiama i tessuti africani, è equipaggiato per affrontare crisi ecologiche e umanitarie, portando sulle spalle un sacco con vari oggetti di sussistenza. Yinka ammonisce sulla negligenza ambientale e sovverte anche il senso del colonialismo: il suo astronauta non cerca un posto da conquistare, ma piuttosto un posto ancora abitabile.

Dana Awartani (Jeddah, Arabia Saudita, 1987), artista palestinese-saudita, in Come, let me heal your wounds. Let me mend your broken bones crea dei buchi su metri di tessuto di seta, a significare la devastazione di Gaza e dei siti che sono stati rasi al suolo dai bombardamenti; poi rammenda gli strappi, ma le cicatrici rimangono.

Anche la messicana Teresa Margolles (Culiacán, Messico 1963) denuncia la violenza su giovani uccisi mentre tentano di migrare. La sua Tela Venezuelana è una sindone e mostra una sagoma umana impressa su un grande panno bianco. La sagoma appartiene a un giovane venezuelano, ucciso sul lato colombiano del confine e denuncia la brutalità subita da migliaia di migranti venezuelani durante il loro viaggio di migrazione tra Venezuela e Colombia.

Prêt-à-Patria della messicana Bárbara Sánchez-Kane (Mérida, Messico, 1987), prendendo spunto dal termine francese prêt-à-porter, e inserendo il concetto di patria, ridicolizza i simboli della cultura militare e del machismo con una scultura verticale, dove i soldati indossano sotto una versione personale dell’uniforme lingerie di pizzo.

Altro tema ricorrente la devastazione della guerra e i disastri ambientali.

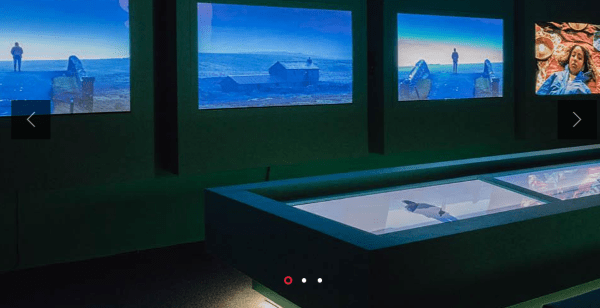

Il padiglione più toccante è quello polacco, che dà voce al collettivo artistico ucraino Open Group, un gruppo fondato nel 2012 a Leopoli, in origine da sei membri, oggi ne conta tre soltanto (Pavlo Kovach, Yuriy Biley e Anton Varga) tutti nati verso a fine degli anni ’80. Col loro progetto parlano di guerra e degli effetti sui sopravvissuti; invitano il pubblico a contribuire a una sorta di karaoke, mentre in due video dei veri rifugiati della guerra in Ucraina replicano vocalmente i suoni di proiettili, colpi di cannone, sirene ed esplosioni.

Anche le installazioni di Gülsün Karamustafa (Ankara, 1946),che rappresenta la Turchia, mostrano l’orrore della guerra e le sue conseguenze: lampadari realizzati con frammenti di vetro e decorati con del filo spinato. Gülsün, una delle artiste più influenti per le giovani generazioni, nella sua installazione Hollow and Broken. A State of the World, da Venezia fino a Istanbul osserva i disastri che si sono verificati sulla superficie terrestre, causati dalle guerre, ma anche dalle crisi naturali provocate dall’uomo.

Il brasilio Dalton Paula (Brasilia, 1982) espone una serie di ritratti di personaggi di colore impegnati nei movimenti di resistenza antischiavista, ricoperti da un dripping bianco che rende le fisionomie sfocate.

La difesa dei diritti dei popoli indigeni ricorre in molte opere.

Jeffrey Gibson (Colorado Springs, 1972) è il primo artista nativo americano a rappresentare gli Stati Uniti, con una mostra intitolata The space in which to place me. Attraverso murales, dipinti, installazioni multimediali e coloratissime sculture decorate con perline e motivi tipici delle tribù indiane, l’artista vuole sensibilizzare il pubblico sulla lotta della gente nativa americana per la libertà e l’uguaglianza. Nel padiglione anche un video mostra alcuni danzatori impegnati in una danza tradizionale indigena.

Nel padiglione francese l’artista Julien Creuzet (Parigi, 1986), creolo della Martinica, uno dei creatori più giovani della Biennale, ma già una figura influente sulla scena internazionale, rende omaggio alla sua origine caraibica con un’ottantina di sculture realizzate con materiali diversi, che creano un’atmosfera di festa, colorata e gioiosa. Curioso anche il titolo del suo progetto: Attila cataracte ta source aux pieds des pitons verts finira dans la grande mer gouffre bleu nous nous noyâmes dans les larmes marées de la lune.

Molte installazioni sono narrazioni sonore, olfattive, dove spesso la fa da protagonista l’acqua. Non per niente siamo a Venezia!

Yuko Mohri (Kanagawa, 1980) presenta nel padiglione del Giappone Compose, uno spazio dove, mutuando un uso giapponese, delle perdite di acqua vengono tamponate con mezzi di fortuna, oggetti domestici comuni, stivaletti da pioggia, ombrelli, lampadine e ventagli, tutti oggetti che l’artista ha comprato in laguna sulle bancarelle dei rigattieri. A questi sono collegati elettrodi per trasformare gli impulsi in musica. L’installazione sollecita più sensi contemporaneamente: c’è il suono, l’olfatto e naturalmente la vista. Sopra dei mobiletti (anche loro reperiti in laguna) delle fruttiere sono piene di arance, mele, angurie; in ogni frutto c’è un sensore che traduce il variare della composizione chimica dell’alimento in suoni e luci.

Anglo-ghanese è John Akomfrah (Londra, 1957) nel Padiglione della Gran Bretagna, dove attraverso l’acqua e la musica racconta la storia della diaspora inglese e del colonialismo. Il suo progetto, Listening All Night To The Rain, ispirato ai Cantos di Ezra Pound, si presenta con otto installazioni multimediali e audio, che narrano storie dei cinque continenti attraverso i “ricordi” filmati di vari personaggi. L’acqua è il motivo centrale dell’esposizione, una sorta di fil rouge tra le narrazioni visive e sonore che rimandano all’ingiustizia razziale, alle esperienze dei migranti e al cambiamento climatico.

L’ olfatto è protagonista del lavoro della coreana Koo Jeong A (Seul, 1967). Con Odorama cities l’artista si propone di portare in laguna l’intera penisola coreana (nord e sud riunite per l’occasione), attraverso i suoi odori più caratteristici. Oltre alle essenze che trasformano lo spazio in una collezione di ricordi olfattivi, l’artista presenta una grande figura di bronzo, levitante e profumata, che sembra stia spiccando un salto, facendo strani esercizi ginnici contemporaneamente,

***

Articolo di Livia Capasso

Laureata in Lettere moderne a indirizzo storico-artistico, ha insegnato Storia dell’arte nei licei fino al pensionamento. Accostatasi a tematiche femministe, è tra le fondatrici dell’associazione Toponomastica femminile. Ha scritto Le maestre dell’arte, pubblicato da Nemapress nel 2021, una storia dell’arte tutta al femminile, dalla preistoria ai nostri giorni.