L’esordio di Leonetta Pieraccini alla Secessione romana avvenne nella seconda edizione, tra febbraio e giugno del 1914, quando espose una natura morta e un paesaggio dal titolo La fabbrica dei mattoni.

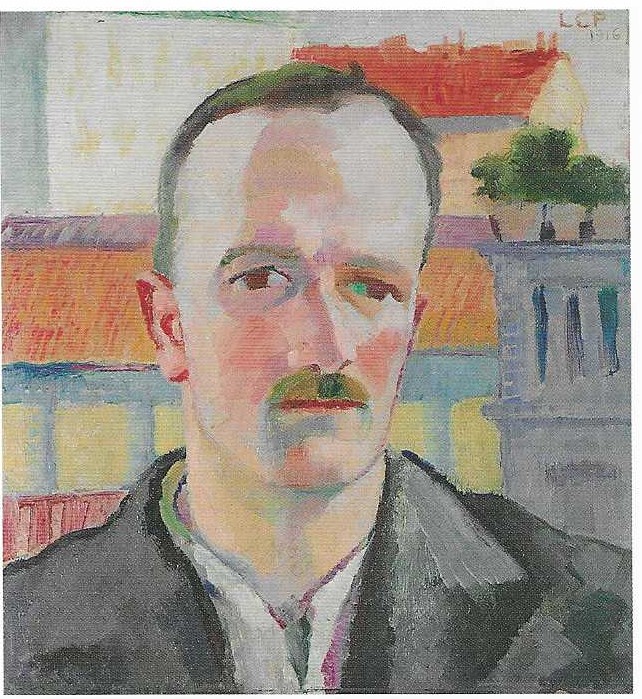

Partecipò poi alla terza esposizione con un’altra Natura morta e Studio di paese e, infine, all’ultima mostra, dal 9 gennaio 1916 al 25 gennaio 1917, ancora con una Natura morta e il Ritratto di Emilio Cecchi, suo marito, in cui le influenze e le suggestioni fauve vanno ad arricchire la già fine tavolozza cromatica dell’artista.

Nella ritrattistica Leonetta seppe esprimere al meglio le sue capacità: possedeva uno sguardo attento e pronto all’indagine introspettiva, sorretta da una sicura tecnica artistica. Non a caso la sua formazione artistica si basava sugli insegnamenti di disegno e figura impartiti da Giovanni Fattori, suo docente all’Accademia di belle arti di Firenze, dove la giovane venne ammessa nel 1902.

Le stesse qualità e abilità di indagine le ebbe nella scrittura, condotta negli anni sulle pagine dei diari vergate con narrazione brillante ed elegante, puntuale nelle descrizione di ciò che la circondava e le accadeva, acuta nell’analisi delle persone incontrate. Quelle pagine (Agendine 1911-1929 e Agendina di guerra) restituiscono interessanti cronache della vita culturale e artistica della capitale a partire dal 1911, anno in cui Leonetta si trasferì a Roma: i fatti e gli eventi della grande storia, ma anche gli aneddoti della sua esistenza e di quella dei molte/i personaggi che animarono i salotti culturali della città e delle sue abitazioni. Non si può comprendere la Leonetta pittrice senza tener conto della Leonetta scrittrice e viceversa, tanto un’attività fu complementare all’altra, pennelli e penne come prolungamenti dell’occhio.

Quando giunse a Roma, Leonetta Pieraccini aveva appena sposato Emilio Cecchi, destinato a diventare una delle firme più prestigiose del giornalismo culturale italiano: «L’abitazione in cui giungemmo la sera del 27 febbraio 1911, era situata in via Nomentana, nell’attico su un moderno casamento internato in un giardino, oltre Sant’Agnese […]; dinanzi a orizzonti di sconfinate praterie senza case che a primavera si illuminavano di paffuti alberi in fiore, e dove mandrie di liberi cavalli e buoi pascolavano indisturbate». La vita della giovane coppia fu nei primi tempi molto essenziale («La cosa più stravagante della primiera sistemazione dell’appartamento (appartamento di scrittore) fu la mancanza di uno scrittoio. E di tavolini in genere»); in realtà mancavano anche i divani sostituiti dai davanzali, come dimostra il ritratto di Emilio alla finestra e come Leonetta annotò appena giunta nella nuova casa («Alle finestre prive di terrazzino avevamo messo, sullo scalino di marmo, dei materassini trapunti di broccatello color ocra. Divennero gli abituali, e del resto unici divani, per le ore di studio, di colloqui, di svago»).

All’inizio fu difficile anche la gestione economica: «In una botteghina di orefice in via Nomentana ho venduto le medaglie d’argento avute in premio nei primi due anni dell’Accademia. Erano grosse medaglie. Otto lire. Figurarsi»; e poco tempo dopo: «Ci troviamo in una ristrettezza di denaro e ci decidiamo a vendere quattro prove di acquaforte di Giovanni Fattori che il buon professore mi regalò […] quando ero una scolara all’Accademia di Firenze. […] In tutto L. 110. (Roba da ridere! O, meglio, da piangere)».

La vita romana si rivelò subito culturalmente molto stimolante e tale restò nel corso dei decenni. Amico e amica intima furono il pittore Armando Spadini e la moglie Pasqualina Cervone, entrambi colleghi di Leonetta all’Accademia di Firenze; col marito frequentò lo scrittore e giornalista Antonio Baldini, il germanista Giuseppe Antonio Borgese e la scrittrice Maria Freschi sua moglie, i germanisti Alberto Spaini e Rosetta Pisaneschi, allievi/e di Borgese, Giovanni Amendola, Sibilla Aleramo, Goffredo Bellonci, Cesare Pascarella, Vincenzo Cardarelli, Riccardo Bacchelli, Angelo Signorelli e la sua compagna Olga Resnevič, insieme a molti altri personaggi «i quali finiron col formare quel circolo di simpatie e relazioni che con alti e bassi, ma poche variazioni, doveva rimanere stabile nel corso della vita».

L’abitudine di annotare incontri, vicende, aneddoti della propria vita l’accompagnò sempre, nei momenti di serenità e in quelli più tragici, come della morte del primogenito Mario, avvenuta subito dopo la nascita il 2 febbraio 1912: «È sembrato tutto un sogno, e assai confuso. […] Il bambino era piccolo piccolo, con una faccina triste di putto invecchiato. Il cadaverino fu portato il giorno 3 dalla mamma Marianna [la madre di Emilio Cecchi n.d.r.] e dalla levatrice al camposanto, con una vettura pubblica». Il 1912, quando ebbe l’occasione di presentare un ritratto alla LXXXI Esposizione della Società di amatori e cultori di belle arti, fu per lei un anno difficile. Rimasta incinta della prima figlia Giuditta, soprannominata Ditta, poco dopo la morte del piccolo Mario, trascorse la villeggiatura d’agosto in Valle d’Aosta; nel corso del viaggio di ritorno a casa, avvicinandosi alla Versilia, il marito le propose «di scendere (lui solo) a Viareggio. “A Viareggio?”. “Saluto Guido e la Dionisia e domani ti porto loro notizie”. “Se è per questo scendo anche io con te”, ho detto. Allora lui ha detto di no, che era meglio proseguire. C’è qualcosa di turbato da un po’ di tempo nei nostri rapporti»; e ancora il 7 settembre aggiunse: «A piazza Venezia lascio Emilio per fare una commissione in un negozio. Quando l’ho raggiunto egli era immerso nella lettura di alcuni foglietti azzurri finemente riempiti della scrittura della mano di una donna. Li ha subito nascosti in tasca. Io non ho domandato niente. Lui non ha detto niente, ma un certo imbarazzo è nato tra noi». Quei foglietti azzurri altro non erano che una lettera d’amore scritta da Grazia Deledda a Emilio Cecchi. Cominciarono settimane difficili per Leonetta, dolore, rabbia, sospetto e delusione si sovrapposero nel suo animo: «Amare la famiglia, perché ci lascino padroni di amare chi è in fondo al nostro cuore, gli scriveva» annotò Leonetta in un lungo scritto del novembre 1912 «Si, lo so, è questo; è stato così, è così… Ma io non sono, io non voglio essere questa famiglia: io mi ribello, io grido, io dimentico di essere stata mamma, dimentico di doverlo ancora essere, perché prima di ogni altra cosa sono stata e sono donna, sono stata e sono amante. Io non sono la donna della legge, io non voglio diritti sanzionati dalla società, e non voglio i doveri. Mi sento crudele, atroce, vorrei distruggere qualche cosa, fare del male a qualcheduno, e la dolcezza tenera e insinuante di lui mi torce l’anima a volte, mi mette al punto di gridare, di gridare materialmente, come folle, di correre. […] Potrà rinascere la freschezza e la pace fiduciosa? Io lo guardo negli occhi, a volte, e mi sento tremare. Posso più avere la certezza di leggergli fino in fondo, se per sei mesi, quasi, non ho scoperto il segno, se per sei mesi mi sono illusa di avere delle melanconie isteriche e di avere accanto a me, invece, la sua forza schietta e leale? […] Sì, io sono la famiglia, sono la moglie, sono l’ordine. Sì, lo sono ed avevo la bontà di sentire di esserlo anche nei momenti più turbinosi e contrastati, forse. […] E ci siamo scelti per amore. Chi può separarci? Perché ci separerebbero? Io sono semplicista? Oh, no; tutt’altro che semplicista: vedo molto bene, molto chiaro certe cose molto complicate; i semplicisti sono stati loro a sentirsi quieti e sicuri, così nel loro diritto a fare della vita di ogni giorno un impasto di contraddizioni e di menzogne. […] come dunque non devo sentirmi offesa, se penso che egli mi lasciava salutandomi: “addio amore mio grande”, per muovere incontro all’altra, alla quale avrà detto, certo, con accento più appassionato e più caldo: “buongiorno, amore mio grande”? Io non sono buona, anzi mi sento strappata anche quella po’ di bontà che avevo. A momenti mi viene una voglia matta di insultare, di commettere qualche colpa vergognosa, e poi di ridere in faccia alla gente. […] Bisogna essere forti. Nessuno mi leverà ormai più tanto, tanto male. Ma nessuno mi leverà più tanto bene. Mi sono abbandonata con gli occhi chiusi, e gli occhi bisogna tenerli aperti. Sempre aperti, al costo della vita. È giusto, è santo. Ma come vorrei richiuderli un minuto».

Nei primi giorni di gennaio 1913, pochi giorni prima del parto, Leonetta raccontò l’epilogo della vicenda: «2 gennaio. Verso l’una rientravo a casa. Ero in tram in via Nomentana. Una piccola signora, vestita di velluto nero mi si è seduta di fronte. Mi ha guardato e ha palesemente trasalito. Siamo rimaste per un lungo tratto così, sedute l’una di fronte all’altra, lei a occhi bassi, io guardando fuori dal finestrino. Nell’alzarmi di fronte a casa, mi è caduto un involto. La signora ha fatto l’atto di raccoglierlo: il fattorino si è precipitato a fare altrettanto per riguardo al mio pancione. Ma io sono stata più pronta di tutti e due. Ho tirato su il pacco e sono scesa. La piccola signora, imbarazzata dalla mia presenza, era Grazia Deledda». Nello stesso mese di gennaio Emilio Cecchi interruppe la relazione.

Nelle pagine dei diari Leonetta registrò spesso le visite alle mostre, ai musei, le passeggiate al centro di Roma alla ricerca di monumenti e opere significative del passato, di incontri mondani e di quelli più intimi con la cerchia di amicizie più strette, di riflessioni sulle persone amiche che arricchivano la sua vita; meno frequenti furono le annotazioni sul proprio lavoro artistico. La conciliazione delle attività di cura familiare con il lavoro al cavalletto non fu semplice: tutto era sulle sue spalle, anche se aiutata da domestiche e tate. Scrisse il 30 aprile del ‘14: «Incominciato ritratto ad Emilio. Ma le giornate son prese da troppe faccende e preoccupazioni. Il cervello non segue un ordine, un raziocinio, una disposizione armoniosa»; ancora nel mese di maggio: «Stanchezza. Incapacità a lavorare». Due mesi dopo nasce la seconda figlia Giovanna, soprannominata Suso; solo il 27 gennaio del 1915 potrà annotare: «Ripresi in mano i pennelli». E ancora nell’aprile del ‘21 scrisse sul diario: «È difficile costruirsi una giornata feconda di lavoro. Un nonnulla basta, a volte, a sviare un’attitudine, un’emozione, un programma».

Il 1921 è l’anno della sua prima mostra personale. Fu l’amico Armando Spadini a incoraggiarla, con la promessa di aiutarla nella scelta delle opere e nell’allestimento. Un’annotazione della pittrice riporta un commento di allora del pittore: «Vivono e lavorano in casa le donne, e quello che esse scoprono dalle finestre e magari quello che scorgono sopra un tavolino, si arricchisce di sensazioni eccezionali, e magari paradossali». La pittura eseguita al chiuso, entro confini molto circoscritti da cui evadere soprattutto attraverso lo sguardo, è stata una condizione comune alle artiste, conosciuta anche da Leonetta che, tre settimane prima della mostra della Secessione del ’14, aveva riportato sulle pagine del diario: «Dipingo un motivo di paesaggio alla finestra. La casa bianca. Ma devo rifarlo». I paesaggi osservati dall’interno delle mura domestiche, le nature morte e soprattutto i ritratti (e gli autoritratti) sono i temi su cui ha retto quel complesso sistema di conciliazione tra sfera familiare e sfera professionale che Leonetta costruì affinché una delle due non prevalesse sull’altra.

La sua prima mostra personale si tenne dal 1 al 15 febbraio del ‘21 nella Casa d’arte Bragaglia con «successo di pubblico e di stampa. Un giorno» annotò sempre Leonetta nei diari «ha danzato, in una sala annessa a quella della mostra, la ballerina russa Ja Ruskaia. Esile, graziosissima, abbigliata con un’ampia sottana plissée di seta blu e una blusetta a foggia di camicia da uomo, bianca. Ho venduto Vaso con fresie L.250, Olivi L. 500, Strada L. 200, Acquario L. 150, Giulia 100». In tutto 1200 lire, che dovettero costituire per lei un concreto riconoscimento della sua attività professionale.

Passati gli anni Dieci e l’entusiasmo per le avanguardie, soprattutto Fauves ed Espressionismo, nel decennio successivo Pieraccini rientrò, con il proprio linguaggio, nel solco della tradizione italiana e del generale Ritorno all’ordine.

Nel 1927 Margherita Sarfatti la volle tra i Dieci artisti del Novecento italiano in occasione della XCIII Esposizione della Società amatori e cultori di belle arti, individuando nella pittura di Leonetta quella linea della tradizione pittorica toscana che strutturava con saldezza e definizione i volumi e gli spazi: «Toscana di buon ceppo […] disciplina con lo studio la fine sensibilità coloristica, propria a molte donne, per serrarle da vicino entro la precisione della forma […]». Un giudizio simile l’aveva espresso nel ‘22 il critico Roberto Papini nella Rassegna artistica curata per la rivista Almanacco della donna: «[…] Sicuro impasto di colore, una così vigorosa plasticità da conquistare di primo acchito un posto eminente nella pittura italiana contemporanea»; opinione confermata l’anno seguente, sempre sulle pagine dell’Almanacco: «C’è in questa donna un così sicuro e preciso senso della forma, un così limpido e pulito senso del colore che molti uomini possono invidiarla». L’elenco delle partecipazioni alle mostre sarebbe molto lungo e vario. Solo per citarne alcune: le Biennali romane del 1921 e del 1923 (dove espose due ritratti femminili ovali), una personale a Ca’ Pesaro (1926) e, sempre a Venezia, la XVII Biennale del 1930, la Quadriennale di Roma del 1935, nella quale il dipinto Ballerina fu acquistato per 2000 lire.

Espose anche all’estero: nel 1926 partecipò alla mostra Modern art a Brighton, all’inizio degli anni Trenta fu negli Stati Uniti al Baltimore museum of arts e al Syracuse museum of fine arts, nel ’36 in Brasile.

I ritratti rimasero un tratto dominante della sua ricerca artistica, i soggetti ricorrenti furono il marito, le figlie Ditta e Suso e l’ultimogenito Dario, ma anche le persone amiche, una scelta che riflette la volontà di trasformare quei dipinti in spazi di rapporti familiari e personali.

Ritratto di Emilio Cecchi nello studio, 1925, Firenze, Gabinetto Vieusseux, Fondo Leonetta Pieraccini

Le sorelle (Ditta e Suso), 1935, olio su tela, Eredi Cecchi

Leonetta si cimentò anche coll’autoritratto, una forma di comunicazione di sé stessa, ricorrente tra le artiste del Novecento.

Più volte si è rappresentata come artista circondata dai suoi strumenti professionali, in parte una sorta di affermazione del proprio lavoro.

Ma non sono rivendicazioni narcisistiche le sue: la volontà di raffigurarsi anche invecchiata e con i capelli bianchi fuga ogni dubbio.

Piuttosto è un modo di guardarsi dentro, rivolgendo verso di sé quell’occhio attento e riflessivo che molte volte aveva diretto sulle persone in posa.

Dagli autoritratti emerge la solidità borghese che ha caratterizzato la sua vita, la dignità della sua persona, ma anche la forza e l’energia che l’hanno guidata nel corso degli anni, tra successi e delusioni, tra dolori e serenità.

In copertina: Natura morta con ciotola, 1922.

***

Articolo di Barbara Belotti

Dopo aver insegnato per oltre trent’anni Storia dell’arte nella scuola superiore, si occupa ora di storia, cultura e didattica di genere e scrive sui temi della toponomastica femminile per diverse testate e pubblicazioni. Fa parte del Comitato scientifico della Rete per la parità e della Commissione Consultiva Toponomastica del Comune di Roma.