Ci sono parole che determinano il senso dell’esistere di persone e gruppi umani e scandiscono vite e storie. Una di queste è Resistenza, il cui significato profondo risiede già nella sua etimologia: resistentia è attestato nel latino tardo come derivato del verbo resistere, composto dal prefisso re-, che esprime per lo più il ripetersi di un’azione nello stesso senso o in senso contrario, e sístere (fermarsi), formato dal raddoppiamento della radice di stàre, che già significa star fermo, stare saldo, e che quindi si dilata, si estende e si amplifica. Resistenza è l’atto e il fatto di resistere cioè non cedere all’urto, alla spinta, contrastare, fronteggiare, ma anche reggere e durare. Non solo, la parola, infatti, si riferisce anche al modo e ai mezzi utilizzati per farlo. Insomma, una parola-arcobaleno, che racchiude nella sua stessa etimologia il senso profondo della pluralità, della molteplicità, ma anche della fermezza e del rigore morale richiesti in chi decide di praticarla, in chi sceglie di seguirne la liturgia; sì perché la Resistenza può essere considerata come una religione laica, che non ama però i dogmi, ma la libertà, la pluralità, le differenze e soprattutto la democrazia. Per noi italiane e italiani, la Resistenza ci definisce e soprattutto si pone come atto fondativo della nostra democrazia: ogni lettera, sillaba, parola, frase della nostra Costituzione diffonde l’inebriante profumo del resistere. Raccontare storie di resistenze e di resistenti diventa allora un modo per conoscerla meglio, per riconfermare o ritrovare la nostra identità, liberandola da falsi miti e idoli, in questo 2023 in cui ricorrono gli 80 anni della nascita della nostra Resistenza. Per me poi è assolutamente vero quello che dice il poeta Guimarâes Rosa e cioè che narrare è resistere.

«Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo resistere carne, sudore, sangue e ha dimostrato senza grandi gesti che è possibile vivere, e vivere in piedi, anche nei momenti peggiori», così scrive Luis Sepúlveda nelle Rose di Atacama, conducendoci verso il primo resistente che ha scelto di farsi raccontare. Ci sono, infatti, libri e storie che ti cercano di notte, si palesano nel sogno di una pagina letta o riletta tanti anni fa, prima non completamente compresa, poi troppo aderente al vissuto ed è proprio quando l’hai dimenticata che ti rivela un nuovo mondo. Quando ciò accade, non puoi fare altro che ricominciare il viaggio e metterti alla ricerca di quel mondo, dell’umano e della sua Resistenza.

Il libro, che mi si è palesato in una calda notte di luglio, è Un uomo di Oriana Fallaci, l’uomo è Alekos (diminutivo di Alexandros) Panagulis e il suo mondo è la Grecia, quella moderna, quella degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso. Partiamo, quindi, dal luogo d’origine della democrazia e da un atto, di cui Panagulis è protagonista, che affonda le sue radici nella storia della democrazia: il tirannicidio. Il 13 agosto 1968, Alekos Panagulis organizza insieme alla rete clandestina da lui fondata e diretta, la Resistenza Greca, un attentato contro Geōrgios Papadopoulos, capo della Giunta militare e promotore del colpo di stato del 21 aprile 1967 che fece naufragare la Grecia verso una feroce dittatura. Laureatosi in ingegneria elettronica al Politecnico di Atene, affascinato dal mondo matematico al punto di rispolverare periodicamente il progetto di una laurea in questa disciplina, soprattutto nei momenti di forte scoraggiamento politico, Panagulis aveva fabbricato da solo le due mine che avrebbero dovuto far saltare l’automobile di Papadopoulos al suo passaggio su un piccolo ponte, nel tragitto compreso tra Capo Sunio e Atene. Un inconveniente legato alla miccia, arruffatasi e annodatasi durante il trasporto, impedisce a Panagulis di agire in modo efficace; viste le condizioni, avrebbe potuto desistere, ma fedele al principio che sempre lo guiderà e cioè che «fallire è meglio che cullarsi nell’inerzia», porta a termine l’azione che risulta fallimentare: la mina esplode, ma non colpisce l’automobile del dittatore. Panagulis fugge a nuoto, si rifugia in una grotta, ma viene preso, arrestato e condannato a morte il 17 novembre 1968. La sentenza non verrà applicata, i Colonnelli temono i martiri che diventano eroi, e Panagulis passerà in carcere cinque lunghissimi anni, in condizioni drammatiche, sottoposto costantemente a torture e sevizie inimmaginabili e inenarrabili per bestialità, violenza, ferocia, con il fine di disumanizzarlo, di privarlo completamente della sua dignità. Grazie alla sfrontata, tenace e impiegabile resistenza opposta, Panagulis diventa eroe e simbolo a livello nazionale e mondiale della resistenza contro le dittature. Per le e i giovani che in quel mirabolante 1968 popolano di cortei le strade e le piazze del mondo, Panagulis diventa un mito, per altre/i è un mancato assassino, un terrorista.

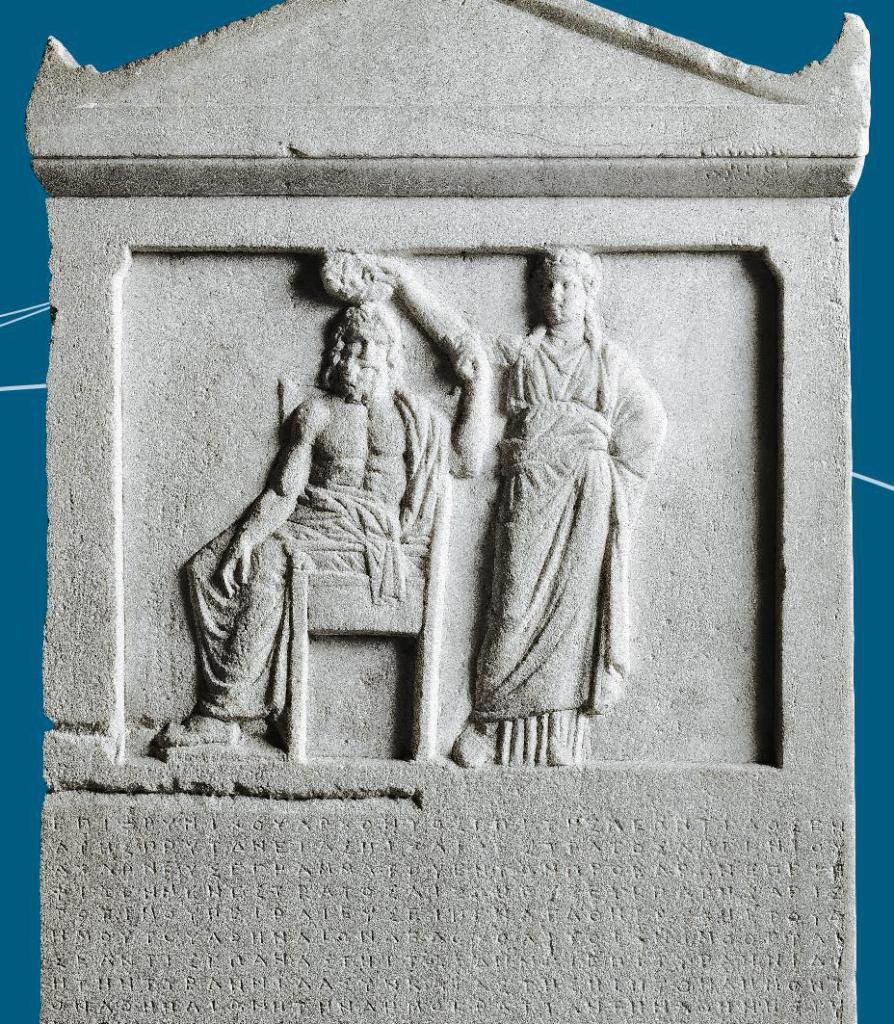

Chi è Alekos Panagulis e quali sono le motivazioni profonde che lo guidano? Per tentare di capirlo, è necessario riavvolgere il filo della storia antica e contemporanea della sua terra. Nella stele qui sotto riprodotta e risalente al 337-336 a.C., troviamo al centro un uomo seduto con la barba, si tratta di Demos (il Popolo per gli antichi greci, cioè il corpo civico di cittadini liberi), che viene incoronato da una figura femminile, Demokratia: si tratta di un omaggio al ruolo del corpo civico di cittadini liberi all’interno del sistema democratico ateniese. Il testo in epigrafe è un decreto che condanna la tirannide, offrendo immunità al tirannicida e garanzie rispetto ai sovvertimenti dello stato democratico.

Uno dei dilemmi esistenziali in cui si consuma il mondo greco antico, soprattutto nei secoli V e IV a. C., è l’essere costantemente in bilico tra l’aspirazione verso un reale governo del popolo e il timore o il rassicurante desiderio del governo di pochi o di uno solo. Subito dopo l’attentato, la figura di Panagulis viene associata ad Armodio e Aristogitone, che, nel 514 o 513 a. C., uccisero il tiranno Ipparco e vennero eliminati dal fratello di quest’ultimo, Ippia. Sulla base della ricostruzione dei fatti presente nella Costituzione degli Ateniesi di Aristotele, Ippia avrebbe presenziato alle torture a cui fu sottoposto Aristogitone prima di morire. I tirannicidi sono eroi che salvano la democrazia o assassini da punire? In merito a ciò, Panagulis dichiara: «Quando a un popolo viene imposta la tirannia, il dovere di ogni cittadino è uccidere il tiranno» e quella di Papadopoulos era una dittatura. Il colpo di stato del 21 aprile 1967 di un gruppo di ufficiali, i Colonnelli, promosso dallo stesso Papadopoulos, era rivolto contro il governo greco democraticamente eletto. A seguire, vennero occupati tutti i luoghi più importanti della capitale; arrestati il comandante in capo delle forze armate e tutti i più importanti uomini politici ed ebbe inizio un regime brutale: gli articoli della Costituzione che proteggevano la libertà di espressione e quella personale vennero dichiarati decaduti; i partiti politici furono sciolti, migliaia di attivisti e intellettuali di sinistra furono arrestati e centinaia di loro torturati nelle carceri speciali della polizia militare. Un’ideologia fortemente nazionalista e anticomunista guidava la Giunta, il cui insediamento fu appoggiato dalla CIA: gli Stati Uniti non potevano permettere che anche la Grecia, dopo la Jugoslavia di Tito e l’Albania di Enver Hoxha, virasse verso il blocco sovietico e, per questo, favorirono quella strategia della tensione, che anche noi avremmo poco dopo conosciuto, preparando il terreno alla presa del potere dei colonnelli.

All’epoca del golpe, Alekos Panagulis è un ventottenne (era nato il 2 luglio 1939) ufficiale dell’esercito, di cui il padre era stato pluridecorato colonnello, e milita nell’organizzazione giovanile dell’Unione di Centro, fondata da Papandreu. La sua famiglia vanta una lunga tradizione di resistenti, antenati che hanno combattuto contro i Turchi e contro invasori e tiranni. Seguendo il destino famigliare e anche quello del fratello maggiore, Giorgio, capitano dell’esercito che diserta, Alekos sceglie la strada della clandestinità, come scrive nella poesia Alla Grecia oggi: «Seme di ira/cade sulla terra/Messaggio di lotta/nutre ali/Scintilla luccica/nelle tenebre/Nuove lotte/ti invitano».

Le forme di resistenza messe in atto da Panagulis, prima dell’arresto, sono molteplici e vanno dall’autoesilio a Cipro al fallito attentato a Papadopoulos, a seguito del quale il processo, che si conclude con la condanna a morte, diventa anch’esso un atto di resistenza, trasformando le deposizioni di Panagulis in sferzanti e pungenti requisitorie contro la Giunta.

In merito alla sentenza lui dichiara: «Era loro diritto giustiziarmi perché l’attentato lo avevo fatto eccome. Ma non era loro diritto seppellirmi vivo anziché morto». Essere sepolto vivo significa vivere in una cella grande un metro e mezzo per tre, nel carcere di Boiati, legato con manette dietro la schiena per undici mesi e con piaghe purulente ai polsi; significa essere interrogato incessantemente, insultato e torturato; significa il divieto di fumare, leggere, scrivere e ricevere visite. Durante gli interrogatori mostrarsi sprezzante e combattivo, aggredendo verbalmente e fisicamente, per quanto possibile, i suoi aguzzini sono il modo di Panagulis per far fallire il feroce sistema di detenzione previsto per gli oppositori politici: con fermezza e coerenza assoluta si rifiuta di parlare e di tradire i compagni di lotta.

L’aspetto che più mi ha colpita nella ricerca e nell’analisi delle forme di resistenza messe in atto da Panagulis è il fatto che lui stesso affermi di essere sempre stato particolarmente insofferente al dolore, un semplice mal di denti gli risultava insopportabile e lo allarmava. Per spiegare quello che sembra un paradosso, bisogna tenere presente questo principio: «Io, più mi straziavano, più diventavo duro. Più mi seviziavano più resistevo». Sopportare l’insopportabile diventa una forma di lotta che si avvale di importanti strumenti come gli scioperi della fame e i tentativi di evasione. La debilitazione fisica, dovuta alla mancata alimentazione, provocava, durante le torture e gli interrogatori, il collasso, vanificando gli sforzi degli aguzzini di farlo parlare. I ripetuti, e fallimentari, tentativi di fuga dimostrano, invece, il principio ispiratore di quei cinque anni di detenzione, senza il quale probabilmente Panagulis sarebbe impazzito: «[…] rifiutare l’idea di essere sconfitto. Del resto, non mi sono mai sentito sconfitto. Per questo non ho mai smesso di battermi. Ogni giorno era una battaglia nuova […]. Pensavo al mio popolo oppresso e la mia rabbia si trasformava in energia». Un ruolo chiave in tutto questo travaglio è quello della poesia: scrivere poesie diventa un’altra forma di lotta anche perché periodicamente ad Alekos viene vietato di farlo; allora lui conserva gelosamente le cartine dei pacchetti di sigarette e utilizza il suo sangue come inchiostro. Le sue liriche varcano i confini del carcere di Boiati e arrivano in Italia, dove vincono prima il Premio Viareggio, e poi trovano un editore di Palermo, dove il fratello minore di Alekos, Stathis, era riparato, disposto a pubblicarle. L’edizione si avvale di una prefazione importante scritta da Pier Paolo Pasolini che, a mio giudizio, mette in luce due aspetti fondamentali della poesia di Panagulis: la dimensione dissociativa dei versi, che consente all’io lirico di vedersi come un altro e quasi di ignorare la propria reale condizione, e l’idea che la poesia sia una «forma superiore di lotta parlata» in grado di generare un’ascesi. In merito, Panagulis dirà che: «la poesia è una necessità […] un grido, è qualcosa che nessuno può fermare, qualcosa che ci spinge a cercare carta e matita in certi momenti […]. Forse perché gli uomini non abbiano a dimenticare. Non per diventare vendicativi, ma per ricordare, per avere esempi e per fare in modo che quel dolore che hanno provato non abbia a ripetersi, non venga riconosciuto». La nostra letteratura resistenziale è prevalentemente in prosa forse proprio perché la mediazione poetica, i preziosismi dell’ars retorica, preoccupazioni che non ha la poesia di Panagulis, probabilmente per la sua lontananza dall’ambiente letterario, risultano distanti dall’immediatezza e dall’istintività della lotta che trasmettono queste liriche.

A permettere alle poesie di uscire dalla prigione militare di Boiati e a concentrare l’attenzione nazionale e mondiale sul caso Panagulis, c’è un’altra resistenza, questa volta femminile, quella di Athena Kakavoulis, la madre di Alekos, che in poco meno di quattro anni assiste alla disintegrazione della sua famiglia. Prima deve affrontare la scomparsa del figlio maggiore Giorgio, che, come abbiamo detto, aveva disertato per poi cercare rifugio in Medio Oriente ed era stato poi consegnato da Israele al governo greco, scomparendo infine nel tratto di mare compreso tra Haifa e il Pireo: la versione ufficiale è quella di una caduta in mare. A seguire si verifica prima l’arresto di Alekos e, due anni dopo, la morte per arresto cardiaco del marito. Pertini definirà Athena “madre coraggio” per la tenacia nell’affrontare le avversità e per la sua ferma volontà resistenziale: si appella alla Croce Rossa Internazionale perché vada in carcere a visitare Alekos; ricorre alla Lega per i diritti dell’uomo per denunciare le torture subite dal figlio; scrive indefessamente al Papa e ai capi di Stato per raccontare la storia dei suoi figli e a 62 anni si stende davanti ai gradini dell’ambasciata americana ad Atene, viene spostata di peso della polizia e arrestata, ma non si piega, anzi scrive ai figli: «Gli alberi muoiono in piedi». Nonostante i tentativi falliti, continua a organizzare con il figlio più piccolo, Stathis, esule a Palermo, proteste e manifestazioni per la scarcerazione di Alekos che avviene, infine, il 21 agosto 1973 a seguito di un’amnistia generale concessa ai prigionieri politici da Papadopoulos che voleva rivestire la sua dittatura con gli stracci di una falsa democrazia in vista delle elezioni parlamentari previste per il febbraio del 1974.

Due giorni dopo la liberazione, entra nella vita di Alekos un’altra donna, che, come Athena, sarà sua compagna di lotta e che lui lega a sé così: «Io non voglio una donna con cui essere felice. Il mondo è pieno di donne con cui si può essere felici, se è la felicità che si cerca […]. Io voglio una compagna. Una compagna che sia compagno, amico, complice, fratello. Sono un uomo in lotta. Lo sarò sempre. Lo sarei ovunque e comunque. Anche in paradiso. Non so concepire un modo diverso per vivere o per morire». Oriana Fallaci accetta e si lega per il resto della sua vita a lui. Molto è stato detto e scritto su un rapporto coraggioso, tormentato e a tratti difficile da concepire se associato alla figura di una donna forte, indipendente ed emancipata come Fallaci che si definisce in rapporto a Panagulis-Don Chisciotte come il fido Sancho Panza. Nelle pagine di Un uomo, lei tenta di sviscerare questo rapporto, lo squadra da ogni lato, sfrutta tutto il suo raziocinio e le consapevolezze femminili nate dallo smascheramento degli stereotipi di genere per condannarlo, arriva addirittura a definirlo un cancro e qualcosa in grado di andare oltre l’istinto di sopravvivenza. Non mi soffermo oltre perché credo che le pagine del romanzo vadano rilette e meditate individualmente, penso però che un sentimento così totalizzante e tormentato, sia stato per Fallaci un’esperienza irripetibile in grado di mettere in discussione certezze e consapevolezze acquisite e che andava vissuto perché come scrive Kundera nell’Identità: «Contro i sentimenti siamo disarmati, poiché esistono e basta e sfuggono a qualunque censura. Possiamo rimproverarci un gesto, una frase, ma non un sentimento: su di esso non abbiamo alcun potere».

Con il sostegno di Oriana e la tenacia di Athena, Alekos riesce, dopo mesi, a ottenere il passaporto, la dittatura gli sta rendendo la vita impossibile in Grecia: controllato costantemente e provocato, si sente in gabbia. La rocambolesca partenza dall’aeroporto di Atene dimostra, insieme a molti altri episodi descritti da Fallaci, come il Potere eserciti un controllo maniacale e persecutorio, fino allo sfinimento, nei confronti di quelle persone che sono capaci di smascherarlo, di mostrare, mettendolo a nudo, tutto il marcio che, a volte, si nasconde dietro il suo esercizio. Panagulis si rifugia in Italia e vive con Oriana Fallaci in una casa in mezzo a un bosco, naturalmente continuando la lotta: cerca l’appoggio di uomini politici italiani e stranieri; si reca in Francia, in Germania, in Svezia; scrive per giornali e riviste; tiene conferenze per sensibilizzare alla causa greca; non manca di riorganizzare la sua rete resistenziale in patria, chiamandola Laos, Popolo, e di provocare il potere della Giunta e, in particolare, il suo più grande avversario, Ioannidis, capo della polizia militare, con ripetuti viaggi in incognito ad Atene durante i quali si fa fotografare in giro per la città.

Nel novembre 1973, le proteste al Politecnico di Atene, e il conseguente massacro degli studenti, determinano un golpe nel golpe: Ioannidis esautora Papadopoulos, lo fa arrestare e si pone a capo della Giunta, sono gli ultimi respiri agonizzanti di un regime in decadenza. Infatti, nell’estate del 1974, il tentativo della Giunta di estendere la dominazione greca su Cipro con un ennesimo colpo di stato ai danni dell’arcivescovo ortodosso Makarios III, presidente cipriota, portano all’invasione turca dell’isola. L’ultimo tentativo di trovare un po’ di consenso attraverso la solita politica nazionalista fallisce, la Giunta abdica e consegna il governo agli stessi oppositori che erano stati travolti dal Golpe del 1967. Cosa fa Panagulis? Attende, non rientra subito in patria, lo fa solo il 13 agosto 1974, anniversario del fallito attentato e si consacra alla politica: entra a far parte dell’Unione di Centro, si candida alle elezioni e diventa “deputato disonorevole”, come dice a Fallaci subito dopo la nomina, il 17 novembre 1974, anniversario della sua condanna a morte. Inutile dire che la sua vita continua a essere una lotta contro quegli esponenti politici che si erano cambiati d’abito, vestendo i panni della democrazia, ma erano responsabile di aver collaborato con la Giunta: la battaglia per la libertà cede il passo a quella per la verità. Per tutto il 1975, Panagulis cerca gli archivi della polizia militare in cui sono contenuti i documenti in grado di incriminare il potente ministro della difesa Evanghelis Tossitsas Averoff che diventa oggetto dei suoi pungenti interventi in Parlamento. Nel frattempo, si celebrano i processi contro gli esponenti della Giunta, Panagulis è chiamato a deporre per le torture subite, il suo intervento avrebbe potuto durare ore, giorni, ma si concentra in quaranta minuti. Il motivo delle tante omissioni e della battaglia che intraprende per evitare la pena di morte ai suoi aguzzini è ben riassunta in questa dichiarazione: «In tempo di dittatura il tirannicidio è un dovere, in tempo di democrazia il perdono è una necessità. La giustizia non si ottiene scavando tombe», ma attraverso equi processi e pene giuste che, secondo lui, non dovevano assolutamente prevedere la condanna a morte. L’opinione pubblica, impegnata nella cronaca processuale e concentrata sui membri della Giunta alla sbarra, si disinteressa di quanto sta facendo Panagulis, che riesce a entrate in possesso delle prove della collusione con la Giunta di alcuni uomini politici, tra cui naturalmente il potente Averoff, ma anche un esponente dell’Unione di Centro; ciò lo porta a dimettersi dal partito e a continuare il suo cammino politico come indipendente di sinistra; la sua rigorosa coerenza però lo isola e lo conduce a una pericolosa solitudine: tenta con ogni mezzo di far pubblicare i documenti che ha raccolto, ma il Potere lo ferma con la connivenza della magistratura che blocca l’uscita del giornale che gli aveva promesso la pubblicazione. Durante questa lunga ed estenuante battaglia, Oriana Fallaci è al suo fianco e lui la istruisce affinché anche lei sappia e conosca quei documenti e quelle collusioni. L’ultimo strenuo ed estremo tentativo di rendere pubblica la verità sugli uomini politici corrotti avrebbe dovuto compiersi in Parlamento, ma pochi giorni prima della seduta, nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 1976 due automobili affiancano quella di Panagulis e una delle due lo scaraventa fuori strada, muore quasi sul colpo. I funerali si svolgono il 5 maggio davanti a un milione e mezzo di persone. Nonostante si tratti con tutta evidenza di un omicidio politico, nonostante le prove, le testimonianze e le molteplici perizie richieste e raccolte da Oriana Fallaci, il processo all’autista dell’automobile assassina si conclude con una pena lieve: il Potere pilota un processo farsa che archivia l’omicidio di Panagulis come un incidente stradale, senza mandanti e soprattutto senza quel movente politico per il quale era stato commissionato.

Oriana Fallaci e Sandro Pertini

Pasolini considera l’azione di Panagulis estrema, ma non estremista, rappresenta il massimo grado possibile dell’agire umano, ma non è asservita a dogmi perché Panagulis li rifiuta categoricamente, sostenendo che: «Ovunque c’è dogma, non c’è libertà». Credo che gli stesse allora e gli starebbe ancora oggi molto stretta l’immagine di eroe e il fatto di essere un simbolo, cose che sanno proprio di fregatura, gabbie dorate che servono per lo più per essere sfruttati e strumentalizzati dal Potere. Alekos Panagulis chiede di vedere in lui semplicemente un uomo che ha avuto coraggio, ha lottato, è stato spesso attraversato da insanabili contraddizioni e ha resistito. In lui la Resistenza si esprime soprattutto attraverso il tentativo di trasformare il gregge in Popolo, in corpo civico che partecipa e non si lascia asservire dal Potere, fedele al principio che «la politica è un dovere»; lo ha fatto lottando strenuamente per la libertà e per la verità, lasciandoci un esempio di granitica coerenza. La Resistenza è fatta anche di oggetti che si caricano di valore simbolico di cui è importante e fondamentale, per me, andare alla ricerca, nel caso di Panagulis sono la sua pipa e il komboloi con i grani d’ambra, un oggetto tradizionale, una specie di rosario ortodosso, che ha perso la sua funzione religiosa ed è diventato una specie di scacciapensieri; Alekos lo portava sempre con sé e lo maneggiava soprattutto quando scriveva, chissà se lo impugnava quando compose la sue intensa Itaca che ondeggia tra quella di Kavafis, l’Ulisse di Saba e la Zacinto di Foscolo, invitandoci a issare le vele forse non per raggiungerla, ma solo per iniziare il viaggio.

Quando sbarcasti a Itaca

che tristezza avrai provato, Ulisse!

Altra vita avevi dinanzi

perché arrivare tanto presto?

Senza più scopo restavi

da grande diventavi piccolo

«Se Itaca fosse più lontana»

credo che tu mormorassi

e una nuova Itaca non volesti cercare

per paura di giungere

anche là troppo presto.

Dovevi cercare all’inizio

Un’Itaca tutta diversa

Un’Itaca bella e lontana

che a raggiungerla

non ci prova un uomo soltanto.

Questa non era la tua

perché tu solo la desideravi.

Se fu vista da tanti così bella

il merito è d’Omero.

***

Articolo di Alice Vernaghi

Docente di Lettere presso il Liceo Artistico Callisto Piazza di Lodi. Si occupata di storia di genere fin dagli studi universitari presso l’Università degli Studi di Pavia. Ha pubblicato il volume La condizione femminile e minorile nel Lodigiano durante il XX secolo e vari articoli su riviste specializzate.