Nella registrazione, a voler essere obiettivi, non si capisce niente. L’amplificazione è distorta, le urla delle fan coprono i microfoni e la ripresa, nebbiosa e sfocata, oggi appare imbarazzante. Lo stesso palco, fatto di tubi metallici e tavole da cantiere, non è più sontuoso di quello che un piccolo comune allestisce per la sagra del tortellino. Però è il 29 agosto 1966, il luogo è il Candlestick Park di San Francisco e su quel palco ci sono i Beatles.

Questo è l’ultimo concerto, o almeno l’ultimo in stile tradizionale: due anni e mezzo dopo, il 30 gennaio 1969, si esibiranno clandestinamente sul tetto dell’edificio che ospitava i loro uffici londinesi e la polizia interromperà il concerto dopo 42 minuti a causa dei rumori molesti e dell’assembramento di gente stupefatta e col naso per aria. Nella stanza delle dattilografe di quegli uffici, a quanto si tramanda, era esposto un cartello che diceva: «Noi non usiamo mai il punto esclamativo. Noi siamo un punto esclamativo». E la loro storia lo conferma.

Due mesi dopo l’ultimo concerto dei Beatles, il 12 ottobre, il ventiduenne Gianni Morandi presentò al “Festival delle rose” di Roma una canzone per lui anomala, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, scritta dal giovane Mauro Lusini e dal ben più navigato Franco Migliacci, e arrangiata nientemeno che da Ennio Morricone. Dati i temi trattati e il testo piuttosto esplicito, la canzone incontrò diversi problemi con la censura. Raccontava la storia di un ragazzo statunitense «che come me amava i Beatles e i Rolling Stones», precettato dall’esercito, mandato in Vietnam a sparare ai Vietcong e lì ucciso. La Rai boicottò la canzone, decisamente «antiamericana», e non mancò un’interrogazione parlamentare nella quale ci si chiedeva come si «permettesse a un autore di musica leggera di criticare la politica estera di un paese amico come gli Stati Uniti». La casa discografica Rca, per ammorbidire la cosa, aveva collocato nel lato B del disco Se perdo anche te, versione italiana di Solitary Man di Neil Diamond, che furoreggiava negli Stati Uniti, una canzone d’amore bella e struggente, molto più in linea con l’immagine pubblica di Morandi. E aveva fatto centro.

C’era un ragazzo ci lasciò freddini, perché noi che amavamo i Beatles e i Rolling Stones classificavamo il figlio del ciabattino di Monghidoro come “borghese” – parola che imparammo presto a usare con una certa disinvoltura – e ci consideravamo duri e puri: ascoltavamo gli originali, o almeno quelli che le nostre spartane paghette ci consentivano di procurarci e solidalmente scambiarci, e che la radio diffondeva con una certa taccagneria. In Unione Sovietica l’antiamericanismo di C’era un ragazzo ebbe un successo istituzionale: nella versione russa, che oggi sembra un tantino caricaturale, si capiscono perfettamente le parole «Vietnam», «Beatles» e «Rolling Stones», perché ormai le capiva tutto il mondo.

Erano dunque passati due mesi dal concerto dei Beatles a San Francisco e nessuno di noi ragazzini se n’era accorto: né che ci fosse stato, né tantomeno che fosse stato l’ultimo. I Beatles avevano suonato in Italia un anno prima, in coppia addirittura con il supermelodico Peppino Di Capri, ottenendo un successo piuttosto tiepido a fronte dell’isteria di massa cui erano abituati. Giusto una mezz’oretta, dodici brani, come usava allora. Le canzoni erano tutte di stampo rigorosamente rock and roll, genere di cui i Beatles erano diventati maestri e ufficiali rappresentanti.

Anche al Candlestick Park le canzoni erano dodici e più o meno le stesse, ma l’ultima non fu registrata perché Tony Barrow, del loro ufficio stampa, si era dimenticato di girare il nastro. Da quel poco che si riesce a capire, l’esecuzione che tenta di emergere dalle urla dei (e soprattutto delle) fan è di buona qualità, in linea con il loro standard di strumentisti e cantanti non superlativi ma precisi, pignoli e straordinariamente affiatati. Ma è ancora sempre rock and roll.

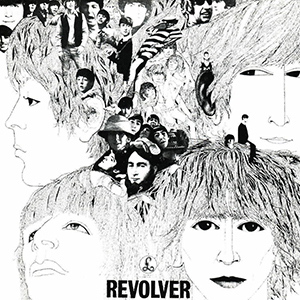

Revolver, il disco che i Beatles avevano registrato e che era uscito solo ventiquattro giorni prima, era tutt’altra cosa. Il tecnico Geoff Emerick, scrisse: «Dal giorno in cui uscì, Revolver cambiò per tutti il modo in cui si facevano i dischi […]. Nessuno aveva mai udito niente di simile». I Fab Four erano stufi di suonare in concerti in cui il pubblico preferiva dare in escandescenze piuttosto che ascoltare e le esibizioni soffrivano della mancanza di attenzione (del pubblico) e di concentrazione (loro). Avevano cominciato a curare attentamente la registrazione dei brani ed erano stupiti dalle possibilità sonore scaturite dalle nuove tecnologie, al punto che queste presero a influire sulle stesse composizioni. Revolver era unico a partire dalla copertina in bianco e nero, disegnata dal loro amico Klaus Voormann, illustratore e bassista. I caratteri dei quattordici brani erano diversissimi tra loro: dalla buffa Yellow Submarine, una canzonetta da bambini un po’ stupidina (ma che poi ispirò il film-capolavoro di animazione omonimo) a Eleanor Rigby, elegia struggente senza chitarre e batteria ma con ottetto d’archi, la cui partitura fu scritta dal fondamentale George Martin, considerato una specie di quinto Beatle e, lui sì, autentico musicista di razza.

Le innumerevoli elaborazioni di registrazione e di post-produzione, nel disco, convinsero i Beatles che oramai era impossibile rinunciarvi ma resero anche evidente che, per comporre in piena libertà, avrebbero dovuto smettere di suonare dal vivo. La tecnologia permetteva sì di elaborare e sovrapporre i suoni, e di trovarne di mai sentiti prima, ma non di replicarli “in tempo reale” davanti al pubblico. Quindi bisognava scegliere. Le folle dei concerti, deluse dall’abbandono, si sentirono orfane, ma la musica ne guadagnò.

Meno di un anno dopo l’ultimo concerto, i Beatles pubblicarono Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, un album storico da tutti i punti di vista e di cui si è scritto in sovrabbondanza: il primo immaginato come concept album, ovvero del tutto unitario e non semplice raccolta di brani diversi; il primo a vantare una copertina considerabile come opera d’arte seriale (realizzata da Jann Haworth e Peter Blake, vere autorità della pop art) e con tutti i testi stampati (finalmente!); il primo in cui la formazione chitarre-basso-batteria, tanto cara al beat di tutti i Paesi, è del tutto superata. Dopo il Sgt. Pepper’s noi, che amavamo i Beatles e i Rolling Stones, capimmo che questi avremmo anche potuto scimmiottarli con le nostre sgangherate band da cantina, ma alla musica dei Beatles si addiceva solo l’ascolto in religioso silenzio.

La canzone di Gianni Morandi ci pone davanti all’eterna dicotomia della vita: il bene e il male, il panettone e il pandoro, i Beatles e i Rolling Stones. I secondi operarono una scelta contraria, non innovando mai radicalmente il loro repertorio né rinunciando ad esibirsi, e hanno superato il loro cinquantesimo anniversario con una certa grazia. Così gli italiani Pooh, il cui tastierista Roby Facchinetti, in una recente e piuttosto lacrimevole intervista televisiva, ha dichiarato che il gruppo ha festeggiato il mezzo secolo perché – dopo l’abbandono di Riccardo Fogli per colpa della sua fidanzata Patty Pravo – hanno escluso qualunque intrusione femminile dalla vita della band. Così la vulgata impone che a far sciogliere i Beatles sia stata la fidanzata di John Lennon, l’artista giapponese Yoko Ono (che tutti noi fan, lo ammetto, abbiamo detestato).

I Beatles furono nominati baronetti nel 1965 grazie agli introiti portati nel Regno Unito. Quattro anni dopo John Lennon rinunciò al titolo per contestare l’appoggio britannico alla guerra del Vietnam (mentre gli altri se lo tennero) e dichiarò che, in attesa della cerimonia, si era fatto una canna in un bagno di Buckingham Palace. Nel loro album Abbey Road del 1969, inciso dai quattro separatamente per gli ormai palesi disaccordi, un frammento di canzone prende in giro la regina Elisabetta: «Sua Maestà è una ragazza carina, ma non ha molto da dire».

Ma una band, se vuole andare avanti, ha bisogno di una volontà comune e di personalità diplomatiche al suo interno. Nei Beatles tale ruolo pare sia toccato a Ringo Starr: gli altri erano troppo occupati a smanettare con la tecnologia e le sostanze psicotrope, a sperimentare, a “creare”. Ma non bastò. Se gli Stones hanno fatto del rock and roll la loro bandiera, i brani dei Beatles non permettono nessuna etichetta, tranne quella, forse, della più splendida musica pop di tutti i tempi (che vuol dire tutto e niente).

In mezzo a tanti cambiamenti, avvenuti per di più in tempi rapidissimi, come potevano i Beatles conservare sé stessi? E chi erano, poi, questi sé stessi? Inutile e superficiale prendersela con le ragazze. Le mogli, le amanti, le fidanzate, le fan urlanti, gli amori, i matrimoni, i divorzi, i soldi, le onorificenze, i toni sardonici delle loro interviste, i film, le acconciature, la filosofia indiana, le Rolls-Royce e gli allucinogeni non sono state che parte della loro folgorante meteora perché, mai come in questo caso, il tutto è maggiore della somma delle sue parti.

L’organismo vivente e autonomo denominato “Beatles” era scomparso molti anni prima della morte dei singoli componenti John Lennon e George Harrison, e dell’incanutire di Paul McCartney e Ringo Starr.

Era un’entità mitica ed eroica e, com’è giusto, morì giovane.

Articolo di Mauro Zennaro

Mauro Zennaro è grafico e insegnante di Disegno e Storia dell’arte presso un liceo scientifico. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi sulla grafica e sulla calligrafia. Appassionato di musica, suona l’armonica a bocca e la chitarra in una blues band.

Mauro Zennaro è grafico e insegnante di Disegno e Storia dell’arte presso un liceo scientifico. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi sulla grafica e sulla calligrafia. Appassionato di musica, suona l’armonica a bocca e la chitarra in una blues band.