La psicologia, «dottrina dell’anima», è la scienza che studia i processi psichici, coscienti e inconsci, e cognitivi.

A Delfi, sulla porta del tempio greco, meta di quanti volevano ascoltare l’oracolo della Pizia, era scritto a grandi caratteri: conosci te stesso. Tale ammonimento significava che l’essere umano, davanti alla verità divina, doveva ricordarsi della sua pochezza, della sua debolezza e delle sue limitazioni; in seguito, un secondo significato non di tipo religioso ma più concreto venne sviluppato dai sapienti e dai filosofi, i quali approfondirono gli studi sul funzionamento della mente e sulle leggi che regolano i pensieri e le azioni degli uomini e delle donne.

Alla fine dell’Ottocento, la psicologia aveva acquisito in Europa e negli Stati Uniti una propria autonomia rispetto alla filosofia e alle scienze mediche, sul fronte sia della didattica che della ricerca, con l’istituzione di numerosi laboratori e cattedre universitarie. A questa disciplina si legano i ritrovamenti casuali di Aldo Carotenuto, docente di Teorie della personalità presso l’Università di Roma: egli entrò in possesso di documenti che erano conservati negli scantinati di un edificio che era stato la sede dell’Istituto di Psicologia di Ginevra, le carte erano appartenute alla dottoressa Sabina Spielrein, antesignana della psicanalisi. Il docente italiano comprese subito l’importanza dei testi che comprendevano lettere di Freud, di Jung e della stessa Spielrein, utili per la ricostruzione di questa storia e per far luce sui loro rapporti. Carotenuto ha dedicato a questi carteggi un libro, Diario di una segreta simmetria, in cui però mancano le lettere di Jung per il rifiuto dei suoi eredi. Altri riferimenti letterari e, anche, cinematografici a Sabina Spielrein sono in pubblicazioni di Bruno Bettelheim e in pellicole come Prendimi l’anima (2002) del regista Roberto Faenza e A Dangerous Method (2011) del regista David Cronenberg.

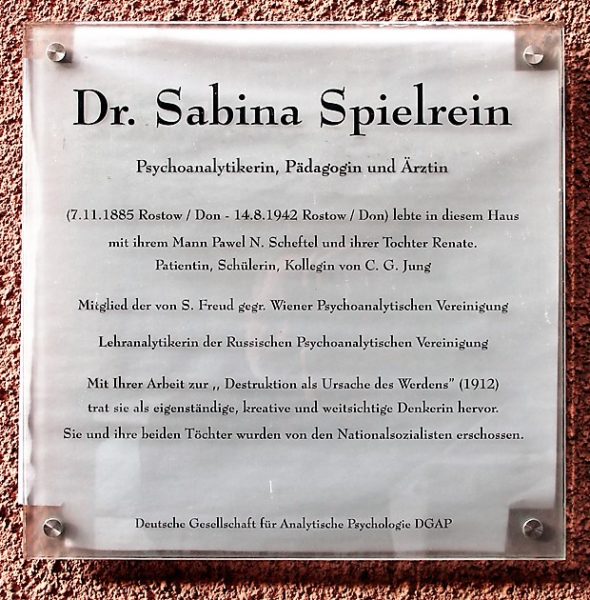

Sabina Spielrein, medica psichiatra e musicologa, nacque nel 1885 a Rostov sul Don in Russia, figlia primogenita di genitori ebrei colti e benestanti. Sin da bambina dimostrò una fantasia esuberante, pensava di essere una dea, sovrana di un regno potente e convinta di disporre di una grande forza che le avrebbe consentito di ottenere qualunque cosa, nello stesso tempo era consapevole della sua immaginazione e sapeva distinguerla dalla realtà. Malgrado ciò, iniziò ad avere delle allucinazioni, assalita dalle paure notturne con un profondo turbamento di essere strappata con forza dai suoi genitori e di poter contrarre gravi malattie. Con il passare degli anni i suoi disturbi peggiorarono, pare soffrisse di un disturbo considerato da alcuni di tipo schizofrenico, da altri una forma grave di isteria con tratti schizoidi; i genitori molto preoccupati nel 1904 la portarono a Zurigo in un ospedale psichiatrico di fama internazionale (clinica psichiatrica Burghölzli, visibile nella foto in copertina).

Qui lavorava sin dal 1900 Carl Gustav Jung e fu proprio lui a occuparsi di Sabina, probabilmente la prima tra i pazienti cui venne diagnosticata una psicosi con tendenza all’anoressia. Il medico provò a curarla con la tecnica psicoanalitica. Inizialmente, l’approccio non ebbe successo, ma poco alla volta Jung, attraverso la parola e le tecniche psicoterapeutiche apprese da Sigmund Freud, riuscì a instaurare una buona alleanza terapeutica; dopo del tempo Sabina, sentendosi rassicurata, riuscì ad aprirsi al giovane medico riuscendo, così, a riappropriarsi del senso di sé e a raccontare i propri pensieri confidenziali; quindi, con la calma si tranquillizzò, guarì, ma anche venne sedotta. Non si conosce per quanto tempo Spielrein sia rimasta in ospedale, ma, grazie a Jung e a un profondo percorso di auto-guarigione, nel 1905 si iscrisse alla facoltà di medicina dell’Università di Zurigo, conseguendo la laurea nel 1911 e pubblicando il suo primo lavoro scientifico, la tesi, dal titolo Contenuto psicologico di un caso di schizofrenia. Ella rese la sua malattia la materia dei propri studi, mettendo insieme la riflessione teorica e la professione psicoterapeutica, divenendo una studiosa della schizofrenia; approfondì concetti che ebbero in seguito grandissima rilevanza all’interno del sistema freudiano. «L’estensione e la forza attiva dell’inconscio sono differenti nei singoli individui. Non si può dire quale sia più “alto” o più “profondo”, se il subconscio o l’inconscio. Sono delle istanze differenti, anche opposte in un certo senso. Per l’attività professionale non importa la classificazione quanto la comprensione intuitiva del malato perché la psicoterapia pratica è un’arte di guarigione» (da Lettere a Jung, in Aldo Carotenuto, Diario di una segreta simmetria, Astrolabio-Ubaldini).

La relazione terapeutica e professionale con Jung, nel tempo, era diventata amore, una relazione intensa durata sette anni, in cui anche egli si lasciò andare totalmente, spingendosi molto al di là di quanto avrebbe dovuto. La storia d’amore tra i due entrò in crisi quando Sabina iniziò a chiedere insistentemente un figlio a Jung, ma questi era già sposato, non lo voleva per evitare lo scandalo, che comunque emerse lo stesso. Bruno Bettelheim, anch’egli psicanalista, ha sostenuto che Spielrein abbia amato Jung con la profondità con cui una giovane donna amerebbe un primo amore e in lui vedesse il salvatore della sua follia, tra l’altro Jung era il brillante docente che l’aveva avviata allo studio della psicopatologia. Della relazione tra i due si legge anche in una delle prime lettere a Freud, in cui scrive del suo rapporto con Jung: «Il Dr. Jung quattro anni e mezzo fa era il mio medico, poi divenne un amico e in seguito “poeta”, cioè amante. Alla fine mi conquistò e tutto andò come di solito accade nella “poesia”: egli predicava la poligamia, sua moglie sarebbe stata d’accordo etc.etc., ma mia madre ricevette una lettera anonima, scritta in ottimo tedesco, nella quale diceva di salvare sua figlia che avrebbe potuto essere rovinata dal Dr. Jung» (Lettere a Freud, in A. Carotenuto, cit. p. 233).

Nel 1909 Sabina Spielrein lavorò come assistente presso lo stesso ospedale in cui era stata curata, intanto aveva incontrato anche Freud, iniziando una corrispondenza professionale che continuò sino al 1923. Nel 1912 la dottoressa si trasferì a Vienna, divenendo componente della Società di Psicoanalisi; continuò anche il rapporto epistolare con Jung fino al 1919. La loro relazione fece pensare che l’influsso di Sabina sia stato di ampia portata e ciò non lasciò alcun dubbio sul fatto che Jung avesse trovato in lei la sua “anima”, “l’immagine dell’anima” della donna nell’inconscio di un uomo, concependo l’idea del ruolo che l’anima ha nella vita di due esseri. Tuttavia, la donna, nello stesso anno del suo trasferimento in Austria, sposò Pavel Scheftel, medico russo di origini ebraiche; dalla loro unione nel 1913 nacque la figlia Renate «il cui nome, come scrive a Jung, significa “rinata” e che è, per lei, la figlia reale che avrebbe ricompensato la non nascita di Sigfrido». Nelle lettere “professionali” tra lei e Jung (in cui questi viene nominato “caro Dottore”) accentua la riflessione teorica ed elabora la separazione del suo sogno amoroso per lui. In una lettera del gennaio del 1918 gli scrive: «anche il subconscio può sbagliare. Il subconscio è vittima della suggestione, cioè può essere ridotto a cercare la soluzione del problema in una forma “più elevata” o “più bassa”. Così il mio pensiero e il mio sentimento subconsci erano influenzati da Lei, cercavo la soluzione del problema di Sigfrido sotto forma di bambino reale. […] Questo atteggiamento subconscio può essere mutato nello stesso individuo in seguito all’elaborazione conscia o all’influenza suggestiva. Così alla fine Lei ha ucciso il Sigfrido “reale”, come lei stesso mi ha detto (è la prova che anche lei ne aveva uno “reale”), cioè lo ha immolato in favore di quello sublimato. Io invece nei miei sogni ho ucciso l’uomo che doveva diventare il padre di Sigfrido e poi nella realtà ne ho trovato un altro» (Lettere a Jung in A: Carotenuto, cit. p. 215-216).

Dalle lettere di Freud si evince quanto questi ritenesse Sabina Spielrein una collega molto preparata; prima di applicare come le suggeriva il Maestro «i suoi sforzi per un’attività pedagogica», ella sentì la necessità di realizzare un nuovo percorso personale dove lasciarsi andare e questo lo trovò ritornando a occuparsi di musica, suonando e componendo, e in una lettera del 1909 Sabina confidava a Freud: «È stato Wagner a portarmi nell’anima il demonio con terribile chiarezza. Voglio fare a meno delle metafore, perché forse lei riderà dell’esuberanza dei miei sentimenti. Il mondo intero era per me come una melodia: cantava la terra, cantava il lago, cantavano gli alberi, ramo per ramo» (Lettere a Freud, in A. Carotenuto, cit. p. 245). Nel 1920 si trasferisce in Russia con il marito e le figlie, in pieno fermento per le idee e le riforme volute da Lenin; si specializza nel campo della psicanalisi e della psicologia infantile ed entra a far parte della Società russa di psicanalisi, diventando la prima donna a praticarla nel Paese; è proprio qui che nacque l’idea di aprire il primo Asilo bianco a indirizzo psicoanalitico con Vera Šchmidt, pedagogista, una delle più importanti figure del movimento psicoanalitico russo. «Pare sia la prima volta che una psicanalista viene messa a dirigere un asilo infantile. Ciò che vorrei dimostrare è che se si insegna la libertà ad un bambino fin dall’inizio, forse diventerà un uomo veramente libero… ci metterò tutta la mia passione» (Lettere di Sabina a Jung).

Spielrein divenne direttrice dell’Asilo bianco, chiamato così per il colore con il quale erano dipinti gli interni; per lei rappresentò un esperimento ambizioso: l’obiettivo era quello di fornire un breve excursus storico relativo alla diffusione della psicoanalisi in Unione Sovietica. In esso bambine e bambini erano cresciuti in assoluta libertà per aiutarli a diventare donne e uomini liberi; purtroppo, il suo sogno s’interruppe improvvisamente durante gli anni della dittatura. Le autorità sovietiche fecero chiudere l’asilo perché ritenevano che i principi educativi fossero contrari alla dottrina del partito, nonostante Stalin vi avesse iscritto il figlio Vasily, d’altronde lo stesso dittatore bandì la psicoanalisi e nel 1924 la dichiarò fuori legge, ma Sabina continuò illegalmente a esercitarla in privato.

Sabina Spielrein fu un’attenta e arguta autrice sia dei lavori scientifici sia dei suoi scritti privati giudicati originali e interessanti, tra gli altri si ricordano: La distruzione come causa della nascita e Jahrbuch für psyhoanalytische und psychopathologische. In quest’opera sottolineò la presenza all’interno di ciascun individuo di forze distruttive e costruttive, racchiuse nella stessa sessualità. La distruttività e la morte sono intese come elementi del divenire, del continuo nascere e trasformarsi. Pur non meritandolo cadde nell’oblio, ma le considerazioni in essa contenute furono poi riprese da Freud che le renderà onore nella sua opera Al di là del principio del piacere, riconoscendo che queste teorie erano state anticipate da lei. Tra gli scritti di Spielrein si devono citare anche Amore materno, Autosoddisfacimento nella simbolica del piede, Il sogno del Padre Freudenreich e La suocera. Tuttavia, su tutti gli scritti spiccano l’epistolario frutto degli scambi intrattenuti con Freud e Jung e il diario che scrisse durante la relazione terapeutica e sentimentale con Jung, dalla quale era uscita non solo guarita ma con il desiderio di condividere la storia della psicoanalisi. La scrittura privata e la riflessione teorica furono per lei strumenti di una continua analisi personale che emerge nel diario e nelle lettere, in una incessante trasformazione e crescita di consapevolezza, rivolte alla ricerca a cui lei ambisce: una sana e armoniosa unità tra mondo “istintuale” e realtà. Sabina Spielrein ritiene che i desideri rimossi, considerati “immorali e insopportabili dalla coscienza”, talvolta affiorano sotto forma di sogni: «soltanto grazie ai simboli del sogno ho concesso il diritto di esistenza a delle esigenze del mio essere a lungo represse». E scopre anche: «dall’altro lato, se analizziamo nella direzione opposta, troviamo nel conscio secondario (subconscio) tutti i problemi profondamente etici, i problemi di orientamento e tutta la saggezza atavica della quale non ci rendiamo conto perché il nostro conscio è solo una particella piccolissima di questo enorme sistema coordinato, la particella che ci è necessaria in ogni momento per adattarci al presente. E cos’è il presente? È d’accordo con questa concezione dell’inconscio e del subconscio?» (Lettere a Jung in A. Carotenuto, cit., p. 202). L’inconscio è uno dei concetti più interessanti della psicanalisi, esso sembra contenere tutta la nostra esperienza della realtà e del nostro controllo. Il luogo dove sono conservati tutti i nostri ricordi, i pensieri e i sentimenti.

Nel 1937 morì l’amica e collega Vera Šchmidt, nel 1938 morirono il marito e uno dei fratelli, Isaac Spielrein, psicologo e pioniere della psicologia del lavoro. Nel 1941 durante l’occupazione tedesca ritornò nella sua città, a Rostov sul Don; non credeva totalmente alla crudeltà nazista e quindi si rifiutò di fuggire, invece con le due figlie di 28 e 18 anni, e con altre persone ebree, fu portata nell’agosto del 1942 nella sinagoga di Rostov, dove vennero tutte quante uccise.

Fu una donna che, con grande dignità e coraggio, rimase fedele a sé stessa e ai propri principi, riuscendo a non perdersi, né nella malattia né nella struggente storia d’amore con Jung. Sebbene i suoi contributi nell’ambito della psichiatria e della psicanalisi siano stati decisivi, per moltissimi anni non ha avuto il giusto merito, ma in seguito è stata riconosciuta come assoluta protagonista nel campo della psicopedagogia internazionale e ancora oggi le sue opere sono fonte di studio presso le facoltà di psicologia.

***

Articolo di Giovanna Martorana

Vive a Palermo e lavora nell’ambito dell’arte contemporanea, collaborando con alcuni spazi espositivi della sua città e promuovendo progetti culturali. Le sue passioni sono la lettura, l’archeologia e il podismo.

Articolo di grande profondità, molto interessante. Ho apprezzato i brani delle lettere di Jung, ad integrare l’articolo.

"Mi piace""Mi piace"